线上线下同步异步融合教学研究与实践

作者: 徐丹 赵文杰 李晶

摘 要:基于“互联网+”的混合式教学模式呈现多样化、信息化等教学特征,在常态化疫情防控机制下教育教学的灵活性和协调性优势凸显,保障线上线下教学的有序进行。加快推动线上线下教学信息化融合和多元化教学考核评价机制建设,是深化高校课程教学改革评价建设的重要内容。该文剖析传统课程教学模式特点及问题,以高校大学物理课程教学为例,进行线上线下教学实践改革研究,探讨多样化教学方法和多元化考核评价机制,并提出在共建共享机制下构建线上线下同步异步融合一体化教学模式及可行性研究。

关键词:互联网+;线上线下;融合式教学;评价机制;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)19-0080-06

Abstract: Based on the hybrid teaching of "Internet accelerated speed" presents diversified and information teaching characteristics, the flexibility and coordination advantages of education and teaching under the normal epidemic prevention and control mechanism are highlighted, ensuring the orderly progress of online and offline teaching. Accelerating the integration of teaching informatization and the construction of diversified teaching assessment and evaluation mechanism is an important part of deepening the reform of course and teaching in universities. This paper analyzes the characteristics and problems of the traditional course teaching mode, taking the teaching of "university physics" as an example, the reform of online and offline teaching practice is carried out, and diversified teaching methods and diversified assessment and evaluation mechanisms are discussed and analyzed. Moreover, the integrated teaching mode and feasibility study of synchronous asynchronous integration of online and offline under the co-construction and co-sharing mechanism are proposed.

Keywords: Internet Plus; online and offline; integrated teaching; assessment and evaluation mechanism; teaching reform

2021年,在国内外新冠病毒感染疫情态势持续复杂严峻情况下,教育部在工作要点中着重提出,加快推进教育信息化高质量发展,积极发展“互联网+教育”,全面保障教育系统网络安全;构建统筹教育系统常态化疫情防控和教育改革发展工作协调机制[1]。可见,疫情常态化防控机制下加快教育信息化建设和构建合理有效的信息化教学考核评价机制具有时代的紧迫性和重要意义[2]。

随着5G、人工智能、大数据、云平台及智能终端等互联网技术的快速发展,“互联网+教育”推动了教育信息化技术改革和创新发展,符合“以学生为中心”的OBE教学理念创新思维[3]。近年来高校信息化教育教学模式呈现线上线下混合式模式特点,特别是疫情常态化防控下互联网教学平台资源迅猛发展,如中国MOOC、雨课堂、智慧树及泛雅网络等线上教学平台广泛应用,通过共享共建、资源优势互补、助力信息化教育教学快速发展[4]。信息化技术以“互联网+教育”模式与传统教学模式进行优化整合,将“互联网+”教学模式融入到现代教学改革过程中,形成形态多样的混合式教学模式。混合式教学便于信息化技术结合,同时符合“以学生为中心”的教学理念,具有教学多样性和实用性的特点。在高等教育日益普及化的今天,高等教育教学面临新的问题和挑战,如学生个体间的差异性教学要求日益提高[5],学生的学科层次化区别明显,课程的过程性评价机制不足,信息化教学评价滞后及疫情常态化防控与教学的协调等问题。

本课题研究以大学物理课程教学为研究主体,改变传统以“板书+电子课件”的实体课堂教学模式,提出“课内课外、线上线下、同步异步融合一体化”的教学模式,根据学生的物理基础差异性进行课内课外分层次选择性教学,根据课内课外时间的灵活性进行同步异步教学,注重学生线上教学和课堂教学,线下学习和课外学习的结合,突出线上教学和线下学习的有效互补,把握同步教学和异步教学灵活衔接与分工,提高学生在教学与实践过程中的主观能动性;同时最大程度地丰富教学内容,强化师生信息化应用水平,转变课程传统考核方式,调动学生积极性和兴趣,引导学生能够课前积极准备学习问题,课中能够认真学习、互动交流,课后能够自觉复习、拓展应用,达到有效提升解决复杂工程问题的教学效果。

一 传统教学模式特征及评价机制

(一) 传统教学模式典型特征

1 以教师为中心

传统教学模式以“板书+电子课件”的实体课堂教学模式为主,教师是课堂的核心,满堂灌是课堂教学的特色,课堂现象是“教师很累、学生很困”,久而久之课堂变成了老师讲自己的,学生玩自己的,导致“教与学”分离。大学物理作为大学基础教育课程,是理工科类专业课的重要前导课程,在发展新工科教育,在新工科人才培养方面具有极其重要的意义。但是由于大学物理课程内容的抽象性、形态的离散性、学科的关联性,使得学生在学习过程中深感枯燥乏味,学习兴趣低,特别是传统的单纯的“板书+PPT”模式下的教学方式,已经完全不适合现代信息化教学发展的要求,这种知识灌输式培养模式无益于能力的提高,对学生专业课程学习能力的支持度显著不足[6]。

2 以教材为核心

传统教学模式倡导以教材为核心,教材写什么,上课就教什么。忽略了知识的拓展和更新,固化了知识的来源,束缚了学生的拓展思维。教材单一、内容陈旧、方法古板及现代信息化教学手段不足等易造成课程枯燥、乏味现象,而课程思政、生活实例和课程案例等引导性和验证性内容难以融入教学设计;导致学生对基础知识的重要性认知不足,对学科专业领域知识关联性不够等,这些“教与学”过程中的问题和矛盾让学生对深奥抽象的专业基础课程望而生畏,失去兴趣,导致学生上课精力不集中、上课刷手机的现象日益严重,不利于创新人才的培养。突破传统教材模式,发挥信息化平台系统优势,建设“新形态”教材,拓展教学资源化途径是教材发展趋势[7]。

3 以考试为重心

传统教学以期末考试为主,过程考核为辅,重考试,轻过程现象严重,使得学生盲目追求知识考核,忽略能力提高。虽然近些年来加大了平时过程性考核评价占比,但因过程性考核评价机制复杂,评价环节繁多,评价策略和体系未能有效建立,存在过程性评价缺失、随意、难量化等不公平不合理现象,其根本原因是未能建立有效的考核评价机制和体系,未能有效利用信息化技术建立教育信息化融合机制。

加快教育信息化建设,提高信息化教育水平是实现教育现代发展的必经之路[8]。利用教学信息化融合改革提升“以学生为中心”教学理念的落实;利用信息化资源优势便捷拓展以教材为核心知识途径;利用信息化技术平台强化过程性考核的量化评价机制和策略,改变结果性评价,提高诊断性评价,强化形成性评价策略。本课程以高校大学物理课程为例,构建新态势下“线上线下、同步异步融合一体化”教学模式与实践探索,以新工科建设教育时代背景为契机,改革传统教学模式,加快信息化教学融合,增强学生学习过程中的“主体地位”和“主观能动性”,提升现代教学质量和创新能力,为高等院校课程教学改革提供良好借鉴思路。

(二) 传统教学课程评价机制

1 终结性考核评价

终结性考核评价是指课程结束进行的教学考核评价,针对学生学习结果的考核评价,主要指课程的学期结束的期末考试。终结性考核评价具有正式性、全面性和等级性特点,是有设计、结构化和有监督的结论性评价[9]。课程的终结性评价注重知识的或知识的运用考核评价,一般所占课程分数比例在50%~70%,占据课程考核评价主导地位,具有形式特征明显、便于实施和控制、易于量化考核等特点,但体现的是学生知识成绩的横向比较和竞争,忽略了学生的纵向综合进步,不利于学生综合素质的提高。

2 形成性考核评价

形成性评价是对学生学习过程的评价,平时表现、过程性考核、单元作业考核等,可以是自评、师评,或者互评等形式,具有阶段性、灵活性、激励性和不确定性等特点[10]。形成性考核评价成绩即为通常课程所设的平时成绩,所占比例通常在30%左右,根据课程特点或大纲定位要求会有所变化。由于形成性考核评价属于过程性考核评价,存在定性和定量的考核特点,评价的量化标准和考核内容存在不确定性或难确定性,这往往导致评价指标空心化,评价内容范范化,评价分数随意性,易导致评价结果失去公平性和真实性。

3 诊断性考核评价

诊断性评价是指在教学活动开始前,对学生的学习准备程度或学生能力层次做出鉴定,以便采取相应措施使教学计划顺利、有效实施而进行的测定性评价[11]。诊断性评价是因材施教的重要评价方法,是层次化教学、个性化教学设计的重要依据。诊断性考核评价成绩难以量化,在大多课程中难以体现诊断性评价效果,更多体现在大规模公共基础课程的层次化教学中,小规模专业课程中往往忽略和弱化了诊断性考核评价环节,不利于因材施教和个性化教育的发展。

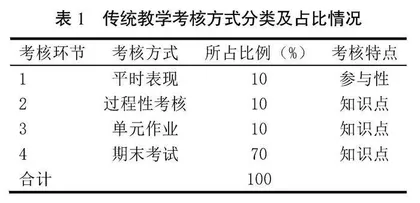

以作者授课的高校大学物理课程为例,考核采用的是 “期末考试(70%)+平时成绩(30%)”的“二分考核法”。如表1所示,其中,平时成绩(30%)=平时表现(10%)+过程性考核(10%)+单元作业(10%)。其中,过程性考核主要是对阶段式学习内容进行测验,过程性考核(10%)和单元作业(10%)是可以根据学生具体完成情况进行量化打分,平时表现主要以课堂互动表现为主。可以看出90%成绩其实考核的是知识点,学生参与性或主动性的平时表现只占总体的10%,结果性考核评价占主导,过程性考核评价严重不足,在考核评价中学生的积极性和创新思维能力没有能够很好地体现。

二 传统教学面临的主要问题

传统教学方法充分体现了以教师为中心的教学模式和学习模式,无论是“板书”课堂还是“板书+PPT”课堂,其组织形式是自由的,能够激发教师主体的主观能动性,课程节奏易于掌控,这些传统优势是其他形式课堂所不能比拟的。但随着现代教学理念的发展和现代信息及网络技术的应用,传统教学逐渐显露出诸多弊端,严重制约了学生自主学习和创新的能力,其面临的主要问题如下。