综合英语课程思政实施路径探索

作者: 张文华 孙维琪

摘 要:综合英语是英语专业必修的一门专业核心课程,是学生获取语言知识体系、提高英语应用及思辨能力、提升人文素养的关键课程。因此,综合英语实施课程思政势在必行。该文以综合英语为例,选取典型的单元课堂设计,从教学目标、教学内容、教学方法及教学评价四个方面探讨综合英语课程思政的具体实施路径,从而为英语专业核心课程教学改革提供实践探索和思路。

关键词:综合英语;课程思政;立德树人;设计思路;教学改革

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)20-0179-04

Abstract: Comprehensive English is a compulsory core course for English majors, and a key course for students to acquire language knowledge system, improve English application and critical thinking ability, and enhance humanistic quality. Therefore, it is imperative to implement the ideological-political education into Comprehensive English curriculum. Taking a representative teaching design from Comprehensive English 1 as an example, this paper discusses the implementation approach of integrating the ideological-political education with Comprehensive English from the following four aspects, i.e., teaching objectives, teaching content, teaching methods, and teaching evaluation, which aims at providing practical exploration and ideas for the teaching reform of the core curriculum of English Majors.

Keywords: Comprehensive English; ideological-political education; fostering integrity and promoting rounded development of people; design ideas; teaching reform

基金项目:广东省课程思政改革示范项目(示范课堂)“综合英语1(Unit8陌生人的善意)”(PX-5211359,202112109jxd)

第一作者简介:张文华(1963-),女,汉族,河南泌阳人,副教授。研究方向为应用语言学及英语教学。

*通信作者:孙维琪(1988-),女,汉族,河南正阳人,硕士,讲师。研究方向为应用语言学及英语教学。

2020年5月教育部颁布的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂”。秉承这一原则,作为英语专业核心课程的综合英语应当在传授英语知识和培养英语技能的同时,将“立德树人”的根本教育目标有机融入课堂教学的各个环节,培养具有健全人格、家国情怀和全球关切意识的外语人才。

一 综合英语实施课程思政的必要性和可行性

综合英语课程是英语专业必修的一门专业基础课,教学对象是英语专业一年级和二年级的学生,共4个学期。该课程主要以精读为核心任务,与语音、语法、泛读、听力、口语及中西文化等基础课程相互依托,传授英语基础知识,培养学生“听说读写译”的基本英语技能,全面提高学生综合运用英语语言的能力。

(一) 综合英语实施课程思政的必要性

为了营造地道的英语语言学习氛围,综合英语课程选用的教材中所有课文均选择了西方英语国家主流媒体和出版物的原版文章,其中涉及中国文化和思想的内容几乎不存在。学生在学习英语语言知识的同时,也会不断受到西方的文化和价值观潜移默化的影响。刚刚踏入大学的学生理想信念和三观依然不够成熟,需要正确地引领,才能成为专业知识文化水平和道德素质双高的理想人才。因此,为了避免学生受到西方思潮中不良因素的影响,综合英语必须进行课程思政改革。教师应当充分挖掘与课文相关的思政元素,适时适量地增加中国素材,帮助学生培养文化对比能力、跨文化交际能力及思辨能力,提高民族文化意识和文化自信,树立社会主义核心价值观和人类命运共同体意识。

(二) 综合英语实施课程思政的可行性

首先,综合英语课程目标与课程思政目标一致,即培养学生英语专业知识和技能的同时,要帮助学生树立正确的人生观、道德观和价值观,培养家国情怀和文化自信。其次,综合英语课时量大、开课时间长的特点可以保证思想教育的持续性和系统性。再次,综合英语课程选用的课文提供了非常丰富的语料,既涉及西方传统的节日、社交礼仪、风土人情、生活方式,也涉及西方社会价值取向、思想道德、宗教信仰。这些内容非常便于寻找思政切入点,利于思政教育的开展。

二 综合英语实施课程思政的整体设计思路

(一) 转变教育理念

英语专业的教师首先要转变自己的教育理念,语言教育不仅要科学系统地教授知识和培训技能,还要帮助学生树立正确的人生观、价值观和道德观。这就需要在语言教学中深挖思政元素,融入文化对比、视野开拓、思维培养、人格塑造、价值观引导等教学环节,充分发挥语言的人文性。借助对外语基本技能和知识的传授这一途径使学生获取精神、素养、思维和行为的熏染,才能被称为外语教育[1]。

要实现“教书育人”这一目标的根本,是作为课程思政教育实施主体的教师应当做到与时俱进,坚持中国优秀传统文化,党和国家最新路线、方针、政策两手学习,两手都要硬;坚定“四个自信”和“三个认同”;利用习近平总书记在《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》中提出的要求武装自己[2];做到先修身,后传道、授业、解惑,做到课上课下一致、网上网下一致,以自身堂堂正正的人格来感染学生、赢得学生尊重。在此基础上,通过丰富和提升教学手段和教学技能,将思政教育融入专业知识教育,让学生在学习专业知识过程中潜移默化地接受思政教育,有效引导学生真学、真懂、真信、真用。

(二) 更新教育目标

教学目标总体分为两类:显性目标和隐形目标。显性目标与外语知识和技能的学习相关,隐性目标与思政育人有关[3]。综合英语课程要更新教学目标。除了帮助学生掌握包括语音、词汇、句型、语法和篇章结构在内的英语语言基础知识,训练听、说、读、写、译的基本技能,还要把重点放在人格塑造、家国情怀培养、国际视野拓展等思政目标上,“教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观,踏踏实实修好品德,成为有大爱大德大情怀的人”[4],成为具有一流专业水平、健全人格品质、深厚家国情怀、广阔国际视野的国际化外语人才。

(三) 重构教学内容

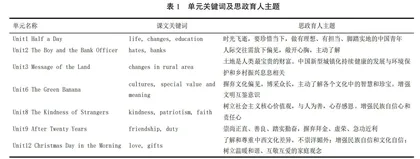

现有教材为了创造真实地道的英语学习氛围,均选择了西方英语国家主流媒体和出版物的原版文章,其中未涉及中国优秀传统文化,未将思政育人作为英语教育的根本目标。因此,秉承着培养专业知识和技能的同时践行思政育人目标的原则,综合英语教学应当重构教学内容,以教材中现有素材为基础,努力挖掘思政元素,融入社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,在帮助学生掌握语言知识和训练语言技能的同时,引导学生树立正确的人生观和价值观,“立足中国,面向世界,拓宽视野,博采众家之长”[5]。表1展示《现代大学英语精读1》七个教学单元的内容关键词和思政融入主题。

(四) 改进教学方法

“中国的外语教学中,语法翻译法或由结构主义思想而产生的字词句的教学方法,一直代代相传”[6],这非常不利于英语教学与课程思政的有机融合。为了避免课堂教学中的生硬说教或“两层皮”式的思政教育,综合英语课堂要改变传统的教学方法,采用主题依托式教学、任务式教学、项目式教学等方法,“将其优势整合成有机的整体,既便于因材施教,又便于服务全人教育”[7]。

主题依托式教学可以在进行语言教学的同时自然地与中西方不同领域的知识相结合。在任务式教学中,学习者不是为了利用任务学习语言,而是在完成任务的过程中学习语言[8]。在项目式教学中,学习者在规划和实施项目的过程中学习和运用相关语言和技能[9]。这些教学方法运用在英语课堂教学中,有助于培养学生的沟通能力、团队合作能力、思辨能力、问题解决能力和创造力,同时也在完成任务和项目的过程中、在不断反思的过程中,增强自信心和独立性,提升能力,塑造价值,开拓视野。

三 综合英语实施课程思政的具体方式

综合英语实施课程思政的具体方式将以《现代大学英语精读1》第八单元《陌生人的善意(The Kindness of Strangers)》为例,从教学目标、教学内容、教学方法和教学评价四个方面进行阐述。

(一) 做好目标设计

教学目标设计的前提应当是先结合每个单元的主题和材料,深入挖掘出思政元素,再渗透进语言教学的各个环节,如盐入水,交融于无形。教学目标设计需要具有精准性,这就意味着外语课程思政的教学目标要基于语言素材的深度挖掘提炼而成,思政教学目标应当与语言教学目标有机衔接[10]。

《陌生人的善意(The Kindness of Strangers)》描述了作者感知到美国现今社会人与人之间的冷漠,决定身无分文横跨美国大陆,亲身调查是否能够完全依靠陌生人的善意和帮助走完全程。因此,本节课的语言目标和思政目标都围绕关于“陌生人的善意”的中国社会现状调查设立,例如:①学生在课前,针对“现今社会,人们是否依然可以依赖陌生人的善意”这一议题,完成小组合作的现状调研后,能够在缩小和确立调研课题、选择合适的调研方法、科学冷静的分析调研结果的过程中锻炼团队合作能力和思辨能力;②在课上用准确的语言分享团队的研究成果,并进行自我反思,能够在锻炼语言表达能力的同时,锻炼思辨能力,以及树立客观严谨的科研态度;③用准确生动的语言分享被陌生人帮助或被帮助的个人经历,能够增强民族自信,树立正确的人生观、价值观与道德观。

语言目标和思政目标逻辑关联,有机地融合在一起。突出语言目标的显性特征,与此同时,将思政目标“潜移默化、润物无声”地融合在各个教学环节中。这符合思政教学的“目标设计显性,课堂学习隐性”的原则。

(二) 优化教学内容

胡杰辉[10]把外语课堂思政教学的体系性概括为课堂教学中语言知识和技能模块与思政育人模块的有机融合。因此,设计者在设计教学内容时,将思政元素的切入点嵌入各个语言教学环节中。这符合“思政小逻辑服务于专业教育的大体系”的原则[11]。接下来,举例说明思政内容与语言知识和技能部分的有机融入。

课前驱动环节的设置与课文内容紧密相关。学生需要完成的项目是针对“现今中国社会,人们是否依然可以依赖陌生人的善意”这一议题,完成小组合作的现状调研。在课堂上以ppt展示和口头汇报的形式呈现调查背景、调查目标、调查方法、调查结果和反思等。这个过程帮助学生冷静客观地分析问题,了解中国社会现状,不受少数负面新闻的影响。