地质类专业课程思政教学中存在问题及解决途径

作者: 熊彬 蒋萍萍 王洪华 丁彦礼 孙媛

摘 要:课程思政是将专业课程与思想政治教育有机融合,实现同向而行,形成协同育人格局。该文以桂林理工大学地质类专业为例,分析该专业学生开展课程思政教育的必要性,指出地质类专业开展课程思政存在的顶层设计不足、专业课思政元素融入困难、教师思政能力参差不齐和缺乏相适应的课程思政评价体系等问题。针对性地提出从顶层设计、课程教学、强化师资和评价体系四个方面实施地质类专业课程思政的路径。

关键词:课程思政;地质类专业;协同育人;顶层设计;评价体系

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0034-04

Abstract: Curriculum ideology and politics is the combination of professional education with ideological and political education to develop a collaborative education pattern and joint efforts for the same goal. This paper takes the geology major of Guilin University of Technology as an example, analyzes the necessity of the curriculum ideology and politics education for the students of this major, and points out the problems of curriculum ideology and politics in geology majors include insufficient top-level design, difficulties in integrating ideology and politics elements in professional courses, uneven ideology and politics abilities of teachers and lack of an appropriate curriculum ideology and politics evaluation system, to direct the implementation of geology professional curriculum contemplating politics from four perspectives: top-level design, course teaching, strengthening teaching staff quality and evaluation system.

Keywords: curriculum ideology and politics; geology; collaborative education; top-level design; evaluation system

基金项目:广西高等教育本科教学改革工程项目“基于专创融合的地方高校地质类专业人才培养模式改革与实践”(2022JGA212);广西高等教育本科教学改革工程项目“国家级线下一流课程《矿产矿相学》‘课程思政’探索与实践”(2022JGA218);广西高等教育本科教学改革工程项目“新工科背景下资源勘查工程专业核心课程群实验教学改革与实践”(2022JGB202)

第一作者简介:熊彬(1974-),男,汉族,湖北仙桃人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为勘探地球物理。

*通信作者:孙媛(1984-),女,汉族,山东济宁人,博士,讲师。研究方向为矿物学、宝石学。

《大学》开篇第一句:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”自古中华优秀传统文化中蕴含教育思想,塑造人格、净化灵魂、端正品行是教育的初衷和本心。新时代,习近平总书记围绕“立德树人”根本任务,对教育问题展开重要论述,明确回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题。高校是承接时代任务、践行育人方略的主阵地,不能只重视专业知识、专业技能培养的实用主义效果,而忽视品德品格、政治思想、价值观和责任感教育,要保持德育初心、铭记为党为国培养人才的历史使命。

本文通过论述课程思政背景下桂林理工大学地质类专业课程思政的时代背景、建设意义及存在问题等四个主要方面,从而提出解决相应问题的路径,以期为培养具备较高专业素养、道德修养的高素质类地质类专业人才提供可借鉴的方法。

一 课程思政教育的必要性

(一) 课程思政的时代背景

课程思政是新时代背景下党中央加强高校思想政治工作的新要求,其关乎人才培养的方向,是完成立德树人根本任务的基础保障[1]。2020年5月28日,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,要紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”,让所有高校、所有教师、所有课程都承担好育人责任,守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思政课程同向同行,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局。这些都促进我们思考:一方面就课程站位而言,课程思政应与思政课程协调一致,共同承担起思政教育的任务;另一方面就方法论而言,课程思政如何与立德树人任务相结合,贯彻到学科体系、教育体系、实践体系、管理体系和社会服务体系当中,是个不容回避且必须要有效落实的现实问题[2]。因此,构建全员全程全方位覆盖的课程思政育人体系,指导各专业类课程及其他各类课程教师和学校各部门有目的、有计划、有组织地开展各教育活动,具有新时代思政教育创新性发展的时代意义和现实必然性[3]。

(二) 地质类专业课程思政的意义

人才培养目标是专业建设的灵魂和核心,是专业人才培养的根本依据[4]。地质类专业的人才培养目标是培养具备学习能力、实践能力、创新创业能力的专业能力强的高素质应用型人才,毕业后主要能胜任地质勘查、能源开发、防灾减灾和城镇建设等多部门工作的专业技术岗位和管理岗位,在某种程度上来说承担着守护国家资源生命线的重任,这要求地质类专业的学生不仅需要掌握必备的专业知识,同时需要具备较高的政治素养。课程思政是将思想政治教育与专业教育相融合,形成同向而行的局面,加强和培育学生的思想教育和价值引领,帮助学生形成正确的人生观、世界观、价值观[5]。因此,在地质类专业开展课程思政契合国家、社会对地质类专业人才的需要,对培养具有家国情怀、大国工匠精神的地质类专业人才具有重要的意义。

二 地质类专业开展课程思政存在的问题

(一) 缺乏顶层设计,课程思政建设缺乏有效保障

学校目前缺乏有效的保障措施确保课程思政建设可以有效进行,同时存在开门办思政课、调动各种社会资源的意识和能力还不够强,“大思政课”校本辅助教材体系还需要进一步完善,教师教学能力有待提升,对实践教学重视不够,部分课堂教学与现实结合不紧密,发挥思政课程与课程思政同向同行的功能不够突出,课程思政存在“硬融入”“表面化”,缺乏有效的评价监督体系等现象。基于这样的背景环境,二级学院和专业在推动地质类专业课程思政建设时存在类似问题。因此,从学校层面加强顶层设计,进一步推动学校“大思政课”建设,是破解目前学校、学院、专业思政课建设中突出问题的有效路径。

(二) 专业课程思政元素和教学未能有机融合

2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,“在全国所有高校、所有学科专业全面推进”课程思政建设,要求各类课程都要开发其隐性的育人功能[6]。地质类专业是一个围绕地球资源开展研究的学科,专业课程涵盖了矿产资源勘查与开发、环境地质的评价、地质灾害预测与防治和地下水深部探测等各个方面,蕴含着丰富的思政元素。然而,受传统专业人才培养方案和要求的影响,思政元素在专业课教学过程中缺乏有机融合,专业教育和思政教育存在“两张皮”关系。此外,地质类专业属于理工科类,教学方式和方法较为单一、部分思政元素的融入过于生硬、教学设计忽略了学生的价值追求等,导致学生缺乏学习兴趣,课程的思政育人成效大打折扣。

(三) 专业教师思政教学意识和能力参差不齐

本校地质类专业教师均具有较丰富的专业背景知识和实践教学经验,多次指导学生参加专业竞赛并取得优异成绩。同时,地质类专业积极组织教师参加各种形式的教师学习和培训活动,教师的整体思想素质和理论水平均有所提高。迄今为止,该专业培养有国家课程思政教学名师一名,数名教师获得校级课程思政说课比赛奖项。但是,教师的思政意识和能力存在较大差距,部分教师仍存在以下几点主要问题。一是对课程思政缺乏主观能动性。部分教师主动意识不强,对课程思政持有讲形式、走过场的态度,对参与课程思政建设缺乏热情,以致课程思政在课堂上流于形式,影响育人成效;二是对课程思政的内涵缺乏深度认识。部分专业教师对课程思政的内涵和价值缺乏足够的认识,不能深入挖掘思政元素与专业知识之间的内在联系,不能恰当地应用教学方法和教学方式,影响育人价值和实效性[7]。

(四) 课程思政的评价体系有待优化

课程思政强调的是润物细无声、偏向于隐性教育,但这仍需要对其育人成效进行评价[8]。然而,目前学校—学院—专业虽大力推行课程思政的建设,包括教师队伍、课程改革、创新教学方法等,但缺乏课程思政建设成效评价[9]。教学质量评价体系有助于院校、教师和学生全面地了解教学效果和质量问题,因此,后续探索和优化课程思政的行政评价和过程评价体系,并从育人和专业角度两方面评价课程建设效果是需要进一步解决的重要问题。

三 地质类专业开展课程思政的途径

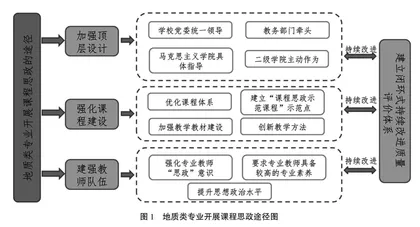

针对目前地质类专业开展课程思政存在缺乏顶层设计、思政元素难融入专业课程、专业教师思政水平参差不齐和课程思政评价体系不完善四个问题,本文相应地提出四个解决途径:加强顶层设计、强化课程建设、建强教师队伍和优化评价体系,如图1所示。

(一) 加强顶层设计,健全课程思政教学管理体系

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,聚焦立德树人根本任务,推动用新时代党的创新理论铸魂育人,不断增强针对性,提升有效性,实现入脑入心。在学校党委统一领导下,党政齐抓共管,教务部门牵头抓总,相关部门积极配合,马克思主义学院具体指导,各二级学院主动作为,建立课程思政建设常态化交流机制、课程资源的共享机制、互帮互助的合作机制和同频共振的协同机制,形成工作合力。依托“桂林理工大学课程思政研究中心”,充分发挥思政课程与专业课程同向同行的育人功能。具体可分为:一是推动思政小课堂与社会课堂相结合,推动各类课程与思政课同向同行,实现课程思政全覆盖;二是加强资源开发,建立思政课教学案例库、教学素材库、在线示范课程库等一批优质教学资源;三是以教师竞赛作为重要抓手,开展教学创新比赛、课程思政说课大赛等活动,选树一批“大思政课”优秀教师和优秀教学团队;四是创新教学方法,善于采用多样化的教学方法,积极运用雨课堂、中国大学MOOC等线上教学平台,注重发挥学生主体性作用,结合小组研学、情景展示、课题研讨、课堂辩论等方式组织课堂实践;五是优化教学评价体系,完善思政课教学质量评价体系,形成由校领导、教学督导、马克思主义学院班子成员、思政课教师和学生共同参加的多维度综合教学评价工作体系,重视教学过程评价,增加教学研究和教学成果在评价体系中的权重。地质类专业依托桂林理工大学的“大思政课”的建设,结合学院和专业特点,重构人才培养目标,制定与之相适应的地质类专业思政课建设标准。通过构建“学校—学院—专业”的课程思政教学管理体系,为地质类专业有序开展课程思政建设提供条件基础。