高职院校医学专业“四度”“四+”“四方”思政课实践教学创新研究

作者: 何琼

摘 要:思政课实践教学通过打造“四度”教学框架,即通过打造有高度、有深度和有温度、有韧度的实践教学框架来不断增强思想性、理论性和亲和力、针对性。思政课的“思想性、理论性”的本质属性决定思政课实践教学要有高度、有深度,引导学生运用马克思历史唯物主义和辩证唯物主义观点和方法在社会实践中“检验真理”和“改造世界”。贴近学生生活实际让实践课更接地气,在实践课程中增加职业元素,强化思政内容,增加实践课内容的弹性。在实践项目中充分利用丰富的红色资源,形成“红色教育+”的实践教学体系,将红色教育与职业教育、劳动教育、文化教育、法治教育有机融合。学生自评、思政课教师评价、辅导员评价和实践教育基地老师四方评价相结合,对照实践要求,形成等级评价。

关键词:高职院校;医学专业;思政课实践教学;“四度”;“红色教育+”

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0185-04

Abstract: The practical teaching of ideological and political courses continuously enhances the ideological, theoretical, affinity and pertinence by creating a "four degrees" teaching framework, that is, creating a practical teaching framework with height, depth, warmth, and tenacity. The "ideological and theoretical" nature of ideological and political courses determines that the practical teaching of ideological and political courses must have a high degree and depth, and guide students to use Marxist historical materialism and dialectical materialism viewpoints and methods to "test the truth" and "reshaping the world". Being close to the actual life of students makes the practical course more grounded, adding professional elements to the practical course, strengthening the ideological and political content, and increasing the flexibility of the content of the practical course. It makes full use of abundant red resources in practical projects to form a "red education +" practical teaching system, which organically integrates red education with vocational education, labor education, cultural education, and education of the rule of law. Students' self-evaluation, ideological and political teachers' evaluation, counselors'evaluation, and teachers' evaluation in the practical education base are combined to form grade evaluation according to practice requirements.

Keywords: higher vocational colleges; medical specialty; practical teaching of ideological and political courses; "four degrees"; "red education +"

基金项目:湖南省高校思想政治教育项目“高校大学生红色宣讲团深化思政教育路径研究”的阶段性研究成果(21C49);常德市社科联项目“党史学习教育背景下高校红色宣讲团理想信念教育路径创新研究”的阶段性研究成果(CSP22YC52)

作者简介:何琼(1981-),女,汉族,湖南常德人,硕士,副教授。研究方向为大学生思想政治教育。

2019年3月18日,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调:“推动思想政治理论课改革创新,要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。[1]”并提出思政课要做到“八个相统一”,其中之一是“坚持理论性和实践性相统一”。这为高职院校思想政治课改革提供了基本遵循,尤其是为思政课实践教学层面的改革提供了更广阔的思路,对思政课实践教学中如何进一步强化思政课的思想性、理论性,如何进一步体现思政课的亲和力、针对性也提供了基本方向。

一 打造“四度”思政课实践教学框架

(一) “四度”思政课实践教学框架来源于思政课改革的内在需要

打造“有高度、有深度、有温度、有韧度”的思政课实践教学框架。高校肩负着为党育人、为国育才的使命,“我国高等教育肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务[2]”。立德树人成效便成为检验高校工作的根本标准。在各门课程中,思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,其作用不可替代。

为进一步全面贯彻党的教育方针,深化新时代思政课改革,2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,其中明确提出“坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人……本专科阶段重在开展理论性学习”,并指出“建强马克思主义理论学科,……为增强思政课的思想性、理论性提供多角度学术支持。[3]”这一文件的出台促使全国思政课进一步掀起思政课改革浪潮。

关于如何进行改革,习近平总书记指出:“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来。”也就是要在“大思政”的理念下,将思政小课堂与社会大课堂结合,将理论与现实结合,社会主义现代化建设实践为思政课提供了丰富的鲜活的素材,尤其是在全球新冠感染疫情暴发的情况下,中国人民在党的坚强领导下,在危机中育新机,在变局中开新局,完成了第一个百年奋斗目标——全面建成小康社会,绝对贫困在中国大地上被画上了句号。在党史学习教育背景下,积极引导学生在社会实践中,在思政课实践实施过程中感悟中国共产党的百年斗争史、奋进史、光荣史,进而进一步增强青年学生的“四个自信”。

(二) “有高度、有深度”体现思想政治理论课的思想性和理论性

思想政治理论课的高度与深度是马克思主义基本原理、观点、方法的高度抽象的体现,高校思想政治理论课要带领学生理解马克思主义基本原理,在理论讲授中要讲深讲透基本原理,让学生能运用科学理论“认识世界”“解释世界”,掌握理论是实践教学的前提。

思政课的“思想性、理论性”的本质属性决定了思政课实践教学要有高度、有深度,要引导学生运用马克思历史唯物主义和辩证唯物主义观点和方法在社会实践中“检验真理”和“改造世界”,从而达到课内课外融通贯通,思政课育人实效凸显的效果。

(三) “有温度、有韧度”体现思想政治理论课的亲和力和针对性

思政课不是高高在上的说教,而是贴近学生生活的娓娓阐释,是结合学生职业特色的“声”入人心,要提高思政课的“抬头率”“点头率”和“点赞率”势必就要摒弃讲“假、大、空”话,运用生动的实践阐释深刻的道理,让思政课充满温情,更接“地气”。

联系专业特色设计实践教学进一步让思政课程与课程思政同频共振,提升学生的获得感。尤其是在高职院校,学生的专业归属感较强,学生普遍对专业课程的重视度高于公共课程,渴望获得更多与专业相关的信息,故而在思政课实践教学设计中增加职业元素,强化思政内容,增加实践课内容的弹性,从而达到加强教学的针对性的目标。

在框架搭建完成后,精心设计实践项目,真正落实思政课实践教学的素质目标、知识目标和能力目标。

二 设计“四+”思政课实践教学项目

在具体实践教学项目的设计上,依据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》(教职成〔2019〕13号)的文件精神,根据本学院医学系人才培养方案,依据思想道德修养与法治课内理论知识点,设计为“红色教育+”下医学系思政实践体系,形成“红色教育”+“职业教育”,“红色教育”+“劳动教育”,“红色教育”+“文化教育”,“红色教育”+“法治教育”的思政课实践教学项目。

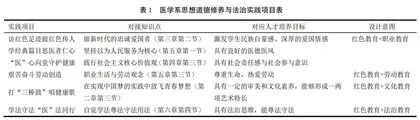

以常德职业技术学院医学系为例,根据马克思主义理论研究和建设工程重点教材《思想道德修养与法治》(2021版)的新教材要求,结合地方高职院校特色,重新设计了思政课实践教学项目,形成整体的、系统性的、操作性较强的系列实践活动。

(一) 延展思政课程重难点

教育部关于新版《思想道德修养与法治》教材的内容修订开展了全国思政课教师的相关培训,就变动的章节与教材知识点、重难点等内容进行了说明。思政课教师在深入了解教材变动的意图后,对重难点问题在思政课实践教学中进行拓展。具体实践项目和拓展内容见表1。

这六个实践项目体现专业人才培养方案的相关要求,在2021年党史学习教育背景下,由党史学习的精神滋养延伸至职业道德修养,由红色故事宣讲延展至医技提升,将红色精神与劳动教育、文化教育、法治教育深度融合,形成红色教育贯穿始终的思政课实践教学体系。既延展了理论内容的重难点,具有了较强的思想性、理论性,同时也贴近学生实际、联系学生医学专业特色,彰显了亲和力和针对性。

(二) 始终贯穿“红色教育”

习近平总书记强调“要把红色资源作为坚定理想信念、加强党性修养的生动教材,讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色”[4]。在实践活动中始终贯穿红色教育是培养社会主义事业的后继者的任务要求,帮助青年学生在红色教育中对照初心使命,时刻自重自省,忠诚于党,忠诚于人民,忠诚于马克思主义,跟党走、听党话、报党恩,在青春的赛道上奋勇前行。

将红色教育贯穿实践项目始终,链接好红色教育素材,以“学经典篇目 思医者仁心”这一项目为例,实践步骤分为两步,第一步主要从“知”的角度,学习红色篇目《纪念白求恩》, 学生利用网络、图书和教材等方式,阅读毛泽东同志在1939年12月21日为纪念国际主义战士、加拿大战地医生白求恩写的悼念文章《纪念白求恩》,在阅读经典名篇中了解白求恩同志来华帮助中国人民进行抗日战争的经历,感受和传承白求恩同志的国际主义精神、毫不利己专门利人的精神和对医学技术精益求精的精神。第二步主要从“行”的角度,将学生精神上心灵上的收获落实在学习实际中。组织学生开展撰写读书体会、编写人物档案以及举办读书会和朗诵比赛等活动,在丰富多彩的阅读实践活动中激发学生进一步探索经典篇目背后深刻意义的兴趣,真正感悟医生职业的使命感与信念感,并鼓励学生将对白求恩同志及其事迹的朴素感性认识转化为投身于社会主义医学事业的理性实践。将红色文化融入高校思政教育,对大学生加强红色文化教育,能够帮助大学生不断从红色文化的精髓中汲取力量、获得启发,不断补足自身的精神之钙[5]。