边疆师范类院校人才培养“1322”模式探索与实践

作者: 李红梅 娄灯吉 陈祯 章新 叶长兵 刘家忠

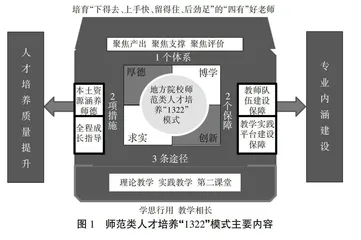

摘 要:对于边疆地方师范院校,人才培养必须主动融入、服务地方。围绕全员、全过程、全方位培养“下得去、上手快、留得住、后劲足”的师范类人才,通过创新育人理念、育人模式、育人机制,经过多年的探索与实践,构建打造就业核心竞争力的1个体系、3条途径、2项措施、2个保障的“1322模式”,解决乡村振新背景下经济欠发达区域的地方师范院校人才培养的实现路径问题。

关键词:乡村振新;师范类;地方院校;人才培养;“1322”模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0177-04

Abstract: For border local normal universities, personnel training must actively integrate and serve the local. Focusing on the whole staff, the whole process and all-round training of normal talents who are "able to go down, get started quickly, stay, and have enough stamina", through the innovation of education concepts, education models, and education mechanisms, and through years of exploration and practice, the "1322 model" has been built to create the core competitiveness of employment, including one system, three ways, two measures, and two guarantees. It solves the problem of realizing the path of talent training in local normal colleges in underdeveloped regions under the background of rural revitalization.

Keywords: rural vitalization; normal education; local colleges and universities; personnel training; 1322 model

基金项目:云南省教育厅课程思政教改项目“地方高校挖掘本土思政元素打造课程思政示范课程的范式研究——以动物学课程为例”(无编号);云南省本科院校2022课程思想政治教育改革项目“挖掘地方思想政治要素创建地方高校思想政治示范课程的范式研究——以动物学为例”(无编号);玉溪师范学院“十四五”校级硕士学位授权点项目建设学科“硕士教育学科教学领域——生物学”(无编号);玉溪师范学院“十四五”校级硕士学位授权点立项建设学科“生物学专业硕士”(无编号);玉溪师范学院校级一流课程立项建设项目“动物学课程”(2021kc26)

第一作者简介:李红梅(1973-),女,汉族,云南玉溪人,硕士,教授。研究方向为动物学、教育学。

*通信作者:刘家忠(1968-),男,土家族,湖北建始人,硕士,副教授。研究方向为植物学、教育学。

人才振兴是乡村振兴的基础和关键,教育是实现人才振兴的根本途径和重要保障。作为乡村教育发展的第一资源,乡村教师队伍建设的重要性进一步凸显。随着国家和地方一系列政策出台[1],我国中小学教师队伍建设取得了很大进展。同时也具有明显的区域性和阶段性特征,城乡中小学的师资队伍结构与质量差异还比较明显[2]。边疆地方本科院校培养的师范类人才是乡村教师队伍建设的基石[3-4]。学校的生源决定了其对乡村文化和社会环境较为熟悉,更容易在乡村学校安心从教。培养“下得去、上手快、留得住、后劲足”的师范类人才是区域经济社会发展对地方师范院校的现实要求。本文探讨了在乡村振新背景下,经济欠发达区域的地方师范院校人才培养与新时代基础教育发展有机结合的的实现路径问题。

玉溪市乡村人口占45.19%,玉溪市的发展定位之一就是打造乡村振兴示范区。结合地方高校服务基础教育行业的应用型人才培养的路径,玉溪师范学院师范类人才培养探索与实践了“1个体系、3条途径、2项措施、2个保障”的“1322模式”(图1)。

一 构建以就业为核心的师范类人才培养体系

紧扣产出导向,围绕推动乡村振兴的“四有”好老师培养,根据毕业要求以及培养目标,聚焦产出、聚焦支撑、聚焦评价,系统构建以就业为核心的师范类人才培养体系(图2),打造学生的核心竞争力[5]。

(一) 聚焦产出,抓实人才培养方案

学校的师范类专业培养在教育教学实践中贯彻党的教育方针政策,以立德树人为己任,培养政治素养良好、师德风貌高尚、教育情怀深厚、专业基础扎实、实验和理论教学能力过硬、具有强烈的自主发展和创新意识,能成为基础教育及相关教育机构等教育教学的骨干教师[6]。结合培养定位,师范类专业紧抓全面提高人才培养质量这个核心,与时俱进修订人才培养方案,以多样化、个性化的培养,促进学生全面发展。

通过细化备课质量、理论教学质量、实验教学质量、实习工作质量、实训工作质量、课程设计工作质量、考试工作质量和毕业设计(论文)工作质量等,以多样化、个性化的培养,促进学生培养质量的全面提升[7]。

(二) 聚焦评价,坚持持续改进

面向国家、云南省、滇中地区的基础教育改革发展和教师队伍建设战略需求,通过访谈、座谈会、问卷调查等多种方式,在专任教师、教学管理人员、在校生、毕业生、用人单位、教育体育局管理人员和校外专家等开展人才培养需求的调研,结合目前乡村教师队伍建设存在的问题,论证制定面向需求的专业培养目标;明晰支撑培养目标的毕业要求。结合人才培养目标,及时更新教学理念,提高教学的质量和效益;更新教学内容,构建特色的课程体系;更新教学手段,提高学生教学活动参与度;更新教学模式,构建师生互动的新型课堂教学模式;更新教学管理,强化由“教师中心”向“学生中心”转变;更新教学评价,建立健全教学质量监控。

(三) 聚焦支撑,融合育人资源

秉持“需求导向教育”理念设置课程,建立支撑培养要求的课程体系,不断优化改造课程结构,做到课程全覆盖和支撑专业全部培养目标的达成,每个毕业要求都能够对2个及以上的培养目标形成支撑,把教学质量要求落实。贯穿融合育人资源,推动培养目标实现。

一是推动思政教育与专业教育相融合,落实德能兼修。构建“学校+专业+社会实践”的师德养成教育体系,将教育情怀养成和能力培养作为内在主线,一体化全程贯穿于理论类、实践类、活动类课程体系。

二是课内学习与课外实践相融合,拓展能力发展时空。

三是课程教学与科研训练相融合,发展创新能力。引领师范生进入课题组开展科研训练,培养他们的创新意识和科研创新能力;同时,通过开展师范生教学创新设计活动,引导师范生将科研训练中取得的研究成果应用于教学设计中,将科学创新能力迁移至教学创新设计中,提高师范生的教学创新能力。

二 地方院校师范类人才培养的3条途径

(一) 课堂教学途径

首先,按照“岗位-能力-课程”的逆向重置架构设计课程体系,建立了“通识教育+专业教育+教师教育+实践教育+个性化教育”的培养模式以及师范生指导和服务体系。

其次,构建了凸显学科素养与教师素养融合的核心课程群;针对不同课程群的知识类型和特点,成立相关的教学团队,提升教师的专业水平,进行主题教研、协作教研,与时俱进更新教学内容;将信息技术引入课程教学中,开展线上线下相结合的混合式教学,推动信息技术与教育教学深度融合,发挥学生主观能动性。

(二) 实践教学途径

首先立足学校创建的实践教学基地,通过理论与行动研究,创建了理论学习与实践训练交互融合的实践教学体系。

其次,多措并举,通过教育见习、研习、实习等在师范生培养的全链条中有机穿插实践教学,以任务驱动方式,强化“双导师”协同指导,拓展优质师资资源,满足师范生的个性化发展需求。

再次,以基础教育教研为桥梁,通过毕业论文以教研赋能教学,提升其在基础教育领域的学术创新能力和实践创新能力。

(三) 第二课堂途径

建立健全制度,学科专业课外学分按照专业人才培养方案进行认定。通过一、二课堂的融合,在教学内容、课程体系、实践环节等方面深化综合改革,形成具有特色的“招生-培养-就业”的联动机制。通过党团主题教育活动、假期社会实践活动、学科专业竞赛、社团活动和科技创新活动等,帮助学生践行师德,提升职业认同、教学、班级指导、综合育人、学会反思和沟通合作等方面的能力。

三 地方院校师范类人才培养的2项措施

(一) 以本土红色资源涵养师德

充分利用“聂耳和国歌的故事”爱国主义教育基地,党团主题教育活动、社团活动、假期社会实践和形势政策报告等,让学生深入社会、了解教育,认知、体验、内化所学的师德理论,提升师德涵养、升华师德情怀、规范师德行为。通过建立校本课程思政案例库,构建具有地方性特色的课程思政内容体系以及与之相匹配的教学团队,解决课程思政实现路径本土融入。通过示范性榜样熏陶、激励性成长评价等方式开展“第二课堂”学习,引领学生树立正确的教师观。例如,结合甘于在偏远贫困地区从教的张桂梅老师的先进事迹,对“教育情怀”展开学习和思考。把中学一线优秀教师或优秀校友请进教师教育课堂或“第二课堂”,开展主题明确的教育活动,帮助学生树立正确的就业观,树立志在边疆的就业思想,让更多的学生毕业后能够自愿到乡镇和边疆地区工作。

(二) 建立学生学业规划指导提升体系

建立校院两级“学情调研-教育改进”的机制与方法,构建师范生发展评价指导体系,坚持实施“专业负责人+辅导员+班主任+学业导师+科任教师+科研训练导师”的多方位指导队伍,网格化进行学生学业规划提升,定期开展导师上岗培训,进行相关协调工作,组织评选本科生学业指导优秀教师。建立“通识教育+专业教育+教师教育+实践教育+个性化教育”的学分制人才培养模式,满足师范生多样化发展需求;分类建立导师团队,精准施策,协同指导学业规划,落实到指导考研、教资考试、考事业单位、考特岗和考“三支一扶”等学生的不同需求。

四 地方院校师范类人才培养的2个保障

(一) 教师队伍建设保障

学校需要紧扣人才培养方案的实施,使专任教师队伍建设和发展教学能力及学术水平能够满足师范生培养和专业发展需要;同时配足建强教师教育课程教师,学科课程与教学论教师团队要熟悉师范生成长过程;多措并举;聘任教学经验丰富、能力突出的中学和教育研究机构的教师作为兼职教师、校外实践导师,在专业与基础教育领域协同开展教学指导、专业实践、促进学生专业发展等方面发挥重要作用。

要注重队伍的内涵发展,坚持师德为先,发挥党建引领、课程思政、师德榜样示范作用,把品德高尚、治学严谨、为人师表、关爱学生、在教书育人方面取得突出成绩的师德典型推选出来。分类设置设立岗位,针对师范专业发展特点和教师队伍情况,鼓励和支持专任教师提升综合素质能力。建立教师团队建设提升的措施,通过传帮带制度、团队帮扶引领机制、轮岗交流锻炼机制快速促进新进教师成长。