产业学院建设背景下电子信息类专业基础课教学改革探索与实践

作者: 曹俊斌 高俊 李晓君 孙志瑞

摘 要:为探索产业学院建设背景下教学方法,该文以转设后的山西工学院电子信息类专业基础课教学为研究,采用现场调研、文献查阅、数据比对等方法,通过分析产业学院建设对教学提出的新要求,以及现有教学存在的问题,设计基于OBE理念的教学体系,选取程序设计基础课程进行教学设计,并按照“基础线上学、深化课堂学、提升实践练”的线上线下混合教学模式进行实践和评价。经过教学结果对比分析,发现学生编程水平、对教学满意度,以及教师对学生的认可度都显著提高,取得较好效果,可为其他电子信息类专业基础课的教学提供借鉴。

关键词:产业学院建设;教学改革;程序设计基础课程;教学设计;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)23-0121-05

Abstract: By taking courses of electric and information profession in Shanxi College of Technology as the research object, the purpose of this paper is to research the teaching reform under the background of industrial college's construction. The methods, such as on-site investigation, literature review and data comparison were adopted in the research. By analyzing the new requirements put forward by the new situation and the problems in teaching, the paper designed a teaching system based on the OBE, and selected programming course to carry out teaching objectives, course modularization and content design, then designed a online and offline mixed teaching mode to practice. So students can learn basics in online web before class, learn in-depth knowledge in class, and do more practice after class. By analyzing the teaching results, it is found that students' programming level and satisfaction, as well as the teachers' recognition have been significantly improved. The research can provide teaching methods for the other courses of electronic and information profession.

Keywords: construction of industrial colleges; teaching reform; basic programming course; teaching design; teaching practice

产业学院建设,是我国在高等教育中推进的一项教育改革工作,近年来,我国陆续出台了系列政策,如2017年国务院办公厅发布的《关于深化产教融合的若干意见》,教育部发布的《新工科研究与实践项目指南》,2020年教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布的《现代产业学院建设指南(试行)》等[1-2],对产教融合、新工科建设及产业学院建设给出了明确指导。山西省围绕国家和山西经济社会发展重大需求,深化高等教育综合改革,转设成立了多所“地方性”“应用型”高校[3],山西工学院在此背景下应运而生。山西工学院在成立之初,就定位为应用型本科大学,各项工作都围绕产业学院建设而展开。在此背景下如何有效组织教学,对产业学院的建设效果至关重要,也对高素质应用型人才的培养至关重要。因此,选择笔者所教授的电子信息类专业基础课作为教学改革研究切入点,进行研究与探索。

一 产业学院建设对教学新要求分析

在以“智能化、信息化、个性化”为标志的工业4.0和以互联网、工业智能化为核心的新工科背景下,产业学院在建设过程中被赋予了新的要求。对于产业学院建设任务,国家在创新人才培养模式、提升专业建设质量、开发校企合作课程、打造实习实训基地、建设高水平教师队伍和完善管理体制机制六个方面都有明确要求[1]。教育部高等教育司司长吴岩在2021年中国校企协同创新大会发表题为《建好现代产业学院,提供高质量人才支撑》的演讲中提出:“建好现代产业学院,要抓理论,建专业,改课程,变结构,促融合”。抓理论,就是通过实施一批新工科研究与实践项目,来探索和建立产业学院建设的相关理论;建专业,就是紧跟区域产业布局,通过对现有专业进行优化、调整、升级、换代和新建,来调整专业结构,凝练办学特色,从而形成紧密对接产业链的特色专业群;变结构,就是通过现代产业学院的建设来形成一批特色化示范性的功能学院,并逐步向未来技术学院发展和演变,最终发展成拔尖基地,完成对现有学院结构的转变和优化;改课程,就是建设一批具有“高阶性、创新性、挑战度”的一流课程,以及探索一些课程资源建设新形态,形成能够快速及时响应产业发展的课程体系;促融合,就是通过建设一些产教融合创新平台、产学协同育人项目、产教融合协同育人基地等,实现产教深度融合,从教学角度进行分析,经归纳有如下新要求。

(一) 校企深度融合要求教学与之相适应

推进校企合作,企业的深度参与,将推动课程内容与区域产业的行业标准、生产流程、项目开发等需求对接,势必会对传统教学产生影响,如学生培养目标、课程体系、教学内容等都将会随之进行调整和完善,以适应新的教学形势和教学需求。在教学过程中,产业学院建设推行“引企入教”,一些启发式、探究式的教学方法被鼓励应用,一些合作式、项目式、任务式的教学方法将被采用,在这种新的人才培养要求下,必须对现有的教学做出改革和调整,不仅是理念上,更是在实际操作上都要与产业学院建设相匹配。

(二) 实习实训基地建设要求实践教学资源统筹规划

在教学过程中,产业学院建设要求突出综合型、设计型实践教学比重,因而对实践教学资源提出了更高的需求,不仅能与产业相衔接,而且使学生在真实的环境中进行实景、实操、实地学习,提升动手实践能力。现有的实践教学资源将不再局限于某些课程或某类专业,而要依托于产业的发展和创新需求,统筹考虑和规划,构建功能集约、开放共享、高效运行的专业类或跨专业实践教学平台,从而支撑高素质应用型人才的培养,保障产学研用的协同发展[4]。此外,校企融合,企业的现场资源也将作为实训实习基地的拓展和延伸,与校内资源融为一体,共同承担实践教学工作。

(三) 专业建设要求教师队伍高水平发展

专业的建设是以服务区域重点发展产业,紧密对接产业链为出发点,这就要求将相关专业打造成为能为产业解决痛点、难点的特色优势专业,并且不再是单打独斗,需要以服务产业也重点,推动专业集群式发展。在此过程中,必然要求建设高水平师资队伍,不仅要探索实施产业教师培养方式和途径,将教师培养成“双师双能型”,而且要探索建立校内专业教师职业化、企业兼职教师专业化的体制机制[5-6],提升教师队伍教学水平。

二 电子信息类专业基础课教学中存在问题分析

电子信息类主干学科是电子科学与技术、信息与通信工程和光学工程,相关专业包括计算机类、自动化类、电子信息类和仪器类等专业,范围较广。本文研究时选取山西工学院下设的二级学院信息产业学院,其现开设的专业有计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程和软件工程等电子信息类专业。以这4个专业均开设的程序设计基础专业基础课为切入点,分析教学中存在的问题。

(一) 教学内容与产业结合程度不够

教学要结合产业学院的定位,紧紧围绕产业的需求而开展。而程序设计基础教学内容基本由C语言概述、数据定义和运算表达式、三种程序结构、函数、数组、指针、结构体和文件等传统内容构成,虽然注重上机操作,但是内容在制定时未引企入教,未根据产业的需求而进行调整和优化,学生所学的部分知识与企业所需产生脱节。

(二) 教学支撑力度不够导致效果不佳

程序设计基础在教学过程中,注重实践操作,虽然实验学时占总学时的50%,但由于学生基础薄弱,在授课过程中仍以讲授为主、实验为辅,学生在学习过程中抓不到要领,学习效果不佳。其次,实验案例陈旧,未融入校企合作项目、大学生竞赛等知识,难以完全满足实验教学需要。

(三) 师资力量薄弱不足以支撑高质量教学

具有博士研究生学历或具有副高以上职称的教师占比较少,缺乏学科带头人、骨干教师、双师型教师等高素质应用教师,大多数教师只有高校工作经历,缺乏产业经验。

(四) 评价体系不健全难以评估教学效果

尚未建立科学的评价体系,不能反映教学的过程性,也没有建立对知识、情感、过程等多元评价,以及学生之间、小组之间、师生之间的多级评价。

三 教学设计

(一) 教学体系设计

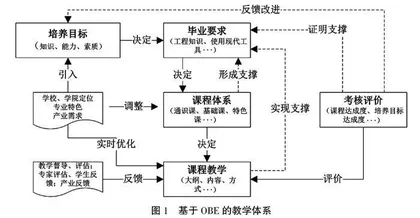

在教学设计时,引入OBE理念[7],即“学生为中心,产出导向,持续改进”,以专业为单位,构建基于OBE的教学体系,设计如下:首先,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,结合学校、学院、专业的定位,特别是所服务区域信息产业的需求,明确专业培养目标,并在此基础上结合所要培养学生的能力等因素制定毕业要求;其次,根据毕业要求,制定包括通识课程、基础专业课、特色课程在内的课程体系,在制定过程中,引入产业需求,根据校企合作,来优化课程体系设置;再次,确定每门课程的教学大纲、教学内容,并以此确定教学活动和教学方法,同样,在此过程中根据产业需求,优化教学内容;最后设计考核评价方式,通过多元评价来评价和反馈课程教学和培养目标的达成情况,形成持续改进、动态调整的人才培养机制。具体如图1所示。

(二) 课程教学设计

在整体教学体系确定后,对具体的专业课教学进行设计,在教学开始之前,首先根据电子信息类专业基础课所支撑的培养目标、毕业要求,并引企入教,来确定各课程的教学目标,之后根据教学目标来选择和确定相应的教学内容、教学方式、考核方法[8-9]。以本校电子信息类专业中程序设计基础课程为例,具体设计如下。

1 构建教学目标

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和产业对人才素质的需求,程序设计基础课程支撑的是专业基本技能、解决复杂问题、竞争与合作3个培养目标,对应具备工程知识、问题分析能力、沟通协调能力3个毕业要求指标,以此来构建课程教学目标,对应关系见表1。

2 构建课程模块和教学内容

引企入教,结合企业在软件开发、项目合作等方面的需求,采用模块化思想,再对原有课程内容进行优化调整,加大实践操作比重。在教学内容选择时,按照学习内容由简到难、培养能力由低到高、注重实践创新等原则进行设计,各模块教学内容弱化对程序语言知识的要求,强化对程序的设计和实践操作,重点围绕学生编程思维训练、编程能力提升、团队协作等方面进行组织和设计,见表2。