“双碳”背景下混合式一流课程探索与实践

作者: 于静梅 董金玲 王芳 旺冠宇

摘 要:工程热力学是能源动力类相关专业的主干课程之一,该文简述课程的发展史。在“双碳”背景下,分别从教学体系、教学模式、教学内容、竞赛单元和考核评价体系五方面全面论述课程的改革,最后总结课程改革的效果。课程于2021年1月获批辽宁省一流本科课程。以该课程为基础,在相近专业的类似课程中进行建设。

关键词:省一流本科课程;工程热力学;混合式教学;双碳;翻转课堂

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0009-04

Abstract: Engineering Thermodynamics is one of the main courses of energy and power related majors. This paper briefly describes the development history of the curriculum, in the context of "double carbon", respectively, from the teaching system, teaching mode, teaching content, competition units and assessment and evaluation system and other five aspects of the comprehensive discussion of the curriculum reform, and finally summarize the effect of curriculum reform. In January 2021, the course was approved as a first-class undergraduate program in Liaoning Province. Based on this course, it is built in similar courses of similar majors.

Keywords: provincial first-class undergraduate courses; engineering thermodynamics; blended teaching; double carbon; flipped classroom

基金项目:2021年辽宁省教改项目“深度学习视域下翻转课堂教学研究与实践”(辽教办[2021]254号);辽宁省一流本科课程“工程热力学”(辽教办[2020]97-750);辽宁工程技术大学项目“工程热力学金课”([2019]340-22);2020年辽宁工程技术大学本科教改项目“构建深度学习的专业基础课程教学方式变革研究与实践”(lntujg202030)

第一作者简介:于静梅(1973-),女,汉族,吉林桦甸人,硕士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为混合式教育教学,新能源利用。

随着时代的发展,人们已经习惯快节奏的生活模式,而高校目前的教学模式如果还是维持现状,势必跟不上时代变化、与时代脱节,创新的教学模式、教学内容、教学手段和方法显得尤为重要和迫切。

高等教育司司长吴岩提出了“两性一度”的金课标准,而目前的教学资源匮乏单一、教学内容多年不变、教师满堂灌,与此同时,学生的思维也在发生着变化,获取知识的渠道很多,其更喜欢主动的、片段式、灵活多样的教学模式,教学过程也不能延续传统的、循序渐进的、由浅入深的教学形式,而是过渡到断点式教育。老师教授的知识有时是不连续的、有断点的,需要学生课后把断点进行补充。此时,补充到什么程度,需要学生掌握什么?是不是需要达到高阶性的程度?这些变化都要求对教学模式进行改变。

一 课程建设与发展历程

工程热力学是辽宁省一流专业——能源与动力工程专业的主干核心课,是一门综合知识性和工程实践性很强的课程,为学生学习其他能源与动力工程类课程奠定重要基础,起着非常重要的承上启下作用。

1996年建专业以来,就设置了工程热力学课程,经过了多轮校内课程改革,依托“动力工程及工程热物理”一级硕士学位授权点。2014—2015年工程热力学课程在学校立项进行教与学教学模式改革,2017 年获批校级精品资源共享课,在“学堂在线”网站向各大学校师生开放。2020年成为校级“金课”建设项目,2021年获批辽宁省一流课程。同年,本课程作为重要的支撑成果,获辽宁省教学成果三等奖。

二 课程团队建设

在OBE教学理念影响下,课程团队教师在教学大纲、教学方法、教学方式和教材建设等方面均进行了建设。多年来,团队教师赋能发展,通过以研促教等多种形式使教师赋能发展,建立高校与企业联合培养模式,校企协同实践育人,同时,“学术科研团队和教学团队合一”的创新建设模式,实行“学术团队课程负责制”。在平台建设方面,构建全程化、递进式学科竞赛训练体系,支持本科生创新实践的完整训练平台。从大学一年级校级大赛到大二、大三年级的国家级节能减排大赛,构成支持本科生创新实践的完整训练平台;支持教师出国访学、进修和参加学术会议进行赋能发展,加强教师师德师风建设,加强教师团队建设,形成了一只专业特色鲜明、知识底蕴深厚、科研能力强劲、年龄结构合理的课程团队。

三 教学模式的构建及实施

(一) 模式构建

自Marton等提出深度学习概念后,后人又提出了多种实施策略,但是实际应用效果好的范例很少,本文根据深度学习模型、学习框架及实施策略,再结合工程热力学课程实际情况,经过实施改进后提出新的深度学习教学模式,其是在学生通过线上学习形成了已知专业知识点的累积和新知识提取的基础上,在线下通过问题式课堂、翻转课堂和综合训练形成认知的融合和知识结构的形成,对各种知识点进行组合、对接和迁移,将已有知识应用到新的工程环境,能形成解决复杂工程问题的一种学习方式的模式,以学生为中心,加强能力培养,实现学习目标。

(二) 实施流程

应用到辽宁工程技术大学能源与动力工程专业工程热力学课程,参与的学生从15至19级各两个班的同学,每届50人左右,这次分析以18级学生为例,共52人,全部学生在大一时使用过在线学习平台。

1)线上知识输入。首先老师做好教学设计,明确每节课的教学目标,在上课前,教师要给学生发送下节课的知识点清单、视频资源、拓展资源等,学生进行线上学习,进行知识点累积,激活已有知识点进行融合,提取新知识点。为检测学生的学习情况,预习后进行线上测试(每个视频后面都有6~8道题),同时进行线上的讨论环节,由老师控制讨论的具体内容和方向。同时,老师通过学生的视频资源学习情况、做题情况,跟踪掌握学生的预习情况,进而进行线下的教学设计,针对重点、难点采取措施进行深度学习。

2)线下问题式教学。为了实现深度学习,无论是否采用翻转课堂,是否需要进行问题式课堂教学,混合式教学的线下学习并不是把预习的知识点重新讲解一遍,需要老师把重点和难点的知识点进行梳理、最重要的是学生问题的收集,做好教学设计,以学生为中心,让学生能自己通过讨论深入提取知识,对于比较重要的知识点,可以找学习思路比较清晰的学生来讲解,学生站在自己的角度对知识进一步整理后讲解出来更有说服力。

3)线下翻转课堂。经过问题式教学后,学生已经做到知识点的融会贯通,但是对于实际的工程应用能力还有所欠缺,设置工程应用类讨论题,将所学知识应用到复杂工程应用中去,积极解决问题。同时为了吸引学生的学习兴趣,每15~20min,可以插入1~2个小题,把学生已经分散的注意力集中起来。

4)线上、线下巩固反思。通过线上和线下的学习,学生对知识点已经有深入了解。这时通过做题进行巩固知识点(每章设置作业一个),为了检测阶段性学习程度,设置检测(每章),学生通过线上、线下学习反思已有知识,进行知识点的深度融合。

四 课程内容与资源建设

(一) 构建达成“深度学习”的线上线下混合式教学体系

在实践应用到工程热力学课程时,形成“N+6+3+2”的混合式教学模式,以N个线上理论知识点+6次翻转课堂+3次带有思政元素专题+2个综合训练为框架,这些环节的设计既能避免知识的重复讲解,又能调动学生学习兴趣,充分发挥学生的积极性和主动性。

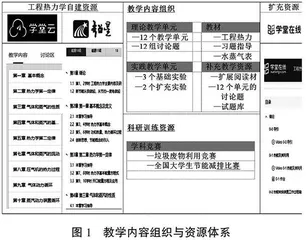

在教学环境和教学平台方面,打造了全方位、多平台教学环境,提供多类型、多层次的教学资源。依托学校网络教学平台、超星、学堂在线、腾讯会议等多个线上教学平台,充分利用信息教学手段学习通、雨课堂等教学工具,在超星平台完成了工程热力学课程建设、试题库的建设、在学堂云SPOC完成了课程的建设等课程资源,如图1所示。学生通过网络教学平台,进行表层学习。

图1 教学内容组织与资源体系

(二) 推进“5+x”的翻转课堂教学模式,解决学生学习积极性不高、教师满堂灌的问题,培养学生从表层学习到深度学习的能力

以目标为根本,以学生为中心,逐步形成“5+x”的翻转教学模式,“5”是5个环节,分别是线上学习、线下问题式课堂、线上讨论、线下翻转课堂、任务总结与分享;“x”是x个学时进行翻转课堂教学。翻转课堂的实施是在充分进行线上学习的基础上,线下翻转,即利用原有学时+线上基础知识,进行翻转、深度学习,同时并不是课程全部翻转,只有某几次和工程联系紧密、需要进行拓展的环节进行“2+2+1”的翻转,而基础知识、基本理论等环节不适合翻转进行问题式课堂学习。

(三) 引入“目标教学”法搭建教学内容框架

工程热力学课程的根本研究目的——提高“热机循环热效率”。课程都是围绕循环进行的,“工质→过程→循环”构成了一个模块的知识构架,在具体构建教学内容框架时,把知识点分成几个模块,在整个课程的教学中引入“目标教学”法,明确每一部分知识要解决的问题、整个模块要解决的问题,以及其之间内在的联系,不断帮学生梳理目标、工程方法及理论之间的关系,如图2所示,可以有效解决内容多而繁的难题。形成了“两种工质、四个过程、两个定律”+“循环”为主线的教学内容框架。

(四) 推进低碳教育进行,打造“思政+理论+竞赛”的实施策略

面向低碳人才培养的教学理念创新,以“能力产出为导向”引入“思政+理论+竞赛”相结合的教学模式,提出了低碳生活、低碳技术、低碳竞赛三结合促学,融入混合式教学环节的教学理念。如图3所示。

(五) 完善“多元、过程性考核与终结性评价相结合”的课程考核方案,为教师提供教学反思和持续改进的依据,为学生提供学习过程管理和学习成效考核的方法手段

过程性评价包括雨课堂平台的课堂测试、讨论等环节和学堂云SPOC平台的视频学习、预习测验、讨论参与度和作业完成情况等;包括翻转课堂的表现分和小组得分;训练平台上的表现得分、实验等。利用这种课程考核方式,通过线上平台跟踪每个学生,收集和监控学生学习行为数据,为教师提供教学反思、持续改进的依据;为学生提供自我调整、自我优化的机会。

五 结束语

通过对工程热力学课程的建设和实施,同学们的各方面能力都得到了提高。

1)独立分析问题能力。在线下课堂环节中,设置跟教学内容相关的探究题目,相对分析步骤比较多,需要学生先进行独立的研究探索,可以培养学生的独立分析问题的能力。

2)协作学习的能力。在线下教学环节中,学生按照小组学习,培养了合作能力。

3)批判思维能力。在教学中可以设置辩论环节,培养学生对热工问题的判断、估计和综合分析能力等创新思维目标,提高学生的逻辑思维能力,掌握能源与动力工程领域内科学前沿及发展趋势。

4)应用信息技术能力。目前教学平台非常多,雨课堂、学习通、智慧树、慕课大学等,要想组织一节非常成功的线下翻转课堂,需要老师和学生的高度配合,各个环节都离不开电脑软件的应用,通过混合式教学可以充分开发学生的信息技术能力。

参考文献:

[1] 杨瑞丽,沈兴,徐振林,等.国家级一流本科课程《食品营养学》建设的探索与实践[J].食品工业科技,2022,43(12):377-382.

[2] 彭国斌,张佳佳,皮旭东.数字化时代下摄影一流本科课程的建设与实践[J].包装工程,2021,42(S1):235-239.

[3] 胡丹梅,何平.《汽轮机原理》国家一流本科课程建设探索[J].中国电力教育,2021(S1):109-110.

[4] 王进君,王志强,苏美璇,等.计及课程思政达成度评价设计的电气工程专业课程综合考核方式改革探索[J].高教学刊,2021,7(36):132-135.

[5] 周海晶,唐天聪.基于BOPPPS教学模式的教学设计与实践研究——以“汽车电气系统故障诊断与维修”课程“火花塞的检查、测量和更换”教学设计为例[J].教育科学论坛,2022(18):57-60.

[6] 蒋润花,曲万军,王文豪.新工科建设背景下《工程热力学》课程建设改革与探索[J].广东化工,2021,48(21):213-214.

[7] 柏金,王谦.工程热力学线上线下混合式教学模式的构建与优化[J].高等工程教育研究,2019(S1):283-285.