机械工程控制基础一流课程建设探索

作者: 胡月明 周鹏 柳飞 张龙 张大斌

摘 要:机械工程控制基础是工科机械类机械设计制造及其自动化本科专业的一门重要专业基础课和专业核心课,该文在“金课”(一流课程)、工程教育、新工科及立德树人等新时代党和国家的教育思想和方针政策引领指导之下,基于贵州大学办学理念和机械工程学院的专业培养目标及学生实际学情,从课程的高阶性、创新性、思政性和挑战度对课程进行建设探索。

关键词:机械工程控制基础;一流课程建设;高校教学;课程改革;培养目标

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0017-04

Abstract: Fundamentals of Mechanical Engineering Control is an important professional basic course and professional core course of mechanical design and manufacturing and automation undergraduate majors in engineering. This paper explores the construction of this course based on the philosophy of Guizhou University, the professional cultivation objectives of the School of Mechanical Engineering and the actual learning situation of students, and the advanced, innovative, political and challenging nature of the course.

Keywords: Fundamentals of Mechanical Engineering Control; first-class course construction; teaching in higher education; curriculum reform; trainning objectives

立德树人是教育的根本任务。同时教育部在2018年的新时代全国高等学校本科教育工作会议上提出了“金课”建设思想。由此为建设符合新时代要求的一流专业下的一流本科课程,全国高校纷纷积极响应,开展了关于“立德树人”和“金课”(一流课程)的课程改革和建设。而作为国家级一流本科专业建设点、中国工程教育认证专业和卓越工程师培养计划专业的贵州大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业,自然亦对该专业下重要的专业必修课、专业基础课和专业核心课——机械工程控制基础课程提出了相应的改革和建设要求。

一 课程目标

机械工程学院(以下简称“我院”)机械工程控制基础课程共2.5学分,40学时(含8学时课带实验),开设在大学本科三年级上学期,正好位于基础课和专业课交叉衔接时间节点上,是一门典型的专业基础课,其知识特点在于以控制理论为核心,掌握科学的思维和方法将数学、力学、物理及电学等基础理论知识与工程实际联系起来,进而达到对工程实际系统进行分析、设计和校正的目的。由此,课程秉承贵州大学“兴学育人”的办学理念,基于机械工程学院“培养高素质复合型人才”的专业培养目标,顺应国家工程教育认证、新工科、立德树人和“金课”(一流课程)的新教育思想和理念,围绕知识、能力和素质制定了本课程目标。

知识目标:重在掌握经典控制理论相关知识,理解控制论的核心控制思想,深刻认识“稳定性、快速性和准确性”三大中心要素,掌握系统分析、设计和校正的方法与原理,最终建立起一个系统的经典控制理论知识体系和知识架构,为后续相关课程打下坚实的控制论基础。

能力目标:在课程实施过程中注重培养学生自主学习和持续学习的能力以及知识迁移转化和初步解决工程实际问题的能力。具体来说要培养学生能以控制论的思想架起系统、信息和机械工程联系的“桥梁”,用系统和动态的观点分析机械工程系统;能以经典控制论为指导完成从系统建模、性能分析到设计校正的一整套解决方法和流程,达到初步解决实际工程问题的能力。

素质目标:除专业知识学习外,课程更加关注对学生高尚品德和优良品质的培养,着力培养学生崇高的爱国情怀、严谨的科学精神、良好的工程职业道德以及高尚的个人品质等优秀素养。以达到“铸根培魂、立德树人”的素质教育目标。

二 教学环境与教学设计

(一) 教学环境

由于机械工程控制基础的课程知识体系及知识架构都是从理论分析引申而出的,课程内容具有抽象晦涩、理论性强和难学难懂的特点,且学生基本来自贵州省各地州,受限于区域教育特点、除个别学生外,大部分学生普遍基础相对偏弱,自主学习能力不是很强,学习行为还是偏重依赖教师引导,加之我院的机械工程控制基础目前课程建设实际情况,现阶段还是采取了以线下课程为定位,因此,课堂教室便是我们最主要的教学阵地,课程重要的理论知识都集中在课堂上进行传授,以达到准确、高效。同时,为有效帮助学生理解所学知识,重点依托实验平台将课程中抽象的理论知识进行仿真和模拟,达到可视可操作化,最终实现理论知识的实践转化和巩固以及锻炼学生初步动手解决问题的能力。此外在学习过程中,教师有意识地引导学生进行自主学习,学生可依托学校图书馆以及国家精品课,MOOC网、网易公开课等网络资源进行课外学习辅助,同时为解决大班教学中学生人数众多难以一一顾及的难题,借助了例如钉钉、雨课堂、学习通等APP进行教学辅助,有效提高课程的过程管理和效率,畅通了学习交流渠道,形成了良好的监测与反馈。通过有效利用以上教学环境,将学习从课内向课外延伸,将理论与实践相联系,将过程和结果并重。

(二) 教学设计

在教学设计中,将课前、课中及课后的学习整合为一体。课前将教案PPT等材料以及辅助资源通过钉钉等分发和推送给学生,要求学生进行预习,根据自身学情查漏补缺,从而促使学生带着想法和问题来到课堂;课中教师会积极传授和引导学生进行课程目标学习,从而使学生获取新知进而解惑;课后还要安排一定的复习任务让学生去消化和体会,进而将知识掌握于心。

具体教学中,为启发和引导学生的求知欲和学习热情,采取以问题为导向、适当的情景为铺垫,通过教师对知识体系的梳理,进而引导学生进行适当讨论和应用,并给予点拨,最后再由教师进行总结归纳教学脉络。例如,在系统稳定性知识模块教学中,教师会采取“2W1H”(Why、What、How)的教学形式,教师会预先设置问题“Why”——系统为什么需要稳定,进而采取工程案例情景展示不稳定系统的危害,进而抛出“What”——什么样的系统才是稳定的,什么是系统的稳定性?进而引出“How”——如何才能使得系统稳定?其间教师在讲授时会穿插和引导学生进行适当的思考和讨论,实践证明这种形式可以有效地提升学生学习注意力和参与度。同时在教学中也注意引入视频资源、网络资源、先进工程软件MATLAB等信息化手段结合课程内容进行多媒介的融合教学,把先进技术和工程实际处理方法带入课堂,做到与时俱进。为激发和提高学生学习兴趣。例如引入网上无人机设计流程短视频,其视频特点是充分展示了控制理论以及Matlab的应用,在讲授校正知识模块时,引入Matlab进行分析和设计等。为充分激活学生学习能动性,着力培养学生的自主学习能力,教学中结合学情安排了一些适合的知识点作为自学内容,例如梅森公式、动态误差等。在动态误差的自学内容其中之一是要求学生举例说明动态误差与静态误差的区别,学生可以说是奇思妙想,脑洞大开,所举例子涉及到工程、社会、生活、经济等,应该说取得了很好的自主学习和知识融会贯通效果。此外,为提高课程学习的挑战度,除了传统课后作业外,还设计了课外拓展任务,课外拓展任务不是简单的课程知识的叙述和重复,而是课程知识的延续和应用,有探索型、工程问题型、理论型和应用型等,可以说是围绕着课程的重难点所展开。

基于前述本课程的特点和线下课程的属性,总的来说我们的教学方法是以教师为主导、学生为主体的探究式、问题式和自主式学习的复合型教学方法,多样化的教学方法使课堂成为学生主动学习和积极思考的课堂,从而建立起知识、能力和素质协同高效培养的课堂。新的教学形态更加强调的是学生的学习过程和学习效果。

三 教学创新

(一) “课课”有思政

本着“立德树人,育人为先”的教育理念,课程结合时代发展结合课程专业知识内容和体系共梳理了18项经典思政教育桥段,基本做到了每个章节都至少有一个思政教育的融入,贯穿整个授课期间,其间既涉及国家集体利益、大政方针,又涉及到科学精神、道德品质和个人价值素养;既涉及到生活又涉及到学习;既涉及到古代又涉及到当下;既涉及到国内又涉及到国外。可谓是将思政教育全方位多角度地结合了课程知识体系,使每次课不仅仅是学习知识、掌握技能的课堂,更是培养爱国情怀、科学精神、职业道德和健全人格的课堂。例如,介绍我国科学家钱学森所著的《工程控制论》的地位和作用时,除了强调钱学森在现代控制领域内的巨大成绩和贡献,还设计讲述了其当时著书的时代历史背景,以及为国奉献一生的事迹,从而将思政教育潜移默化地融入到课堂,以此激发学生的爱国主义热情和艰苦奋斗、执着探索的科学精神。值得一提的是在讲述本知识点时,在新中国成立70周年国庆大阅兵中出现的滑翔可变弹道式DF-17近程弹道导弹让世人惊叹不已,纷纷称赞国之强大,学生也是对之倾倒不已,这正是钱学森于上世纪中期所提出来的助推—滑翔式弹道。如此在课堂上灵活将知识体系和当下热点结合的方式,使学生对钱学森景仰不已,更是对控制论倍感兴趣,不仅激发了学生的学习热情,更是通过钱学森的事迹思政于学生,当时可以说是起到了妙不可言的效果。

(二) 全过程考核

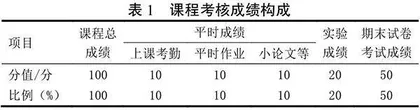

此外,还完善了课程考核评价机制,见表1和表2,使考核贯穿课程始终,从而很好地引导了学生重视学习的全过程,将过程与结果并重。

(三) 多媒介教学

同时尝试将国家精品课、MOOC网资源、公开课、网络视频、多媒体、Matlab及钉钉等资源推荐和引入课程教学,实现多媒介融合教学,例如,我们推荐东北大学国家精品课(国家线上一流课程)机械工程控制基础进行学习辅助,又如在学习拉普拉斯变换时,学生最多的疑问就是拉普拉斯变换究竟是怎么来的?为什么要用e-st对其积分?由此我们引入麻省理工学院数学系主任Arthur Mattuck的公开课18.03——微分方程中拉普拉斯变换章节推荐给学生进行学习,广博名师。再如,PID校正的分析和设计,教材中的原理讲述和工程实例设计数学化严重,许多参数手工计算十分困难,且处理过程中充斥了简化和忽略,学生理解接受和应用都很困难,为此采取先引导同学重点分析PID校正的基本原理,深入理解掌握其校正思路,然后借由Matlab将校正思路进行计算仿真实施,再让同学仔细观察对比教材例题的处理方法,要求学生倒过来讨论总结书本方法与Matlab处理方法间的异同,这样学生即掌握了PID校正知识点,又有效地将先进工程实际设计方法与理论相结合起来。实践证明采用多媒介融合的教学形式,极大地提升了课程先进性和教学效率、扩大了学习视野以及与工程实际处理方法和手段的联系,有效保障了课程教学的创新性和目标的实现。

(四) 高阶与挑战

课程教学中,充分重视学生的知识储备与实际能力,不仅安排有教材上适合的知识点(如最小相位系统模块),更是设置有教材以外的课外学习拓展任务,例如在学习系统微分方程知识模块时,要求学生课后调查TMD调谐阻尼器的原理和应用,并选择台湾101大楼的风阻尼器进行分析和说明,具有相当的挑战性;再如,要求学生查阅学习工程实际中的动刚度与静刚度知识,并说明对工程实际的影响;以及Matlab的学习与应用等让学生去主动探索和学习。应该说通过拓展任务训练,有效地引导了学生将所学知识迁移到工程实际问题的解决之中,锻炼培养了学生初步解决工程问题的思维能力,有效保障了课程知识的高阶性、与工程的结合性以及学习的挑战度。