新工科背景下我国高等教育培养模式探析

作者: 孙坤 邓海顺 来永斌 王成 王龙 李坤

摘 要:在新工科背景下,建立多学科多专业深度交叉融合的教育发展新理念是非常重要的,也是当前培养复合型拔尖创新人才的内在需求。该文通过分析高等教育的发展现状、高等教育中不同层次学生的学习情况和我国高等教育的培养模式,发现我国高等教育存在不均衡发展、层次结构有待调整、培养模式需要进一步完善等问题,并从不同的方面给出相关切实可行的做法,以满足我国当前经济社会的快速发展。

关键词:新工科;高等教育;层次结构;培养模式;发展现状

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0029-04

Abstract: In the context of new engineering, it is very important to establish a new concept of education development with multi-disciplinary and multi-professional in-depth cross-integration, and it is also the internal demand for cultivating compound top-notch innovative talents. By analyzing the development status of higher education, the learning situation of students at different levels in higher education and the training mode of higher education in China, it finds that the higher education of our country has unbalanced development, the hierarchical structure needs to be adjusted, and the training model needs to be further improved. Relevant feasible practices are put forward from different aspects to meet the current rapid economic and social development of our country in this paper.

Keywords: new engineering; higher education; hierarchical structure; training mode; development status

自从改革开放以来,我国经济发展取得了举世瞩目的成就,人民的生活水平得到了显著提升,同时我国高等教育也得到了快速发展。这是因为经济发展与高等教育之间存在着密切的联系,两者之间相互影响,又相互制约;经济发展离不开高等教育对人才的培养,高等教育的发展也始终依托经济的支撑[1]。然而,在新工科背景下,我国高等教育的培养模式却面临着新的挑战和问题,需要不断地调整以适应当前科技、文化、经济和社会发展的需要。

一 高等教育的发展现状分析

(一) 高等教育不同层次的在校生规模

目前,我国的高等教育在校生总规模逐渐扩大,根据教育部公布的最新数据显示[2]:2020年,全国各类高等教育在校生总规模达到4 183万人,比上年增加181万人,高等教育毛入学率达到54.4%,比上年提高2.8个百分点,这表明我国的高等教育已经从大众化教育阶段迈入普及化教育发展阶段。

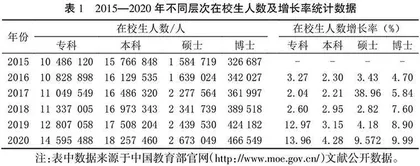

从表1中最新统计数据可知,2015年,我国专科、本科、硕士和博士的在校生人数分别约为1 048.6万、1 576.7万、158.5万和32.7万,四者在校生人数之间的比例约为0.665∶1∶0.101∶0.021(以本科在校生人数为基础数据1),硕士和博士的在校生规模占比明显比较低。经过了五年的发展与调整,到了2020年,我国专科、本科、硕士和博士的在校生人数分别约为1 459.5万、1 825.7万、267.3万和46.7万,分别增长了410.9万、249.0万、108.8万和14.0万,四者在校生人数之间的比例约为0.799∶1∶0.146∶0.026。

从以上变化的数据分析来看:硕士和博士的在校生人数虽逐渐增加,但占比仍处于比较低的水平,本专科在校生人数仍占据着主导,增长趋势比较明显,图1中不同层次在校生人数的变化趋势也能说明这一点,这是符合我国高等教育迈入普及化教育发展阶段特征的。

图2给出了六年来不同层次在校生人数增长率的变化趋势,可以看到,在2017年硕士在校生人数增长率出现了显著增加,这在一定程度上缓解了本科毕业生的就业压力;到了2019年和2020年,与本科、硕士和博士的在校生人数增长率相比,专科的增长率是最高的,这导致专科毕业生严峻的就业形势,但这也与国家提出大力培养一线专业技术人才和发展制造业是一致的。由此可见,当前我国高等教育的现状:本、专科在校生人数规模增长速度较快,硕博在校生人数增长速度较慢,这样的层次结构与把我国建设成创新型国家的发展战略是不协调的。

(二) 普通高校的教师队伍情况

根据教育部公开的最新文献数据显示[2]:2015年,全国普通高校专任教师有157.3万人;普通高校生师比17.7∶1,其中本科院校17.7∶1,高职(专科)(以下简称“高专”)院校17.8∶1。经过了五年至2020年,全国普通高校专任教师达到183.3万人,比2015年增加了26万人;普通高校生师比18.4∶1,其中本科院校17.5∶1,比2015年减小0.2,高专院校20.3∶1,比2015年增大2.5。

结合前文中高等教育不同层次的在校生规模,从六年来普通高校生师比的变化情况来看,高专院校的生师比增大的主要原因是由于专科在校生人数规模的扩大,导致了在师资配比方面的下降。

表2中最新的统计数据表明:从2015年到2019年,虽然本科院校和高专院校的专任教师人数都在增加,但从人数增长率上来看,本科院校专任教师人数增长速度逐渐超过了高专院校专任教师人数的增长速度;但到了2020年,随着国家对高专院校在政策和经费上的支持,高专院校专任教师人数增长速度反超了本科院校专任教师人数的增长速度,这表明高专院校的生师比将会逐渐减小,对学生的培养和指导也将逐渐加强。

(三) 普通高校的办学条件情况

普通高校的办学条件直接关系到学生的学习环境、学习资源和生活条件等多个方面,其中与教育质量提升紧密相关的有教学科研仪器设备、信息化设备及上网课程资源等配置情况。

从表3中的最新统计数据来看,六年来,在生均教学科研仪器设备值方面,本科院校虽增长缓慢但一直在增加,而高专院校在2019年和2020年却出现了负增长;在每百名学生拥有教学用计算机数方面,高专院校和本科院校相差不大,但在2019年和2020年都出现了负增长;在校均上网课程方面,高专院校和本科院校校均上网课程门数都在逐年增加,尤其是2020年由于受到环境的影响出现了大幅度增加,但高专院校校均上网课程门数明显低于本科院校。

以上这些数据的变化表明,在高等教育普及化的发展阶段,高专院校的基础办学条件还有待进一步加强和改善,以促进高等教育阶段各类高校资源配置的均衡发展,确保学生的培养质量。

二 高等教育不同层次学生的学习现状分析

在我国,高等学校是大学、学院、独立学院、高等职业技术大学、高等职业技术学院和高等专科学校的统称,简称高校。从学历和培养层次上讲,包括专科、本科、硕士研究生和博士研究生[3]。

针对专科层次的学生,其高考录取分数相对较低,基础文化知识相对薄弱,在学生中普遍存在自控力不强、学习动力不足、学习氛围不浓厚等问题[4],缺乏甘愿当一颗“螺丝钉”的精神。针对本科层次的学生,其在高中时有时被灌输一种“考上大学就轻松”的思想,这使一部分新生真的以为在大学里就轻松了,进而在部分学生中出现逃课、在宿舍里熬夜打游戏、严重挂科、荒废学业等现象。

针对硕士层次的研究生,其经历了本科阶段的学习,研究生一年级学生的思维大多还停留在过去的本科阶段,而实际上到了研究生阶段不再像以往“学生在教室里听,老师在前面讲”的学习模式,是实行导师指导制[5],平常除了上课以外的大多数时间都是由学生自由支配的,这使部分自主学习能力较弱的学生感觉到迷茫和无所事事,出现不知道如何学习的情况。因此,无论是在课程学习上还是在科研上,硕士生投入的主动性都需要提升和加强,也要充分发挥导师的“传道授业解惑”的传统角色和激发硕士生对学习和科研的兴趣,引导硕士生主动投入[6]。

针对博士层次的研究生,培养其科研创新能力是博士生教育的根本任务[7],具体来讲就是探究未知知识领域并产生创造性成果的能力[8]。但实际上,当前博士生延期毕业的现象非常普遍,究其原因主要还是博士生没有经过较长时间系统的学术训练和积累、自身专业基础薄弱、科研潜力不足、对专业领域的学术研究不感兴趣、从事学习和科研的主动性不够、投入研究工作的时间和精力有限等[9]。

三 新工科背景下我国高等教育的培养模式

自2017年,我国高等教育逐步推行新工科建设,提出“六卓越一拔尖”“四新”学科高校教学改革措施[10],包括卓越工程师、卓越法治、卓越新闻、卓越医生、卓越农林、卓越教师和拔尖计划,主动适应新技术、新业态、新模式、新产业的需求,推进理论创新、组织创新、管理创新和制度创新,从而推动高等教育改革由渐变到质变,实现深度交叉融合后的再创新。

高专院校是以培养高水平的应用技术型人才为目标的,整个培养过程中教师应该主动引导学生理论与实践相结合,注重实际动手能力、操作能力的培养,发扬“大国工匠”精神[11]。针对越来越多的专科在校生,应该在师资建设和办学条件方面加以倾斜,减小生师比和加大教学仪器的投入,注重教育的均衡发展,培养一大批在各行各业各领域的“操作小能手”,提升其获得感和荣誉感。

本科院校承担着本科、硕士和博士层次的培养,针对不同层次的学生应该有不同的培养目标和方案[12-13]。在本科培养方面,国家实施一流本科课程的“双万计划”[14],全面开展一流本科课程建设,树立课程建设新理念,推进课程改革创新,实施科学课程评价,严格课程管理,立起教授上课、消灭“水课”、取消“清考”等硬规矩,夯实基层教学组织,提高教师教学能力,完善以质量为导向的课程建设激励机制,形成多类型、多样化的教学内容与课程体系。同时,本科教学范式也在发生改变,比如翻转课堂的出现[15],学生从被动接受向主动学习的转变,教师从知识传授向创新实践能力提升的转变,旨在培养学生的自主学习能力、创新能力和工程应用能力。

在硕士培养方面,目前在导师指导制的培养模式下应该充分发挥导师的指导和引领作用,针对学生面临的学习上、生活上和个人成长上等各个方面的问题,导师应该及时给予解答,不仅要承担学业导师还要肩负人生导师的使命。同时,面对越来越多的硕士在校生,我们应该进行分类培养,如学术型硕士和专业型硕士[16],因类型而异、因人而异、因需求而异,以适应不同行业、不同岗位、不同层次的需求;也要注重产学研联合培养研究生模式的运用[17],实现产教融合和科教融合[18],服务于国家重大发展战略需求,培养高层次复合型人才。

在博士培养方面,面对普遍的博士延期现象,应该建立分流机制,导师要及时对自己的博士生在学术能力、创新能力和写作能力方面进行考察,对不适合继续攻读博士学位的学生进行提前分流;也要建立导师与博士生之间的沟通机制,注重导师对学生课题的引导和启发,避免学生自身的盲目性。同时,要加强对高水平博士的培养,培养其创新创造能力、科学研究能力,培养其多学科交叉融合解决问题的能力,为把我国建设成创新型国家提供人才支撑。