新时代我国高校创新创业教育模式构建路径研究

作者: 何奎 杨云皓

摘 要:在对我国高校创新创业教育的发展历史、教学模式、课程体系等文献研究的基础上,选取世界创新创业教育排名前十的顶尖商学院,从培养目标、组织模式、课程设计等方面详实介绍这些顶尖商学院的创新创业教育模式,在此研究的基础上提出我国的创新创业教育要从健全创新创业教育师资、促进课程与专业课程的深度融合等方面不断充实和完善其教育教学模式。

关键词:创新创业;教育模式;课程体系;培养目标;课程设计

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0061-05

Abstract: Based on the literature research on the development history, teaching mode and curriculum system of innovation and entrepreneurship education in Chinese universities, this study selects the top ten business schools in the world in innovation and entrepreneurship education, and introduces the innovation and entrepreneurship education mode of these top business schools in detail from the aspects of training objectives, organization mode and curriculum design. On the basis of this research, we propose that China's innovation and entrepreneurship education should constantly enrich and perfect its education and teaching mode from the aspects of improving the teachers of innovation and entrepreneurship education and promoting the deep integration of curriculum and professional curriculum.

Keywords: innovation and entrepreneurship; education mode; curriculum system; training objectives; course design

高校创新创业教育是服务于国家创新驱动发展战略、培养大学生创新精神和实践能力、促进高校毕业生更加充分更高质量就业的重要举措。党的十八大以来,国家相关部委陆续出台了一系列有关高校创新创业教育的指导性文件,努力营造“大众创业、万众创新”的氛围。创新创业教育作为高校人才培养模式的新探索,成为高等教育的重要组成部分。在我国高等教育迈入高质量发展新阶段,高校创新创业教育应该适应时代发展新趋势实现改革创新。但是也应该清楚认识到,我国高校在创新创业教育发展过程中,在一定程度上存在理念混乱、平台缺乏、制度缺失等现实问题。在新时代背景下为更深入认识高校创新创业教育的关键问题,推进高校创新创业人才培养,改革创新创业教育教学模式,提高高校学生的创新创业热情,实现高校内涵式发展,就很有研究和讨论的必要。

一 我国高校创新创业教育发展历史及现状等综述

根据麦可斯对我国2018届、2019届大学毕业生人才培养质量跟踪评价数据研究显示,我国2019届本科生毕业半年后“自主创业”的比例为2.1%,与2018届、2017届(分别为2.0%和1.2%)相比有所提高,连续三届呈现上升趋势。为了更深入地了解我国高校创新创业教育发展状况,本文从我国创新创业教育研究发展历史、发展现状、主要创新创业教育模式、创新创业教育课程和项目体系建设等方面对其研究进行述评。

(一) 我国创新创业教育的发展历史

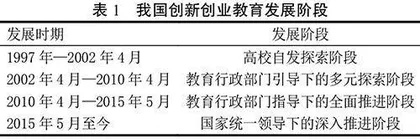

王占仁[1]运用详实的史料系统呈现了我国创新创业教育的发展历史,厘清了我国创新创业教育的历史发端,他把我国创新创业教育划分为四个发展阶段(表1)。

表1 我国创新创业教育发展阶段

教育部从2002年正式开展我国创新创业教育试点工作,确定中国人民大学等九所重点高校为创新创业教育首批试点院校,各试点院校创新创业教育培养对象有本科生,也有研究生。课程性质有必修课、公共选修课或专业选修课。大学生创新创业指导中心或团委等是高校创新创业教育的主要管理机构,有的高校还成立了专门的创新创业教育学院,如黑龙江大学。

(二) 我国高校创新创业教育教学模式

《中国高校创新创业教育发展蓝皮书》课题组(2016)[2]在对我国大学创新创业教育教学实践的基础上,总结了高校目前十余种主要的创新创业教育模式:众创空间服务、创新创业课程、互联网+创业大赛的引导、创业型大学拓展、创业学院支撑、创业教育联盟协作、互联网教育、校企合作师资培养和创业园延伸服务与国际合作等。

王焰新[3]根据创新创业教育对象的不同,他把本科生或研究生的创新创业教育模式分为聚焦式和发散式。聚焦式创新创业教育模式对有强烈创新创业意愿的学生开展专门化的创业教育,对部分具有产业化潜力的创新创业项目,提供创业辅导和创业支持。发散式创新创业教育模式认为创新创业教育是一种普及式教育,全体学生包括本科生或研究生都需要接受必要的创新创业教育。

张鹤[4]在总结国内高校创新创业教育模式弊端的基础上,结合欧美等国大学商学院的创新创业教育理念,提出了“前店后校”模式。在此创新创业教育模式中,“前店”是指企业提供实战指导、学校提供创客空间等场所、政府提供资金税收优惠等政策的一条龙服务;“后校”是指由学校提供创新创业教育的理论课堂。这种“前店后校”模式的优点在于打通了创新创业实践和理论知识学习之间的藩篱,将创新创业理论学习与实践能力培养渗透到高校人才培养的全过程,不断提高教育教学质量,实现高校内涵式发展。

马永斌等[5]概括总结了清华大学基于“大学-政府-企业”互动、合作的创新创业教育生态网模式。这种生态网模式是指大学、政府和企业为了各自的生存和发展,通过信息、人才、资金和政策等资源的充分流动组建的创新创业教育生态网。

曹明[6]、胡桃等[7]通过总结各高校的创新创业教育模式,归纳并区分了我国高校三种主要的创新创业教育模式。第一种是以中国人民大学为代表的第一课堂和第二课堂相结合的创新创业教育模式。学校开展创新创业教育专题讲座或互联网+等创新创业比赛等活动,以第一课堂做依托,鼓励学生利用专业知识和创新创业理论积极投入到社会实践中去;第二种是以北京航空航天大学为典型代表的创新创业知识和技能培养与实践相融合的模式;第三种是以清华大学为代表的模式,这种创新创业模式强调在培养大学生的创新精神和创业能力的同时,为学生提供创业所需资金和必要的技术咨询服务。

刘艳等[8]概括了吉林大学生命科学院以“学科交叉、共建共享、模块设课、分类培养、教研贯通”理念为指导的创新创业教育实践模式,该模式突出了“三个融合”为特点的创新创业型学生培养体系,“三个融合”即突出业务培养与创新创业教育、知识与能力培养、教学与产学研三个方面的高度融合。

郭涛[9]总结了西安电子科技大学近年来探索实施的五要素带动一循环创新创业教育模式。这五个要素分别是“重课程、强师资、设项目、筑基地和促保障”,而“一循环”是指五个要素在有机结合、相互促进的基础上实现的良性循环,从而实现有效培养创新创业型人才的目标。

(三) 我国创新创业教育课程体系评价

在创新创业教育课程体系建设方面,麦可斯研究表明,我国2019届本科毕业生接受母校提供的创新创业教育课程主要是能力素质培养类(25%)、实务操作类(18%)、创新研究方法类(13%)和学科前沿知识类(13%)。如上海交通大学于2010年6月成立了创新创业学院,着力构建全覆盖、多层次的创新创业教育体系。创新创业学院学员的课程修读时间为1.5年的,课程设置上分为必修的核心课程模块和选修的特色课程模块,其中核心课程主要是上海交通大学安泰学院教师讲授学生创业基本知识,包括“组织与领导力”“创业精神的塑造”“创业人物成功轨迹”“创业机会的识别”“风险资本与企业”等;而特色课程主要由上海交通大学对应专业领域的学院(电信学院、材料学院、软件学院等)的教师侧重讲授某个领域专业知识和创业的结合、相关前沿知识等。

但有些学者研究表明,我国高校的创新创业教育在课程设置等方面存在诸多问题。如肖国红等[10]指出我国大学创新创业教育存在以下几点:一是创业师资不稳定,出现创业课程临时抽调拼凑教师情况,教师专业背景多样化;二是教学内容呈现碎片化,教材选用上不符合学校专业特点及学科发展优势;三是学生学习兴趣调动不起来,创新创业项目单一和缺乏学科前沿性;四是教学案例内容空洞,创业人物介绍和创业精神塑造等案例无实质内容等。李家华等[11]从课程设置的角度指出我国创新创业教育课程设置游离于专业教育外,没有被纳入到学校的学科建设规划、人才培养目标、师生激励导向、质量评价保障体系之中。

(四) 我国创新创业教育课外实践项目评价

根据麦可斯对大学毕业生培养质量跟踪评价数据显示,在创新创业教育课外实践活动中,我国近几届本科毕业生认为对创业有帮助的活动分布,两届近一半学生都认为假期实践或课外兼职对于创业有极大帮助,认为互联网+创业大赛等模拟创业活动对创业帮助不大,占比为一成多一点。我国2019届本科毕业生在校期间参与高校的社团活动中,学生参加社团项目人数占比三成以上的是公益类项目,最低为社交联谊类。在众多社团项目中,学生满意度排名前三且占八成以上的社团项目依次是:公益类、体育户外类和表演艺术类。“社会实践类”社团的比例为16%,该比例仅高于“社交联谊类”社团。

二 欧美顶尖商学院创新创业教育模式

为了更深入研究创新创业教育模式,本研究特别选取并借鉴《金融时报》国外创新创业教育排名前十的顶尖商学院,本研究从这些顶尖商学院的创新创业教育培养目标、组织模式、课程设计、课外项目和师资队伍等方面进行详细介绍,以其对我国高校的创新创业教育给予启示。2011年,《金融时报》根据毕业生的工资水平、职业发展等标准对全球著名商学院进行排名,并按会计学、经济学、市场营销学、企业社会责任等项目对全球著名商学院进行了分类排名。《金融时报》2015年对世界创新创业教育排名前三的商学院分别是百森商学院、斯坦福大学商学院、帝国理工学院田中商学院。

(一) 欧美顶尖商学院创新创业教育培养目标

从百森商学院等十所创新创业教育排名欧美顶尖商学院的教育目标看,虽然各个学校的办学历史和规模等有差异且创业教育目标的侧重点有所不同,但都重视创新精神与创新素质的培养。如百森商学院的创新创业教育培养目标是通过理论联系实际,将学生的创新创业思想和创业项目始终与创业课程和创业实践技能有机结合起来。帝国理工学院田中商学院的创新创业教育培养目标是通过加强学校创业文化建设,向学生提供创业实践和塑造创业思想的机会。

(二) 欧美顶尖商学院创新创业教育组织模式

欧美发达国家创新创业教育起步早在二十世纪五六十年代就已经开始,各高校已经探索和形成了适合推动其发展的组织模式。从学校层面看,有学者把这些创新创业教育组织模式分成聚焦模式、辐射模式和磁铁模式三大类。聚焦模式指各大学在商学院聚焦创新创业教学活动,由商学院提供创新创业教育培训所需要的师资、课程等。辐射模式指大学在全校所有学院开展创新创业教育教学,学校顶层指导开展创新创业教育活动,所有学院依据本专业特征开展形式多样的创新创业教育课程,不同学院之间的学生可以根据自己的兴趣或爱好选择创新创业课程,可以互认学分。磁铁模式介于聚焦模式和辐射模式之间,由学校商学院牵头整合和提供各种创新创业教育资源,吸引全校范围内的、不同学院的、有着不同学科和专业背景的学生来学习创新创业方面的前沿知识和实践实训。