“新工科+大思政”视角下基础工程多元融合教学模式构建

作者: 向泽 周卫

摘 要:基础工程是土木工程专业的一门专业核心课程,该课程在教学中存在过于注重知识传授,而忽略对学生创新实践及人文素养培养的问题。在新工科和“大思政”视角下,明晰课程目标定位,开展理实一体化教学设计,建立案例教学库,增加实践教学环节,构建适用于课程思政改革的新工科多元融合式教学模式,实现知识-创新-人文的有机融合。

关键词:新工科;思政教育;多元融合;理实一体;教学评价

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0116-04

Abstract: Foundation Engineering is a professional core course of civil engineering, the teaching of which existing the problems of too much emphasis on knowledge transmission while ignoring the cultivation of students' innovative practice and humanistic quality. Under the new engineering and "large ideological-political" perspective, the course objectives and positioning were clarified, as well as the teaching design of integration of theory and practice was developed. The teaching cases system was built and the practice teaching was added to construct a multi-integration teaching mode of new engineering suitable for curriculum ideological and political reform, realizing the organic integration of knowledge-innovation-humanities.

Keywords: new engineering; ideological-political education; multi-element integration; integration of theory and practice; teaching evaluation

当前高等院校思政教育中普遍认为“立德”是教授学生学科专业知识及价值观,新工科课程思政因人才培养定位与认知欠缺,此类问题尤为突出。该问题使得新工科课程教学向知识倾斜,而忽视了专业知识中蕴藏的价值元素,离散了价值育人-专业知识的内在关联,造成人才培养过程中的“专业知识”和“思政育人”“以文化人”与“价值追求”背驰[1]。

土木工程属于典型的传统工学类专业,当下存在改造创新的根本问题,而其中关键在于课程教学。基础工程作为土木工程的专业核心课程,在教学过程中,通常过于注重知识的传授,而忽略了对学生创新实践及人文素养的培养。

多元融合式教学以专业知识为载体,运用多种教学手段,融入课程思政、创新实践两个元素,致力于落实新时代高等院校“三全育人”方针。如何立足实际,将多元融合式教学应用于基础工程课程教学,在新工科建设中协同推进课程思政,产生“1+1>2”的效果,实现知识-创新-文化的有机融合,是高等院校土木工程学科亟须解决的一项教学改革重大课题。

一 新工科课程思政建设现状

新工科理念提出至今,高等院校修订了人才培养方案,当前高校的关键任务是培养创新型综合人才[2]。成果导向教育是国外工程教育中比较成功的教育模式,其强调提高学生核心能力,对我国新工科教育改革具有借鉴意义[3]。Sherif等[4]针对土木工程学生,开展以学生为中心的创新教学模式,并基于谈话访问获取学生评价反馈信息,据此评估教学模式效果,结果得出,新教学模式对学生创新型综合能力的提高具有显著作用。土木专业作为传统工科专业的代表,面对快速发展的技术和行业需求,尤其需要改革创新,优化教学内容,探索和实践新的教学模式,以培养适应时代需求的专业人才[5]。土木专业学生的培养要加大创新实践环节的融入,以满足现代化工程人才的质量标准。

目前高等院校在专业课课程思政建设中取得了一定成果,形成了各类专业课课程思政标杆[6]。在新工科背景下,林健等[7]基于普渡大学的教学创新实践研究表明:专业课程的教学目标不仅要包含专业基本知识学习和技能训练,还需要深挖专业知识中蕴藏的思政因子,培养学生工匠精神等综合素养。需要指出,目前土木专业通过创新工程教育理念来提升学生的科技创新和创造能力,往往忽视了学生综合素质的培养,特别是人文情怀的塑造。Kirillova等[8]调查了俄罗斯下哥罗德国立师范大学的教学评价活动并指出:由于教育空间现代化是一个艰难而漫长的过程,高校必须不断寻找新方式来评估教学效果。多元融合式教学模式运用多种教学手段,匹配相应教学内容,对各项基本素质开展高效训练,提升学生综合能力[9]。

基于新工科建设目标,对土木专业新工科课程思政教学模式开展系统构建,特别是如基础工程类的专业核心课程,使新工科背景下的专业课程和思政建设同频共振、协同发展,促进知识学习、能力训练与价值培养有机融合,为培养具有时代内涵和中国特色的新工科土木工程创新型人才奠定基础。

二 多元融合式教学构思

新工科,“新”为方向,“工科”为根本。新工科发展不是简单地新增专业课程或学科,而是立足地方应用型高等院校办学宗旨,科学跟随形势发展,开展多学科、多专业的交叉融合,促进创新型卓越工程师的培养。为培养兼有专业知识、创新能力与人文素养的综合型人才,工科类专业学习应以课程思政为导向,科学融入思政因子,在专业课程中发挥思政教育的育人作用,训练认识事物基本发展规律和判断事物发展方向的能力,并能提出改造和应对措施。上述特质与新工科内涵和特点趋于一致,在教学过程中,多元融合是以专业知识作为载体,采用案例式教学、实践教学及自主学习等多种教学手段,科学融入创新思维及思政元素,提升学生综合能力。

(一) 目标定位

基础工程作为土木工程的专业核心课程,师生均过于注重知识的讲授与学习,在一定程度上阻碍了思政元素在课程教学中的融入。基础工程以力学作为基础,很多工程设计理论及施工技术已趋于成熟,不利于训练学生的创新思维,阻碍了新工科学生创新实践能力的培养。在人才培养方面,构造多样-个性化的基础工程多元融合式教学模式,让学生感知学科前沿发展,紧跟新经济和新产业下的土木专业行业需求,培养具有创新实践、跨学科-专业融合、家国情怀及团队协作等的高素质综合型土木工程师。在课程建设方面,形成高质量基础工程多元融合式教学模式,为新工科课程思政和工程教育专业认证的教学改革起到示范作用。

(二) 总体框架

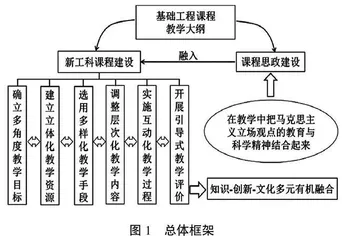

为贯彻落实教育部《关于开展新工科研究与实践的通知》及《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,根据基础工程课程教学大纲,结合新工科课程思政德育功能,构建基础工程新工科课程思政多元融合式教学模式的总体框架如图1所示。通过确立多角度的课程教学目标,引入基础工程新工艺新方法,立体化教学资源,增加实践环节,丰富教学内容,并运用多种教学手段,建立科学的课程评价体系,实现知识-创新-文化等多元有机融合。

(三) 具体构思

基础工程的多元融合教学模式旨在科学融入思政因子,统一专业知识、能力训练与人文价值,且能培养学生团队协作精神、创新实践能力,以及工匠精神等综合素质,便于应用型大学实现跨学科融合,是推动新工科与课程思政协同发展的新型教学模式。在具体构建中,将按照如图2所示的“理论梳理—资源开发—教学实践—持续改进”的思路展开,具体如下。

理论梳理:深入剖析新工科和课程思政的内涵,探索将创新实践及思政因子融入土木工程专业知识的科学途径,修订基础工程课程教学大纲。

资源开发:提出基础工程新工科课程思政建设的核心专题,提出资源开发流程,设计、开发课程教学资源包,并及时更新教学内容。挖掘思政元素,科学融入基础工程课程教学设计,并将土木工程学科资源融入教学素材库,引入学科前沿先进方法,及时更新教学内容,增加跨学科跨专业交流及创新实践环节,提高学生认知批判能力、创新实践能力及团队协作意识。

教学实践:在核心专题中选取部分内容进行教学实践,探讨优缺点、可行性。

持续改进:反思教学过程的优势及不足,持续优化改进,形成高质量基础工程新工科课程思政的多元融合教学模式。调整评价体系,根据基础工程课程评价中的成绩效应,科学调整课程教学评价标准,调动学生积极性,增强师生间的互动环节,科学训练学生自主学习能力和创新思维。

三 理实一体教学设计与实施

理实一体教学基于理论与实践结合,突破了理论课、实验课及实践课的壁垒,使得课程理论学习与创新实践有机融合,便于直观与抽象地学习知识,着重训练学生的实际操作能力,可以激发学生学习的兴趣,增强自主学习和探索的意识[10]。基础工程课程的理论与实践性极高,图3给出了该课程的理实一体化教学设计,主要包含教学目标、教学内容、教学方法及教学评价四个方面。

(一) 教学目标

在新工科理念的驱动下,基础工程的教学目标之一是培养学生解决复杂工程问题的能力,同时还要树立正确的价值观,将这种能力用于国家的建设和社会服务。基于理实一体化教学理念,从课程思政在基础工程课程教学实际出发,解决新工科创新实践与课程思政协同发展的科学问题,形成适用于课程思政改革的新工科多元融合式教学模式,提高教学效率,实现知识-创新-人文有机融合。

(二) 理实一体教学内容

教学内容的安排应以教学目标为导向,基础工程多元融合式教学内容包含理论、实验及课程综合设计教学,为理论与实践的综合设计,有利于培养学生的高阶思维,培养解决复杂问题的能力。在理论教学方面,包含基础及地基的定义、常见的基础工程问题、地基处理方法和各类基础工程的设计与施工方法,如浅基础、桩基础及沉井基础等;在实验教学环节,注重实用性和可操作性,强调学生的动手实践能力,如开展地基承载力的浅层平板荷载试验、桩基检验动测法等,让学生能接触到基础工程领域目前常用的检测方法及先进的建造技术;在课程设计环节,在于拓展学生的创新思维,如将超高性能混凝土(UHPC)应用于桩基础的设计,并与传统材料的桩基础设计进行比较。理论知识应服从实践教学的需要,要求理论浅显易懂,简洁明了,实用性强。

立足基础工程课程教学大纲,基于理论与实践相结合的理念,根据教师实际生产与科研等项目,选取典型工程案例,重构教学内容,形成教学素材案例库。案例的选取极为关键,一方面需要考虑新工科创新意识与工匠精神的培养,另一方面还要能够体现社会主义核心价值观,帮助学生树立正确的价值观,实现新工科与课程思政的协同育人效应。

(三) 教学方法

教学方法是实现教学目标的关键,基础工程多元融合式教学模式采用多样化教学方法。对教学内容配以典型的工程案例,科学融入思政元素,并以互动研讨的形式开展教学,培养学生的创新意识及工匠精神;同时以问题导向法,分组解决问题,引导学生积极思考,开拓思维,培养协作精神。对于内容较多的章节,可采用翻转课堂的形式,借助课堂以外的时间,培养学生主动学习和探索的能力,形成基础工程课程线上线下混合式教学模式。翻转课堂能实现课堂与课后时间的有效衔接,给学生安排项目任务,学生自由组合成团队,基于线上网络资源进行项目调研。在翻转课堂的模式下,学生可以有效利用碎片化的学习时间,完成课堂以外的教学任务,既培养了学生自主学习的能力、挖掘了潜能,也充实了课余生活,特别是新冠病毒感染疫情期间,还可以利用“云课堂”的线上教学直播实现课程学习的目的。