理论力学课堂教学效果调查与改进

作者: 葛俊 侯文慧 刘莉 孙燕 秦宽

摘 要:课堂教学对于理论力学这样较为系统且需要学生具备一定数理基础的专业基础类理论课程来说,一直被广泛采用且普遍被认为是最为有效的教学方式和教学手段。为提升理论力学教学效果,改善目前存在学生学习意愿、动力不足的问题,该文特在安徽农业大学工学院机械类教学班级中开展以学生视角出发对于课堂教学模式的态度和感受的问卷调查,分析学生对于课程学习过程的看法与理解,试图以此为基础,提出相应的优化教学效果解决方案。调查结果表明,教师需要在课程开始学习前,更加明确地让学生了解本课程的重要性和基础性;课程教学过程中,要进一步提升学生的可参与度,提升学生本身的学习能动性;教学辅助手段上,需要将难点、重点以在线资源的形式,让学生在适宜时长的在线课程中可重复地学习。

关键词:理论力学;课堂教学;教学改革;调查研究;改进效果

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)24-0149-04

Abstract: Classroom teaching has been widely used and generally regarded as the most effective teaching method and teaching means for professional basic theoretical courses such as Theoretical Mechanics, which is more systematic and requires students to have a certain mathematical foundation. In order to improve the teaching effect of Theoretical Mechanics and improve the current problem of students' lack of learning willingness and motivation, the Venter conducted a questionnaire survey on the attitude and feeling of classroom teaching mode from the perspective of students in the mechanical teaching class of the engineering School of Anhui Agricultural university, and analyzed students' views and understanding of the course learning process, trying to take this as a basis. The corresponding solution to optimize the teaching effect is put forward. The survey results show that teachers need to make students understand the importance and foundation of the course more clearly before the course begins. In the course teaching process, it is necessary to further enhance students' participation and enhance their own learning initiative; In terms of teaching AIDS, it is necessary to put the difficult points and key points in the form of online resources, so that students can learn repeatedly in online courses of appropriate length.

Keywords: Theoretical Mechanics; classroom teaching; teaching reform; investigation and research; improvement effect

对于工科类专业本科学生而言,理论力学是重要的专业基础类课程,课程内容以已知的经验规律——牛顿和伽利略总结的基本定律为基础,采用逻辑演绎的方法将数学、物理中有关的基础理论进一步综合提高,推导出力学世界应有的各种性质,用来解决工程实际问题而形成的独立的、严谨的、完整的理论体系,作为基础类课程知识,主要目的是培养学生的理性逻辑思维能力[1-2]。近年来,随着互联网和信息技术的发展与普及,各种在线课程成为了高校教师教学活动的有效载体,对高校教育教学产生了重大影响[3-5]。尽管如此,对于理论力学教学来说,课堂教学形式仍然作为主要的和核心的教学手段应用于本课程的教学活动当中[6-8]。本文调研数据主要在本校2021—2022学年第一学期进行的理论力学授课班级中开展,包括2021级机械设计制造及其自动化专业(后文均简称为机制专业)1~4班和2021级车辆工程专业(后文均简称为车辆专业)1~3班,本文所指教师1教学班级为机制专业1、2班,教师2教学班级为机制专业3、4班,教师3教学班级为车辆专业1~3班。

一 课堂教学的必要性和基本状况

(一) 课堂教学的必要性

教学实践表明,提高课堂教学质量是提高教育质量的关键[9]。理论力学包含定理推导、公式推导、例题讲解时比较难的数理内容,整个课程不仅理论严密、系统完整、逻辑性强,而且高度概括、抽象难懂。课程核心目标是希望学生通过课程的学习,可以运用基本概念和基本理论,具备较强的分析和解决实际问题的能力。具体来说,应用本课程的理论和方法解决一些工程实际问题,培养学生抽象化能力,包括建立力学模型,进行数学描述和运用力学理论求解工程实际问题的理论化模型;培养其独立分析问题、解决问题的能力;培养学生的逻辑思维能力,包括推理分析、判断等;培养学生的自学能力,文字和图形曲线表达能力及数学运算能力;根据所掌握的课本知识,针对给定的工程问题提出解决方案,独立完成设计计算的全过程,并满足所提出的设计指标和制约条件,对自己的设计合理性进行分析。由于各章节的联系特别紧密、层层递进,如果前边内容掌握不透,则将直接影响学生对后续课程内容的理解与学习的效果。不仅如此,由于学生个体情况不同,“因材施教”的前提是必须要对学生学习状况也就是所谓的学情动态进行综合的判断[10-11]。综上所述可知,如果不是通过“面对面”的课堂教学,教师很难把握学生具体的学习状态与各个体之间存在的差异,难以达到想要的教学效果与课程目标。

(二) 课堂教学的基本情况

现在本校工科类本科的理论力学课程学分为3.5学分,学时数为56学时,各班教学均采用以课堂教学为主、线上教学(超星学习通)进行辅助的混合教学方式。通过之前的教学实践,笔者了解到很多学生认为理论力学课程是纯理论的,尤其是其教学过程中常常让学生们联想到“公式”“推导”“抽象”和“深奥”等概念,令其畏而远之。由此,各级学生之间交流、传导,导致了很多学生从课程学习一开始就产生了畏难情绪,丧失了学习信心,丢失了课程兴趣,甚至于部分学生进而慢慢地产生了一些抵触情绪。与此同时,雪上加霜的情况是,由于社会和教学形态的发展,各课程的学时数均出现了减少的情况。由于课时所限,因此不论在哪种教学形式中,教学活动基本上都是以教师的“讲”为主,学生完成“听”“练”和“考”三个环节的任务,学生学习能动性、主动性基本得不到重视与体现,学习过程中存在的问题也不能得到及时的解决,只会越积越多。综合来看,诸多因素导致很多学生在学习过程中感到课程内容深奥,理论晦涩难懂,掌握和理解起来十分吃力,最终可能导致学生学习态度冷淡,甚至放弃课程学习。以本校2019级车辆工程专业为例,学生总人数为123人,综合考察之后最终不及格率高达25.2%。课堂教学的改革,必须要从学生的视角出发,以学生主观感受和教师教学效果感受相结合,综合提出相应的教学改革方案,这样才能提升学生学习的兴趣和能力,促进综合考察结果的改善。

二 基本状况调查与结果分析

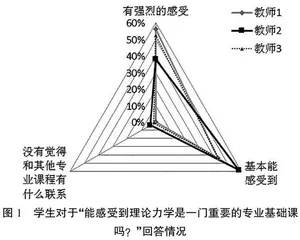

本次课堂教学学生主观感受与态度问卷调查采用匿名问卷形式,主要范围在本校工学院机械类专业中进行,包含机制专业1、2班(教师1),机制专业3、4班(教师2)及车辆专业1~3班(教师3),分别获得有效问卷32、50、84份。首先,我们来了解学生们对于课程基本性质的了解与感受如何。

问卷调查开展于学期末,按照常理和课程学习的一般逻辑,学生们此时应该可以感受到理论力学作为承上启下的专业基础课的基本性质及重要性。具体调查结果如图1所示,由图1可知,教师1和教师3所授班级情况基本一致,回答“有强烈的感受”和“基本能感受到”比例约为6∶4。而教师2情况则不同,“有强烈的感受”的同学占比为38%,“基本能感受到”的同学占比为58%,这两项情况与教师1、3所授班级的情况正好相反。教师2所授班级与另外两名教师授课班情况最为不同的是“没有觉得和其他专业课程有什么联系”的回答,相比于其他两名教师所授班级无人有此感受的情况,教师2所授班级有4%的同学有此感受,这一点上来说,并不是一个好的迹象,因为学生对于专业课程应该是基本了解的状况,而这一结果却说明个别同学由于理论力学课程掌握程度有限,极有可能存在后续学习基础不牢的问题。

目前采用的是课堂教学为主、线上资源学习为辅的形式开展教学活动,学生对于该教学方式是否接受呢?(图2),问卷选项中实际包含“讨厌该方式”一项,但三名教师所授班级均未有学生选择该项,说明学生对于该教学方式是一种普遍接受的状态,但是具体接受程度还是体现出一定的差异性。“无感”的学生在三名教师所授班级均占较少人数比例,在6%以下;“非常喜欢”的人数比例则基本都保持在25%左右,这一比例对于一门基础理论课程来说,已经是非常理想的结果,说明教师在以后的教学中注重发现、留意和鼓励这一部分同学,利用他们的学习态度、兴趣和热情带动整个班级的学习氛围;相较于前两项各班较为一致的比例,“能接受”和“喜欢”的比例在三名教师所授班级中呈现出明显差异性,其中“能接受”这一选项“教师2”的班级表现较为突出,达到40%,而其他两名教师的班级均处于28%左右,而“喜欢”这一选项结果显示,“教师1”的教学班级超过40%,“教师2”的教学班级为30%,“教师3”的教学班级达到了37.5%。根据本次调查结果,虽然班级、专业、年级不同的学生对于教学方式的可接受性表现出一定的差异,但总体上来说,目前的课堂授课+网络资源辅助的混合教学方式还是可以被同学们普遍接受的。

课堂教学中,良好的教学互动不仅可以很好地调节课堂氛围,也能让授课教师更加直观地了解学生的掌握程度和个体差异,有鉴于此,本次问卷特设了一项调查“如果老师提问你认为自己知道答案,你在课堂上的态度是?”选项如图3中纵坐标各项所示,调查结果如图3所示。从结果可以看出,“没有遇到过这种情况,不好回答”“坐在椅子上大声地说出答案”和“举手回答”三项均占比较小,说明主动回答问题的同学只占班级极少一部分同学,这种情况可能与学生长期养成的被动接受知识传授模式有关。相较于这几项,多数同学要么选择“沉默”,要么选择“小声回答”,这样的情况说明我们作为教师需要进一步激活学生的学习主动性,提供一些对学生来说感兴趣的小奖励,在课程开始时就需要提升学生的参与度,从而让学生养成互动交流的习惯和活泼的课堂氛围。

学生教室位置的选择能很好地反映学生在课程开始之前对于课程的学习态度,对此,我们也对学生座位选择的偏好展开调查,调查结果如图4所示。A—I为教室分割区域的代号,教室被两条过道划分成左中右三列,同时前后方向被等分成三行,从前往后,由左至右,分别从A标记至I,允许复选。调查结果显示,与教师上课的直观感受保持一致,大部分同学选择的位置位于教室中部,且三名教师的教学班均显示选择E部分(正中央位置)达到25%左右,教师1、教师2与教师3所授教学班选择中间部分(D、E、F三部分)的比例分别达到50.91%,61.63%,69.93%。三名教师所授班级中,坐在后排(G、H、I三部分)学生比例最多的为教师1所授教学班,达到30.91%;坐在前排(A、B、C三部分)各教学班学生比例相当,最少的是教师2所授班级为16.28%。从调查结果可以看出,对于座位选择的结果反映出学生对于课程学习态度积极性一般,但也有少部分同学保持兴趣和积极性。与此同时,从调查中反映出的座位选择较为折中的结果,表现出多数同学能够感受到本课程的重要性。