新工科背景下民族院校机械设计制造及其自动化专业课程体系的构建与实施

作者: 李东明 赵奎鹏 邵强 王枫 胡红英

摘 要:该文围绕机械设计制造及其自动化专业的特点、培养目标,分析新工科背景下机械专业对人才培养的要求,重构机械专业课程体系,通过项目式创新课、工作室制度、过程考核改革等有效方法和手段,提高学生综合运用所学知识解决实际问题和创新实践能力,实现理论教学和工程实践的有机结合,完成机械设计制造及其自动化专业实用型、复合型高级人才培养的目标要求,取得良好效果。

关键词:新工科;课程体系;实践平台;实践创新;机械设计制造及其自动化

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)25-0017-04

Abstract: This paper focuses on the characteristics and training objectives of mechanical design and manufacture and automation specialty, analyzes the requirements of mechanical specialty for personnel training under the background of new engineering, reconstructs the mechanical professional curriculum system. Through the project type innovation course, studio system and process assessment reform and other effective methods and means, we improve students' ability to comprehensively apply the knowledge they have learned to solve practical problems and their own innovative practice, realize the organic combination of theoretical teaching and engineering practice, complete the target requirements for the training of practical and compound senior talents in mechanical design, manufacturing and automation, and achieve good results.

Keywords: new engineering; curriculum system; practice platform; innovation in practice; mechanical design, manufacturing and automation

当今时代正处于技术革新的历史阶段,德国在2011年汉诺威工业博览会上首次提出“工业4.0”的概念,开启了人类第四次科技革命[1]。为应对新一轮科技革命和适应国家战略发展需求,我国提出了“中国制造2025”的发展战略,高等教育面临新的革新,新工科已经成为新兴工科专业和对传统工科专业升级改造的重要理念[2-3]。

对以培养应用型人才为目标的民族院校而言,如何在新工科背景下结合民族院校学生特点,解析并重构现有传统的机械设计制造及其自动化专业的培养方案,针对过去传统教学中出现的问题提出有效的新举措,完善“经学致用”创新人才培养模式,造就一大批引领未来技术与产业发展的卓越工程科技人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力支持和人才保障,具有重要战略意义。

一 新工科背景下机械设计制造及其自动化专业对人才培养的要求

未来几十年,新一轮科技革命和产业变革将对人才培养提出了新的要求,人才培养成为我国追求科技革命和技术创新,实现产业升级,增强国家综合实力的重要保障。为适应新技术、新产业、新经济发展需求,自2017年2月和4月,教育部在复旦大学和天津大学分别召开了综合性高校和工科优势高校的新工科建设研讨会,提出了新工科建设的“复旦共识”和“天大行动”。新工科建设包括两个含义,一是针对新兴产业,国内大学开设新专业,核心是以大数据、云计算、网络空间安全、人工智能和物联网等为代表的互联网与工业智能类专业。另一方面指传统工科专业的升级改造。相对于传统的工科人才,未来新兴产业和新经济需要培养具有创新创业意识、工程实践能力强、具备国际竞争力和跨界整合能力的高素质复合型新工科人才。

二 机械设计制造及其自动化专业人才培养存在的主要问题

(一) 传统课程体系存在的问题

传统工科院校机械设计制造及其自动化专业课程体系经过多年的建设和发展,一般是基于平台+模块的模式,即传统的公共基础课、学科基础课、专业课三大平台;模块化课程组主要指专业课和专业选修课,再辅助开设课程实验和实践模块。过去几十年,大连民族大学(以下简称“我校”)教学培养方案经过多轮的反复修订,一直沿用这种传统的培养模式,从我校及同类院校调研发现,开设的课程、教学内容等都较为相似,缺少特色;教学过程中,学生普遍缺乏学习兴趣,对标新工科背景下学生工程实践能力、创新能力、数字化设计制造能力和研究报告的撰写能力等,缺乏明确可行的举措和方案,没有形成系统可行的措施。尤其是传统的机械设计制造及其自动化专业课程体系,缺乏智能制造、数字化设计制造、信息物联网等相关知识体系的结合。

(二) 课程考核存在的问题

近几年,基于OBE理念的工程教育专业认证正在兴起,其理念打破传统、单纯的应试教育,强调过程管理,但是容易陷入达成度的数据游戏。目前来看,离真正有效过程管理还有一定的差距,比如过程考核成绩普遍比较好,期末考试试卷成绩却比较差,是学生不重视期末考试了,还是过程存在问题?这些现实需要进一步思考。过程考核不是概念,不是形式,要深入探讨如何进行有效的过程考核,课程教学如何体现产出成果。真正改变学生学风,真正提高学生学习效果,必须建立有效的考核和监督制度。

(三) 创新能力培养过程中存在的问题

我校一直以培养应用型工程技术人才为目标,重视实验和实践教学,强化工程实践和创新能力培养,但是在实际培养过程中, 实验课程是对某一知识点的验证, 很多高校都是把设计型或综合型实验课归纳为创新能力培养,这是远远不够的。需要注重课程群,建立课程群的综合实验,甚至综合应用所学知识,完成一个独立产品的设计制造。因此,无论从课程设置还是实践环节都需要对传统的模式进行革新,以适应新工科背景下人才培养需求。

(四) 工程实践和报告撰写能力存在的问题

目前,生产实习大多是在工厂生产车间进行,尽管不断扩大和校外工厂之间的合作,但是实际实习过程如同参观,实习效果大打折扣,这是各大高校存在的普遍问题,为提高学生工程实践效果,这一问题亟待解决。

多年的教学经验,让我们深有体会。学生写作能力低下,写作逻辑性差,表达不准确。学校缺乏对学生查询资料、设计方案、制作产品、撰写报告及制作ppt汇报成果等过程的培训,学生撰写汇报综合素质培养欠缺。新工科背景下,必须提高学生综合能力,适应新经济新产业社会发展对人才培养的需求。

三 新工科背景下机械设计制造及其自动化专业人才培养理念

新工科背景下人才培养理念是指导我校完善机械专业课程体系和人才培养重要指导思想。培养什么样的人才,这是首先需要回答的问题,在此基础上才能更好地构建新培养方案,有效达到建设目标。面向当前所需和未来产业发展,急需培养具有创新创业意识、数字化思维和跨界整合能力的新工科人才。根据市场企业人才需求调研和我校实际情况,提出培养具有工程实践和创新能力的T字型知识结构的工程技术人才,T字型中的横代表学生的基础知识体系,包括通识教育、学科基础教育、专业基础教育、思想政治教育及人文素养等综合素质和能力,解决复杂问题的综合素质,这一横决定了一个人能够走多远、能够走多久。T中的竖主要包括某一专业方向、某一专业领域的理论、实践、创新能力和计算机能力,决定了一个人在自己擅长的领域能够走多深。只有建立完整对应的培养方案,采取可行的实施方案,最终才能培养出满足新技术要求的专业技术人才。

四 新工科背景下机械设计制造及其自动化专业课程体系的构建

(一) 民族院校机械人才培养的特点

我校位于东部沿海城市,60%生源来自全国各少数民族地区,各民族学生对专业学习兴趣各不相同,学生基础参差不齐,尤其数学、物理、力学等基础课程是机械设计制造及其自动化专业的学科理论基础,这给正常的专业教学带来困难。按照传统课程体系和课堂授课方式,包括课堂讲授、作业、实验和考试模式等,只有部分学生达到教学要求,整体教学效果一般。因此,必须重视学生基础理论知识讲解,增加实训项目,强化实践教学,在实践中提高学生对专业的学习兴趣,并在实践中培养学生工程意识和创新思维。基础学科可以采取分层教学,包括专业课,尤其是专业实践和创新课采取小组模式,每组不超过三人,以细化分组代替分层,加大老师针对性辅导工作,对全面提升学生基本能力,培养符合社会需求的高精专复合型机械工程技术人才,取得良好的效果。

(二) 机械专业课程体系构建的原则

我校机械设计制造及其自动化专业作为辽宁省工程人才培养模式改革试点专业,辽宁省一流学科重点建设单位,旨在培养满足现代工业机械装备自动化社会发展需求,具备机械设计、机械制造、机械自动化相应的、扎实的基础理论知识和应用能力,具有良好的职业道德和较高的社会责任感,具备较强的创新能力、较好的工程实际应用能力的各民族高级应用型人才。根据培养目标要求,在新一轮课程体系建设过程中,提出强基础、重实践、求创新原则,培养方案中理论课程体系的构建、实践教学平台建设和创新思维的培养体现上述三原则。

(三) 机械专业理论课程体系的构建

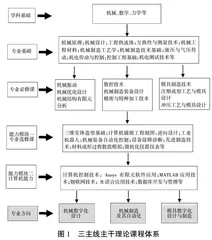

以我校机械设计制造及其自动化专业课程体系的建设与改革研究为契机,进行专业课程体系建设,以培养专业技能为目标设置课程体系,按照学期任务和具体课程进行模块化分割,突出课程设置的横向和纵向内在逻辑关系[4-5]。

在课程体系研究与建设过程中,凝练出我校机械专业的学生培养方向是机械数字化设计、机械制造及其自动化、模具数字化设计与制造三个专业方向,围绕这三条主线实现纵向递进来设置课程。所有相关课程按照学科基础课程、专业基础课程、专业课程、专业能力模块、计算机应用能力模块和相应的实践训练等进行横向模块化,最终使课程体系成为能够横向和纵向相互交叉支撑的机械专业课程体系,如图1所示。重点重设了专业基础课程,对课程的学时学分进行了调整,增加了工程热流体等基础课程,对原有专业选修课进行修订,改成能力模块一和能力模块二,能力模块一强化专业能力的深入学习,能力模块二提高学生计算机应用能力。学生可以根据自己的兴趣和爱好,在能力扩展和计算机应用方面,选择自己感兴趣的发展方向,在对课程设置进行调整同时,根据培养目标和课程体系的要求,对课程设置和课程教学内容的合理性问题进行进一步研究。对课程的设置、设置学期、设置顺序、课程性质、考核方式、学时学分和主要讲授内容等进行调整,针对每一个专业方向,注重课程体系的完整性和课程之间的交叉与联系、优化课程设置的内容、凝练课程在整个体系中的担当与作用等。