“双一流”学科建设背景下荒漠化监测课程教学改革探论

作者: 党晓宏 蒙仲举 高永 左合君 黄露希 闫宇

摘 要:一流本科教育是“双一流”建设的核心任务和重要基础。荒漠化监测作为水土保持与荒漠化防治专业的专业课程,具有较强的综合性、实践性和应用性。结合“双一流”学科建设与社会人才需求,针对内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治专业荒漠化监测课程教学中重理论轻实践、授课方式陈旧、课程考核方式单一以及课程教学评估维度单一等问题,提出丰富教学方式,加强前沿知识的渗透;以实际社会需求为导向,科学设置实践教学;改进课程考核指标,综合评定学生成绩以及增加教学评估维度,加强师生交流等具体教学改革措施和方法。教学实践证明,上述教学改革措施的实施提高了荒漠化监测课程的教学质量,增强了学生的综合素质,为学生将来从事荒漠化监测工作打下基础。

关键词:“双一流”建设;荒漠化监测;水土保持与荒漠化防治;教学改革;改革措施

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)25-0025-05

Abstract: First-class undergraduate education is the core and important foundation of the "Double First-Class" construction. As a professional course for soil and water conservation and desertification combating, Desertification Monitoring has strong comprehensiveness, practicableness, and application. Combined with the "double first-class" construction and social talent demand, aiming at the problems of Desertification Monitoring course teaching of soil and water conservation and desertification combating in Inner Mongolia Agricultural University, emphasizing theory over practice, outdated teaching methods, single course assessment method and single course teaching evaluation dimension. This paper proposes specific teaching reform measures and methods such as enriching teaching methods and strengthening the penetration of cutting-edge knowledge, setting up practical teaching scientifically based on actual social needs, improving course assessment indicators, comprehensively assessing the performance of students, increasing teaching evaluation dimensions, and strengthening teacher-student exchanges. Through teaching practice, it has been proved that the implementation of the reform measures of appeal teaching has improved the teaching quality of the Desertification Monitoring course, enhanced the comprehensive quality of students, and laid a foundation for students to engage in desertification monitoring work in the future.

Keywords: "Double First-class" construction; Desertification Monitoring; soil and water conservation and desertification combating; teaching reform; reform measures

“双一流”高校建设是我国高等教育继“211工程”和“985工程”之后实现中华民族伟大复兴的中国梦的又一国家战略[1]。“双一流”建设的关键在于培养一流人才,而本科教育是培养一流人才最为重要的基础,是大学赖以生存、发展和得到长期认同的基础,是大学展示办学质量、服务社会和履行使命的重要平台,也是最能体现学校传统和特色的地方[2]。

荒漠化监测是水土保持与荒漠化防治专业学生未来从事荒漠化监测、评价的重要专业课程,是加强荒漠化监测人才队伍建设,提升荒漠化监测工作能力的保障[3]。水土保持与荒漠化防治专业是内蒙古农业大学的优势专业,也是国家级特色专业之一,自内蒙古农业大学成立后,学校始终将水土保持与荒漠化防治专业作为标志性学科进行重点建设[4],培养出了一批批优秀的水土保持与荒漠化防治专业人才[5]。作为我国生态环境类的老牌专业,水土保持与荒漠化防治专业肩负着为全国培养防沙治沙、水土保持科技人才的责任[6]。近年来,随着国家对荒漠化防治的高度重视和工作的不断深入扩大,以及对干旱、半干旱区研究的不断深入和一些荒漠化防治工程的启动及验收,该专业人才的社会需求量逐渐增加,进一步促使内蒙古农业大学对该专业的教学不断增加。作为水土保持与荒漠化防治专业的核心课程,荒漠化监测课程的设置与变革是“双一流”建设背景下的重要研究课题之一。为提高水土保持与荒漠化防治专业学生的荒漠化监测能力,笔者针对该专业的实际情况,对荒漠化监测课程教学改革进行了探讨。

一 荒漠化监测课程教学现状分析

荒漠化监测是防治荒漠化的一项基础工作,主要通过定期、不定期的观测和调查掌握某一地区、区域或国家的荒漠化土地和沙化土地的现状、动态和控制其发展所需的信息[7]。我国是世界上荒漠化土地面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一。全国荒漠化土地总面积261.16万km2,占国土面积的27.2%(http://www.gov.cn/)。自1994年以来,国家林草业局已组织开展了6次全国荒漠化监测(http://www.forestry.gov.cn/),为国家、地方防治荒漠化和制定政策、编制和调整规划计划,保护、改良和合理利用国土资源,实现可持续发展战略提供基础资料。而监测结果的可信度和可靠度主要依赖于监测人才队伍,只有高素质的人才队伍才能获得高质量的检测结果[3,8-9]。因而,荒漠化监测课程在水土保持与荒漠化防治专业核心知识领域的地位越来越受到重视。

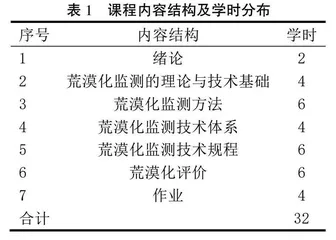

荒漠化监测是一门具有较强综合性的应用课程。该课程主要讲授荒漠化监测的地理数学基础、荒漠化监测技术规程、荒漠化监测技术体系、荒漠化地面监测方法、荒漠化遥感监测、沙尘暴监测及荒漠化评价等内容,其主要任务是系统全面深入地了解荒漠化监测所研究的范畴,直接将所学知识服务于现代林业建设。在内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治专业本科课程体系中,荒漠化监测开设于植物学、植物分类学、生态学、土壤学、流域水文学、土壤侵蚀原理、地质地貌学、气象与气候学、风沙物理学和3S技术等专业基础课之后。现行的教学计划中,荒漠化监测课程总时长为32学时(表1)。

二 荒漠化监测课程教学中存在的问题

一流本科教育的目标是通过高质量的教师教学和学生学习来实现的,该过程中教师的“教”、学生的“学”、预期的人才培养以及“教与学”的考核评价之间应该保持高度的内在一致性[10]。

(一) 课程授课形式单一

荒漠化监测是根据生产实践需要逐步发展起来的一门交叉学科,融合了生态、地理、地貌、沙漠及遥感等诸多学科基础知识与基础理论,存在大量野外观测和室内测定实验。然而,该课程仍采用以PPT讲授为主的“填鸭式”满堂灌输的课堂教学方式,课堂上常出现学生“抬头拍照片,低头抄笔记”的现象,导致老师与学生缺乏交流。其次,该课程内容抽象、理论知识较多,加之课时紧张,每堂课的知识点较多,导致学生对课堂中超负荷的信息量无法理解消化,使学生在课堂学习过程中感到枯燥和无趣,进而影响学生的个性发展。要突破传统教学课堂的限制,就要求改革课堂讲授模式,提高课堂教学质量,通过讨论式教学、翻转式教学等方式,将灌输式教学改变为主动获取知识。

(二) 实践教学薄弱

实践教学是大学教学中与理论教学相对应的教学方式,是建立在缄默知识与实践知识探讨的基础上,其最终目标是培养学生学习、实践和创新的能力[11]。内蒙古农业大学现行的教学计划中,荒漠化监测课程的学时较少,仅有32课时的理论教学时长。而荒漠化监测是一门以应用基础研究和应用研究为主的学科,不仅要求学生系统掌握荒漠化监测的基本理论与知识,而且要求熟悉掌握与荒漠化监测相关的实践技能。但由于教学实验条件及实验用地、用房的限制,教学实验室设施资源配置不完善,难以保证学生能够顺利进行集体实验,并且有些实验周期较长,导致实践教学无法顺利开展,学生缺乏实践动手的机会。这种缺乏实践教学的模式使得大多数学生对荒漠化监测工作所使用的仪器和方法知之甚少,严重影响学生对荒漠化监测措施的感性认识和教学效果。

(三) 考核方式单一

课程考核作为高等院校教学活动中一个重要环节,不仅要重视知识要点的掌握,更要突出应用能力、创新能力的评价,科学的考核制度不仅有利于教师工作得到公正合理的评价,推进教育管理制度的改革,更有利于调动学生的学习积极性,提高学生的综合素质[12]。荒漠化监测课程的授课目标是让学生能够利用所学知识对荒漠化的发展状况及治理措施的实际效益进行实时检测,从而达到更好地了解荒漠化治理成效并作出相应评价的目的。但目前,该课程的考核方式还是以学生的平时考勤、课程作业以及期末考试成绩为主,其中平时考勤和课程作业占最终成绩的30%,期末考试成绩占最终考试成绩的70%。该考核评判标准虽然也考虑到平时成绩,但未体现学生对课堂知识的反馈和课堂教学的参与程度,此外,由于课程考试方式的限制,考卷大部分以理论知识为主,对实践环节知识点的考核较少,因此多数学生还停留在考前“突击”的状态,难以真正地了解如何分析和判别荒漠化的动态变化。因此,改变考核方式,如何更好地激发学生对课程学习的激情成为本文探讨的重要问题。

(四) 教学评估体系维度单一

课堂教学评估对教师的教学活动开展发挥着重要的导向作用,是引领课堂教学改革走向的方向标和指挥棒[13-14]。作为教学活动的主体,学生直接参与并体验完整的教学内容,对教学是否达到目标的判断更为真实,对教学质量的好与坏,学生有着最为直接的发言权。但目前,教学评估指标突出的是教师的教学态度、教学内容以及教学方法等方面,忽视了学生的学习体验、收获及习得等。而且指标的表述也过于宏大或学术化,如“教师上课是否存在迟到、课上是否存在接打电话现象”“教学内容中重点、难点是否突出”以及“课程教学结构是否合理”等,导致学生难以给予正确、客观、真实的评价。因此,学生在整个教学评估中处于被动的从属地位,学生的需求、感受及权益被忽视,也导致学生在评价过程中消极应对。此外,传统的教学观念、模式及方法充斥着课堂,导致课堂教学状况不容乐观,学生课堂上玩手机、睡觉等现象非常普遍,但学生评估结果却偏离了客观实际,难以真实反映课堂教学现状。

三 荒漠化监测课程教学改革措施

人才培养的核心环节是教学过程,而教学过程主要体现在高水平的师资和课程设置。高水平的师资必须体现在教学设计、课堂教学、教学指导等方面,最终达到切实提高人才培养质量的目的[2]。