电磁波与天线课程“虚实结合”教学方法改革创新的思考

作者: 朱卫刚 薛红 曹文权

摘 要:教学方法改革与创新是提高新工科课程教学质量的有力举措。针对新工科专业课程电磁波与天线课程理论性强、公式繁杂的特点,该文着眼提高课堂教学效果,激发学生学习动力,提出 “虚实结合”的多元融合教学法。该文分析课程教学现状,探讨“虚实结合”教学方法改革与创新的途径,并对“虚实结合”的教学案例进行分析。教学实践表明,在“虚”的方面,引入Matlab和HFSS软件对抽象概念虚拟仿真,可以让电磁波的场特性形象化;在“实”的方面,采用小型化电磁场演示仪和微波试验箱,以实物形态在课堂演示,让“抽象难懂”的理论知识具体化,可有效推动学生理解和掌握电磁波从发射、传播到接收的全系统的知识,提高学生在电磁工程方面的实践创新能力,近几年学生也在国家和校级科技创新竞赛活动中取得优异的成绩。

关键词:电磁波与天线课程;虚拟仿真;小型化电磁场演示仪;虚实结合;教学方法改革与创新

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)25-0134-04

Abstract: Teaching approach reform and innovation is a significant move to improve the teaching quality. The course of Electromagnetic Waves and Antennas covers a large number of complex formulae and is highly theoretical. To improve the effectiveness of the conventional classroom teaching and stimulate the students' learning motivation, this paper explores and practices a diversified teaching method that combines both virtual simulation and real-object demonstration. With focus on the key points and difficult points in teaching, we propose to build mathematical models for abstract concepts by using the software tools Matlab and HFSS to visualize the field properties of electronica waves, which is virtual simulation. In terms of real-object demonstration, we use small electromagnetic field demonstrating instruments and microwave test boxes to visually demonstrate abstract and complicated theories in class. Our teaching practices have proved that this kind of virtual-real combination between software and hardware can effectively promote the students' understanding and command of the systematic knowledge of electromagnetic wave from emission, propagation to reception, and improve the students' practice and innovation capabilities in electromagnetic engineering. The students also have achieved excellent results in the scientific and technological innovation competitions held at the school and national levels.

Keywords: Electromagnetic Waves and Antennas course; virtual simulation; the small electromagnetic field demonstrating instrument; virtual-real combination; reform and innovation of teaching method

新工科背景下,“新工科”建设更加注重学生的创新意识和实践能力的提升[1]。改革教学方法,使课堂组织形式更加灵活,有助于改变教学过程中单向要求学生接受学习的现状,进而建立双向互动的课堂交流模式,促进学生学习方式的转变,培养学生的科学思维能力和实践能力。深化教学改革和创新教学方法是提高教学质量和培养学生实践能力的重要手段,也是全面提高人才培养质量的有力举措[2-4]。“中国制造2025”等国家战略提出了面向世界和未来的先进策略,为产业转型升级进行了全面统筹规划,也为高校教育的改革发展指出了未来发展的方向。

一 课程教学改革的基本情况

电磁波与天线课程作为陆军工程大学新工科通信工程专业的重点建设课程,是分析和研究现代电子技术领域中各类电磁问题的基础,也是通信工程专业最为重要的专业课程之一。学生通过本课程的学习能够掌握宏观电磁现象的基本定律和性质,理解电磁波从发射、传播、接收全过程的理论知识,并具备一定的电磁工程实践能力,为以后从事相关领域的科学研究和工作打下必要的理论基础。

(一) 教学面临的主要问题

近些年,随着先进教育信息技术的发展,课程教学模式产生了很大变化,MOOC、在线课程、微课、SPOC教学和智慧课堂等方式逐渐走进课堂教学,与之相匹配的教学内容和教学方法随之也进行了改革和创新,但也面临着一些新的问题,主要表现为:一是课程抽象内容和繁杂公式,学生学习兴趣低,自发学习电磁理论的内在动力不足;二是课堂教学手段单一,抽象内容难以直观呈现,仍停留在板书和理论讲解;三是实践教学中,个性化的实验项目偏少,学生动手锻炼的机会不足,不利于创新能力培养;四是软件虚拟仿真支撑偏弱,对于培养学生解决复杂工程问题所需的综合能力形成了限制。

(二) 教学目标的重新设计

电磁波与天线作为核心专业课,课程教学改革定位于实现“淘汰水课,打造金课”这一目标。针对教学内容中的抽象概念和繁杂公式,在课堂教学中,聚焦新工科建设和发展的需求,按照“强化基础理论,突出应用特色,加大信息含量,注重实践环节”的教学思路,设计教学策略,把“虚实结合”的软硬件平台应用到理论教学中,突出电磁工程实践能力培养,将理论与实际紧密结合起来,以学带“练”,以练促“学”。

(三) 教学内容的优化整合

随着院校转型,按照新的人才培养方案和课程教学要求,电磁波与天线课程需要对原有的电磁类核心课程的电磁场与波、天线与电波传播及微波技术基础的教学内容进行优化融合,并形成新的信息类专业核心课程。该课程以高等数学、大学物理、电路分析等作为先导课程,为通信原理、微波通信、卫星通信系统等专业课程提供专业基础理论,成为本科阶段最为重要的“桥梁型”课程之一,起到承上启下的作用。课程内容体系包括 “电磁场理论基础、工程基础及天线应用、前沿技术”三部分内容,涉及矢量分析、电磁场基本方程、均匀平面电磁波的反射与折射、均匀传输线基础理论和微波传输线、天线的基础知识及应用等重要内容,全面培养了学生电磁信息素养和工程实践能力。

(四) 教学方法的改革路径

新课程内容体系完整,知识模块具有相对独立性,但课程具有抽象内容多、公式推导多、实施难度大的特点,教和学两方面都面临着挑战,成为在本科阶段公认的“难教难学”的课程之一。为了破解难题,急需在教学方法的改革路径上形成突破。一是在课堂教学中,要以学生为主体,引入多种教学方法,为学生呈现电磁理论直观的表述和结果,利于学生消化和吸收;二是实践教学中,设置不同难度等级的实验项目,吸引学生积极参与;三是课后开展科技竞赛活动,推动学生积极参与校内和校外的科技创新活动,让学生有成就感,提高学生的创新实践能力。

二 课程“虚实结合”的教学方法

“虚实结合”是指针对课程中抽象的理论和概念,用软件虚拟仿真和实物演示相结合的一种实践方式[5]。课堂上如何激发学生学习动力和实现师生教学相长的良性互动,成为实现课程教学目标的关键环节。为此,在课堂上有针对性地采取灵活多样的“虚实”结合的教学方法和手段,形成了学员思维活跃、师生沟通顺畅、学习目标明确的课堂教学氛围,成为教师提高教学质量和提高课堂教学效果的有力保障。

(一) 探索多元融合教学方法

课堂教学是“教与学”的主阵地,问题牵引式、研讨式、案例式和类比式等教学方法是电磁波与天线课程教学经常采取的方法[6-7]。依据授课内容难易程度将多种教学方法相融合,引导学员由浅入深地学习抽象的电磁理论,既可以是师生之间的轻松讨论,也可以是学员之间的探讨和辩论。遇到学生不易理解的抽象内容,教师采用虚拟仿真和实物演示的方法和手段,将课程抽象概念、定理的形象具体化,有利于学生科学思维的培养和电磁工程素养的提高。此外,利用网上教学平台,将课堂上不能充分展示的教学资源在课后推送线上,利于学生自主学习课堂上不易掌握的概念,缓解课堂课时不足带来的矛盾,提高学生自主学习能力。

(二) 搭建小型实物型演示仪

在电磁波与天线课程的课堂理论教学中,抽象的教学内容遍布课程多个章节,在三尺讲台上采用实物演示仪表现抽象内容并为学生提供感性认知和直观结果,对学生当场吸收和消化重难点内容极为重要。教师应结合教学内容,因地制宜地制作小型化实物模型和辅助教学工具,搭建电磁波与天线演示平台,配备了微波技术试验箱,适时进行演示和讲解,增加教学内容的直观性和趣味性,以达到提高教学效果的目的。

(三) 软件模拟抽象模型的电磁特性

电磁波与天线课程学时长,所有教学内容都采用实物演示,将为教师实施教学带来极大困难。随着电磁仿真软件HFSS和ADS等的应用,其强大的电磁模型的辐射特性模拟和仿真功能,为学生直观理解抽象概念带来极大的便利。在天线基础知识及应用中,电磁工程应用的各种结构的天线外观和辐射特性各异,相关内容理解成为困扰学生的一大障碍。课程教学中,建模一些典型应用场景的实际天线,模拟出其三维方向图、增益和极化特性等,将计算结果形象地展示给学员,使学员有一个感性认识,激发了学生的内在学习动力。

三 课程“虚实结合”教学法应用案例

在电磁波与天线课程教学过程中,教师要在有限的时间内讲述大量抽象的概念、定理和复杂的公式推导,就必须增强授课的趣味性,想办法把抽象的概念形象化、直观化,激发学生的内在学习动力。教师可根据课程各章节教学内容难度不同,对重点内容进行分类,或者采用虚拟仿真,或者采用实物演示,亦或两者相互结合,相得益彰,以使抽象的概念变得直观易懂。

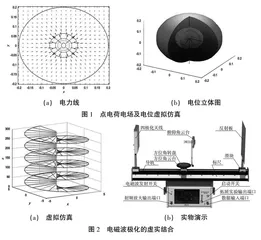

(一) 点电荷的电场与电位的虚拟仿真

在静态电磁场章节中,点电荷的电场与电位是认识电磁学的出发点,是学习时变电磁场的理论基础。在传统教学中,学生对电场和等位面缺少感性认识,往往停留在对抽象概念的理解上,对其空间的变化缺少整体认识,尤其是对电力线的变化缺乏感性认识,为此在教学中可采用体验式的教学策略予以结局。教师可以让学生安装 Matlab软件,利用该软件的虚拟仿真能力,将电荷的电力线变化和等势面形象直观地呈现给大家,提高大家的兴趣。此外,对于软件编程能力强的学生,提高实验项目等级难度,并鼓励学生给出了等势面的立体图,使得这些概念的形象直观有趣。图1是学生通过自己编程后仿真模拟的结果,其中图1(a)给出了点电荷的电力线模拟图,从中心向外发出,很好地解释了书本上的电力线发于正电荷的结论,图1(b)给出了点电荷的电位立体模拟图,形象展示了点电荷在整个空间的分布,直观形象。通过虚拟仿真,学生普遍反映,既锻炼了编程能力,也对抽象概念有了更为清晰的理解,同时也增强了学生学习的兴趣和动力。