基于学术沙龙模式的研究生非智力因素培养研究

作者: 计勇 陶艳 王寅 张洁 刘星辰

摘 要:为促进研究生非智力因素提升,团队在研究生培养过程中,结合学科建设、平台建设及团队建设等工作,着重提升研究生非智力因素兴趣、动机、情感、意志、性格,将研究生非智力因素提升及创新人才的培养完整地结合起来。该文构建研究生文化建设、研究生社团、研究生团队于一体的学术沙龙模式,先后制定研究生培养手册、研究生小组活动、学术沙龙以及研究生社团活动指南,形成学生与学生之间、学生与教师之间、学生与社会之间的立体交流通道,促进研究生非智力因素提升,为新工科背景下创新人才培养提供非智力因素的支撑。

关键词:学术沙龙;研究生培养;文化建设;社团;非智力因素

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0005-05

Abstract: In order to promote the improvement of non-intellectual factors of graduate students, in the process of graduate training, our team focuses on improving non-intellectual factors of graduate students, such as interest, motivation, emotion, will and character, in combination with discipline construction, platform construction and team construction. This study combines the promotion of non-intellectual factors of graduate students with the cultivation of innovative talents. This paper constructs the model of "academic salon" which integrates the graduate student association and the graduate student team and the cultural construction of graduate students, and makes the graduate student training manual, the graduate student group activities, the academic salon and the graduate student association activities guide. Therefore, it forms a three-dimensional communication channel between students and students, between students and teachers, and between students and society, promotes the improvement of non-intellectual factors of graduate students, and provides non-intellectual factors support for the cultivation of innovative talents under the background of new engineering.

Keywords: academic salon; graduate training; culture construction; association; non-intellectual factors

自1950年以来,韦克斯勒(David Wechsler)在《美国心理学家》上发表了一篇文章,讨论了非智力因素问题,随后关于非智力因素的科学研究正式开始[1]。在国内,非智力因素的研究起步较晚。现阶段问题大多是围绕对研究生的焦虑现状以及德育影响来探讨。非智力因素是一个心理学说上的概念,目前还没有达到统一共识。针对研究生的非智力因素研究更是屈指可数,大部分都是理论上的,很少涉及以学科为单位的研究。本研究以尊重研究生的主体地位为前提,通过激发研究生非智力因素的积极性,将积极性赋予智力,从而激发学生的主体积极性,持续鼓励研究生参与“挑战杯”、创新创业大赛、全国水利大赛等各类型创新实践活动,不仅能极大地提升学生的创新能力,取得丰硕的教学与科研成果;同时,也促使非智力因素这个学习活动的动力系统高速运转,并将兴趣直接转化为动机和行为,全面提升非智力因素在研究生教育中的重要地位。

一 研究生非智力因素培养要素

(一) 自信心的培养

每个人在崇高目标的驱动下,都会保持对知识和事物的强烈渴望,兴趣的本身也属于心理活动,具有倾向性、广度性、稳定性、有效性。心理特征的情感波动能够有效调动除本专业之外、学习之外的热情,使团队体系个人非智力的培养更加完善。在一定程度上,建立和强化自信心可以说是研究生阶段非常重要的实践,通过不断成功或进步逐渐强化而得。有了自信心,也就充满活力,面对各种挑战勇往直前。

社团组织类型丰富,活动内容充实营养。不仅可以丰富研究生单调的文化生活,还能为研究生提供广阔的选择空间与平台。通过与他人分享沟通,共享喜悦的成果,使自己能够健康平衡地发展。事实证明,个体的社交网规模越大,其异质性越强,社会资本就越丰富,则个人的满意度、归属感、自信心将增强,身心得到健全的发展。并在活动中增强人际交往能力和团队合作精神,为将来踏入社会工作夯实基础。专业化的学术沙龙、专家座谈会、研究生文化社团、文献阅读汇报等活动,使研究生在其中体会到分享成果的重要意义并进一步提高自信心。同时指导教师定期和研究生交谈,探讨科研上遇到的问题,及时鼓励,重点培养研究生对自身能力的信心。

(二) 独立性的培养

个体的独立性有利于取得创造性成果,是形成研究生的创造性人格的基础。因而有必要营造一种宽松的氛围,宽容错误,鼓励冒险,为塑造研究生的创造力提供客观的环境条件,并确保研究生的“心理安全”和“心理自由”。研究生多数相信“学术无禁区”的信条,他们经常喜欢在平等的基础上交流思想,在与教师和同学的交流中表达自己对社会问题的看法。在学术交流的同时,要保持相应的非学术交流,要善于发现问题和提出问题,才能更好地激发大脑深处的创造力。

科研课题的确立,是导师给予学生一个大体的研究方向,具体的国内外研究背景、自身实验数据的获得等,均给学生留下广泛的思考空间。学生通过自主查询相关文献获取答案,利用身边信息,工具在专业领域领先国内外期刊及网站上,查阅最新研究进展等。在团队科研活动和课程学习中表现出独立性的特点,在成员的影响下自觉且出色地完成自己的课题任务;针对专业内的科研持有强烈的好奇心和求知欲;平时努力刻苦掌握相关核心术语和学习技能,与课题组成员保持良好的学习关系,积极承担相应任务。在团队合作中,应具备恒心和毅力,面对消极的情况积极振作、坚持原则,以较强的承受力去应对科研活动压力。

(三) 情感的培养

情感是人类对客观事物态度的体验,是人们对自己需求和认知内容的特殊态度的反映,以客观的方式对待事物。丰富的情感对每个人都很重要。正如斯宾塞所说:没有绘画、雕刻、音乐、诗歌和其他自然美所产生的情感,人生就会失去其一半的美妙意义[2]。研究生的情感发展非常重要,不仅因为其会影响个人智力和创造力,还与自身人格魅力、价值观紧密联系。在研究生团队非智力因素的培养中,还应该培养其自身丰富的个性、健全的人格、积极的态度和良好的适应力。

研究生的学习阶段是单一乏味的。这就是需要研究生们对多种事物培养不一样的情感,让这些丰富的情感调节无聊的生活,并使这些愉悦的情感用于学习与研究,让自己拥有愉快的学习氛围,这可以提高团队的凝聚力和情感碰撞,同时提高学习效率。学校教育也包括人文关怀的社会教育、和谐的人际启蒙教育、人的自我认知与自我教育等。研究生文化社团体系建设也是培养情感的重要途径之一。在一定情况下,情感可以直接触发人们的行为,建立起良好的社团文化氛围。

二 基于学术沙龙模式的文化-社团-团队体系构建

(一) 研究生间文化建设

在业余时间活动中,研究生对研究领域有关的学术讲座和与未来就业有关的专业信息更感兴趣。研究生团队文化建设在研究生能力的培养方面具有一定的潜移默化的作用,良好的校园研究生文化能够促进研究生正确人生观、世界观、价值观的培养,同时研究生良好的素养促进校园文化的文明进程,还有提高综合素质、提升学术能力等方面的作用。研究生文化建设必须要吸引全员参与,制定和创建相应的激励政策,才能科学合理提高课题组成员的积极性,从而形成“人人参与,蓬勃发展”的研究生文化活动氛围[3]。

加强研究生文化建设,组织研究生学术交流、校园文体、社会实践等主题活动,丰富创新讲座、论坛、报告等研究生学术文化活动,发挥研究生的主观能动性,培养研究生群体的凝聚力和创造力。打开研究生求知思想门户,开拓学术视野之窗。以小组研究生、本科生及指导教师为主体,开展方案撰写、实验操作、学术写作、汇报技巧、PPT制作等内容交流,适当邀请团队指导教师针对汇报内容进行学术指导。同时加强研究生基层文化组织建设,增强研究生组织与管理能力,提高自我教育与服务综合素质。营造断点式、全方位、立体化的学术氛围,为兴趣、动机、情感、意志和性格的培养奠定基础,提高研究生培养质量。

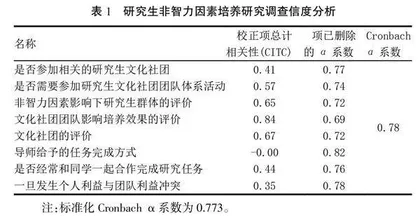

(二) 校园间社团文化建设

到目前为止,只有本学科建立的研究生“水生态文明研究会”。通过发放随机问卷调查,分析数据得到表1。本论文研究的信度系数值为0.78,研究数据信度质量可以接受。从表2调查结果可知:从研究生是否需要参加研究生文化社团团队体系活动分布上,大部分样本为“有点必要”,比例为30.00%。从对文化社团团队影响培养效果的评价方式来看,样本中有40%为“一般”;还有36.00%的样本为“比较好”。从导师给予的任务完成方式来看,样本中有超过7成的样本为“与同学共同完成”。是否经常和同学一起合作完成研究任务分布来看,样本大部分为“经常”,共有21个,占比为42.00%。对于一旦发生个人利益与团队利益冲突,“优先考虑团队利益”占比最高,为56.00%;另外“根据情况而做选择”样本的比例为36.00%。可以得出文化社团团队体系的建设对研究生非智力因素的培养发挥着重要作用。

社团在研究生教育的管理中发挥着积极作用。如学术交流、文理学科的渗透、德育的载体作用、科学研究和科技活动的创新作用,以及解决冲突和放松气氛的调节作用[4]。能够提高学习兴趣和研究主动性,达到性格的完善,以此增强团队意识,为未来的职业规划做铺垫。在倡导培养研究生非智力因素教育的现代化社会中,结合研究生的特点,大力加强研究生社团的建设,支持社团活动,通过社团来培养研究生的非智力因素,培训的形式应多样化,如开展特色主题活动、举办水利专题讲座、进行团队培训和拓展训练等,使其发挥应有的作用,使研究生得到综合培养与发展。

(三) 研究生沙龙建设

任何科研创新活动几乎都不可能由个人来完成,通过个体与团队之间的合作,使每个研究生感到自己和其他成员是一个共同体,产生一种归属感。其不仅可以满足培养研究生团队合作意识的需要,而且可以为培养创新思维和创新能力夯实基础。在传统的“导师+学生”培训模式下,研究生只能在导师的课题下进行有限的学术研究,而忽视个人的研究兴趣,漠视研究生的热情和主动性,使学习和研究过于模式化[5],缺乏创新,不利于培养研究生的科研能力。

学科在创新人才培养过程中,通过制定《生态水利学科方向研究生学术沙龙指南》,以研究生为主体,面向本学科及相关学科研究生、本科生、社团成员,同时邀请外校与科研单位相关学科研究生参加。采用PPT结合口头汇报形式,开展课程学习、研究方法、研究进展和团队建设等内容交流,适当邀请国内外专家学者点评和作专题学术报告,就本学科领域及其相关领域发展前沿热点问题,进行深入、广泛、自由的学术交流。增加学科间、导师间、校内外间、国内国际间的交流机会,使其学习过程张弛有度,通过文化和娱乐活动实现有机的心理调节,从而保持乐观的心态和旺盛的能量,进而培养学生的发散思维及专业创造能力。各成员之间的知识和技能不是简单地叠加,而应该是不同学科、专业和技能的互补,形成1+1>2的综合效果。