新工科背景下建筑院校大学生创新创业能力培养探索与实践

作者: 张立辉 王锐 吕卅

摘 要:该文分析新工科建设和高质量人才培养与创新创业教育的关系,提出以培养学生工程能力和创新工程思维为核心,创新创业教育与专业教育融合、专业实践与综合体验融合、导师团队与学生团队融合、校内平台与社会资源融合、制度创新与文化引领融合 的“一核心五融合”培养理念,构建以创新工程思维为导向的创新创业人才培养模式,着力提高建筑院校工科创新创业人才培养质量。

关键词:建筑院校;新工科;创新创业;一核心五融合;人才培养模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0064-05

Abstract: This paper analyzes the relationship between the construction of "New Engineering" and the cultivation of high-quality talents and innovation and entrepreneurship education. It proposes the "One Core and Five Integrations" training concept, which focuses on cultivating students' engineering abilities and innovative engineering thinking, integrating innovation and entrepreneurship education with professional education, professional practice and comprehensive experience, mentor team and student team, campus platform and social resources, institutional innovation and cultural leadership. This paper constructs an innovation and entrepreneurship talent cultivation model guided by innovative engineering thinking, focusing on improving the quality of engineering innovation and entrepreneurship talent cultivation in architectural colleges.

Keywords: architecture colleges; new engineering; innovation and entrepreneurship; one core and five integrations; talent cultivation mode

在新经济背景下,新工科的提出,是主动应对新科技革命和产业变革的战略行动,是新时代工程教育改革创新的新方向,旨在培养造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑[1-2]。

创新创业能力是对新工科培养的工程科技人才的首要能力要求,而创新创业教育的核心是培养大学生创新创业能力,因此实施创新创业教育符合高等学校新工科内涵式发展的要求,是促进学生发展的有效途径。

吉林建筑大学是全国首批百所深化创新创业教育改革示范高校,学校深入把握新工科建设内涵,深化创新创业教育改革,以培养大学生创新创业能力为核心,系统构建了面向新工科的创新创业人才培养体系,推动双创教育高质量发展,提升人才培养质量[3]。

一 新工科建设和高质量人才培养与创新创业教育的关系

新工科的内涵是:以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才[4-5]。新工科是高等工程教育教学改革的新范式,其核心目标是提升高等工程人才培养质量,积极回应新时代对于卓越工程师的迫切需求。

创新是引领和驱动产业和经济发展的主要动力,是产业和行业得以发展并赢得市场竞争的保障,是产业和行业的工程科技骨干必须具备的核心能力。创业能力是新产业形成和发展的基础,是产业和行业践行者应具备的基本能力。建设新工科,需切实提升学生的创新创业能力[6]。新工科人才的创新创业能力是新工科人才培养的核心目标,培养创新创业人才、引导和培育大学生创新创业精神,是高校育人和提升高等教育质量的重要组成部分,也是促进我国创新型国家建设的有效途径。

工程教育的核心使命是人才培养。在新工科的建设背景下,创新创业教育如何对接新工科人才培养,协同服务于国家发展战略需求,是新工科建设对创新创业教育发展的新要求[6]。

二 新工科建设背景下地方建筑院校创新创业教育模式构建

本文提出了契合新工科建设发展要求的改革方案,主要从地方建筑院校工科创新创业人才培养理念、培养模式和培养机制三个方面开展相应的改革。本文以吉林建筑大学自动化专业为实例,改革培养方案,设计培养路径,全面提高自动化专业人才培养质量。

(一) 构建“一核心五融合”培养理念

以培养学生工程能力和创新工程思维为核心,创新创业教育与专业教育融合、专业实践与综合体验融合、导师团队与学生团队融合、校内平台与社会资源融合、制度创新与文化引领融合的“一核心五融合”培养理念,培养学生创新精神、创业意识和创新创业能力,打造创新创业平台,营造创新创业氛围,提升人才培养质量[7]。

(二) 建立“双创型”人才培养模式

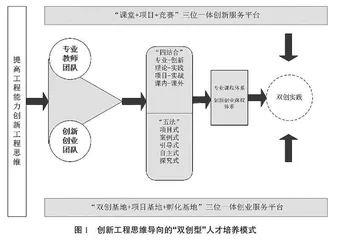

为实现创新工程思维培养为导向的教育理念,构建了创新工程思维为导向的“双创型”人才培养模式,如图1所示。

1 创新创业师资队伍建设

通过引培并举、专兼结合等措施,我们建设了一支水平较高的专业化、工程化师资队伍,组建了机器人技术、楼宇自动化技术、无人机控制技术专业教师团队;建立了新工科创新创业导师团队。专业教师与创新创业导师双团队定期针对实践创新项目、创业论坛、双创课程开发等展开专题研讨,发挥双团队在课程教学、学生实践与创新创业活动中的协同效应。

2 课程体系重构

优化调整传统专业课程体系,建立由创新创业通识课程群、专业课程群、“专业+创新创业”融合式课程群和实践课群程构成的创新创业课程体系,推行“四结合五法”教学方法,即专业与创新、理论与实践、项目与实战、课内与课外的四结合,以及项目式、案例式、引导式、自主式与探究式五种教学方法,全过程融入创新工程思维培养理念。自动化专业最终形成了“培养目标的课程嵌入-课程体系及课程内容优化-教学方法的变革-课程考核与自我评估”闭环反馈机制,有效提升了教师创新创业教育意识和能力,将创新工程思维培养理念融入人才培养全过程,以真正激发学生的学习兴趣,训练学生的创新思维,启发学生的创新创业意识,进而达到专业教育和创新创业教育的有效融合。

3 双服务平台构建

依托专业课和创新创业课堂、各类项目、“电子大赛”等学科竞赛平台,打造“课堂+项目+竞赛”三位一体的学生创新服务平台,培养学生的自主创新能力。借助“产学”融合方式,打造“双创基地+项目基地+孵化基地”三位一体的学生创业服务平台,培养学生的创业实战能力。

(三) “全过程、多平台、三层次、分阶段、递进式、一体化”的实践教学体系

实践教学体系将创新创业教育贯穿于人才培养全过程,通过校内实验实训平台、校外实习实践基地、创新创业平台、项目研究和竞赛平台等多个平台,将学生的基本技能、专业能力、创新创业训练分层次、分阶段、递进式进行4年不间断地培养,构建集教学、科研、社会实践、创新活动、企业人才培养、学生就业、自主创业及文化养成于一体的新型实践教学模式,以满足自动化专业培养创新创业型人才的需要。

建立了“三层次”的实践教学体系。通过认识与训练、实验与实践、创新创业训练三层次实践教学平台,阶梯式开展了系列实践教学环节,由树立工程意识开始,到逐步掌握自动化专业知识、应用专业知识解决复杂工程问题、创新工程实践的途径,逐层深入,不断提升学生实践动手能力[7]。

围绕专业建设,加强实践教学条件建设,对学生开放学院全部实验室。先后建立了吉林省建筑电气综合节能重点实验室、吉林省综合管廊监控工程研究中心、机器人创新与竞赛开放实验室等校内实习基地。建立了创新创业型人才培养实验课程体系,如图2所示。实验以提高学生的创新创业能力为目标,新增设计性实验、综合性实验、创新性实验,培养能在工业自动化、建筑自动化及其他自动化领域从事系统研究、设计、开发、集成、运行维护和工程管理等方面工作的高素质创新型专门人才。

(四) 搭建了产学研用一体的协同育人创新平台

搭建产学研用协同创新平台能够为创新创业教育提供丰富载体。专业充分整合产学研多方产业资源,根据生产实践的真实技术和生产流程构建专业知识教育体系、技术技能训练体系和实验实训实习环境;积极与行业企业人才培养和技术创新需求对接,搭建协同创新工程平台,形成和东北区域经济社会联动发展的格局[8]。

专业一直坚持产教融合、产学研用协同,建立以提高工程实践能力和创新创业能力为引领的人才培养流程,课程内容对接职业标准、教学过程对接工程过程,将创新创业教育融入人才培养全过程。学院和中建二局、大陆汽车电子等企业共建平台,以“自动化系统创新工作室”“开放机器人实验室”为载体,推进“教学做创一体化”,以“构思—设计—实现—运行”为教育主线,让学生进入实验室,依托企业真实开展师生共做、师生共创。

三 创新创业教育模式的实施

(一) 健全创新创业管理体制,强化制度保障

为保证创新创业工作有效展开及持续深入,学校完善三项机制,建立起支撑保障机制,为双创教育持续发展奠定基础。

管理机制。建立管理机构,建立起创新创业教育工作领导小组,明确学院各部门在双创教育工作中的职责与分工;负责学校学生创业、学生双创实践项目和双创课程建设工作。

激励机制。支持鼓励项目团队在竞赛中取得突破,学校对参赛项目给予培育经费支持;团队方面,根据比赛类型和奖项为参赛团队发放竞赛奖励。教师方面,对教师指导大赛进行明确的工作量认定,为教师核定工作折合课时。学生方面,建立起创新创业学分积累与转换制度,极大地激发了学生参与创新创业大赛的热情[6]。

保障机制。师资保障,构建创新创业基础教师队伍、创新创业实践指导教师队伍和创新创业管理教师队伍。

(二) 打造专业和创业导师双团队,提升教师双创教育意识与水平

学生的创新工程思维的培养,需要打造一批具有双创教育理念的师资队伍,学校学院实施“四能”型教师能力提升工程,通过引培结合、内外兼修、教学相长、一师一企、研创结合与互聘共享等多种途径,着力提升创新创业教师的专业教学能力、创业项目指导能力、专创融合课程开发能力和社会服务能力,培养了“四能”型教师队伍。

加大对专业教师特别是创新创业教师、青年教师的培训力度,深入开展专业系统化培训,不断提高教师创新创业教育理论水平[7]。

聘请具有创业经验的企业家、资深专家和工程师,通过举办定期交流会或开展相关新产业新技术讲座等形式,开拓专业教师的视野,更新教师的思维,提升学生对创新创业及其企业运营的认识。