荷载与结构设计方法课程教学中工程事故案例的巧运用

作者: 姚刚峰 刘国建 孙岳阳 蔡新江 陈鑫

摘 要:荷载与结构设计方法课程是土木工程专业的一门重要专业基础课。针对该课程教学实践环节中学生重视程度低、章节内容跳跃性大、深层次学问延伸不足等问题,该文首先结合实例探究工程事故案例分析在改善相关问题中起到的积极作用,包括提升重视度、导入新内容、强化知识点和培养求知心等四个方面。其次,就如何在教学中合理运用工程事故案例,给出几点体会。探讨案例的选取原则及其用途角度而言的多面性。总之,相关教学观点及策略,均旨在提高本课程教学质量。

关键词:土木工程;荷载与结构设计方法;工程事故案例;实践策略;风振效应

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)27-0109-04

Abstract: Loads and Structural Design Method is a fundamental specialized basic course of civil engineering. To solve issues during the teaching, such as few importance has been attached to the course, large gap between different sections, lack of extension of advanced knowledge, etc., this paper investigated the positive effects of engineering accidents using several examples firstly. The positive effects including increase the interest, draw forth the new content, consolidate the memory of knowledge points, build the curiosity, etc. Then, several suggestions are put forward about how to utilize the engineering accidents in teaching reasonably. The principles of how to select cases and the complexity of cases in terms of functions were discussed. In general, relevant ideas and measures are aimedat the improving of teaching quality.

Keywords: civil engineering; Loads and Structural Design Method; engineering accidents; practical strategy; wind-induced vibration effect

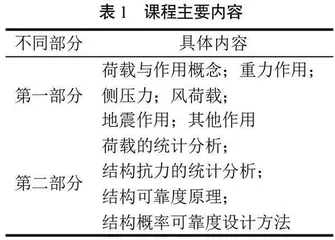

荷载与结构设计方法课程(以下简称“荷载课”)是土木工程专业的一门专业基础课。该课程主要涵盖两大部分内容:讲授工程结构可能承受的各类荷载及其量化计算方法;讲授结构设计的基本概念、可靠度原理及基于可靠度的规范设计方法,见表1。其中,第一部分涉及各类不同荷载,内容繁杂,且部分知识点与其他课程存在一定的交叉重叠[1]。其优势在于,相较第二部分更易为学生所接受。第二部分则理论性较强,涉及大量公式推导,对学生概率论、数理统计等高等数学课程的掌握程度要求高,学习难度大[2]。实际工程结构设计的一般流程为:将理想化荷载作用于由实际结构简化而得的模型上,进行荷载效应计算和结构构件设计,使得结构或构件的抵抗能力R大于荷载效应S(包括内力、变形、裂缝宽度等各类广义效应)[3]。而荷载课作为一门介绍如何确定荷载的课程,其重要性可见一斑。

结合教学实践及有关文献,总结了本课程目前存在的一些问题,例如:①学生对本课程重要性的认识不足,缺乏学习动力,从而导致学习效果不理想[4-5];②章节内容间跳跃性大,知识点碎片化,缺乏严密逻辑性[6-7];③讲课局限于教材知识点的介绍,缺乏对深层次科学问题的拓展延伸。笔者通过自身教学经验发现,在授课过程中若能合理穿插适量工程事故案例,将有助于改善上述问题。下文首先结合具体教学实例,归纳了工程事故案例在“提升重视度、导入新内容、强化知识点、培养求知心”等四方面的积极作用并展开了详细分析。其次,对在教学过程中如何选取和利用工程事故案例,分享笔者的几点体会。

一 工程事故案例的用途

(一) 提升重视度

利用由荷载确定不合理或荷载随意改变引起的工程事故,使学生认识到本课程的重要性,提高其职业道德感和责任感,在“树人”的同时促进“立德”[8]。以楼屋面活荷载为例,国内外各类房屋改建诱发的倒塌事故屡见不鲜。如2004年8月29日当地时间凌晨,巴西瓜鲁柳斯市一家夜总会楼面发生坍塌,造成6人死亡,100多人受伤。根据调查显示,该夜总会由办公楼改造而成,改造后的实际荷载明显大于原设计荷载,又未充分进行重新评估,这是导致此次事故的主要原因。以我国荷载规范为准[9],办公楼的楼面设计荷载为2 kN/m2(约每平方米站立3~4人),而对于人员相对集中的娱乐场所该值为3 kN/m2,即改建后实际荷载较设计值提高50%。就实际情况而言,事发时夜总会内共有1 000多人,超载现象应更为严重。同样的,国内也时有类似事故发生,如2022年长沙“4·29”楼房坍塌事故、2021年苏州吴江“7·12”酒店坍塌事故等。通过此类案例的事故原因分析,让学生认识到荷载大小确定不准确或随意变化时,可能带来巨大的生命财产损失,有助于提高对本课程学习的重视程度。

(二) 导入新内容

通过工程事故案例视频或图片资料,使不同章节内容间的过渡相对顺畅。以风荷载为例,其讲课主线基本围绕风荷载计算公式(wk=βz μs μz w0)中各参数如何确定展开:基本风压w0→高度变化系数μz→体型系数μs→风振系数βz。简言之,风荷载大小wk是在基本风压基础上,考虑高度变化、建筑物形状及风振等因素影响得到的。根据生活经验,学生通常对高度变化和建筑物形状对风荷载大小的影响有感性认识。如山顶风大,山脚风小(高度影响);流线型好的物体风阻力小(形状影响)等。这使得学生对相关知识的接受更为顺畅。然而,学生对风振效应的认识基本是空白的。因此,在从体型系数向风振系数过渡时,若直接提出风振系数概念,则存在较大跳跃性。此时,可引入由风振效应导致的工程事故案例,如1940年美国华盛顿州塔科马桥垮塌事故(图1),起到“缓冲”作用。一方面,通过视频资料可吸引学生注意力,提高学习兴趣。另一方面,可令学生对何谓风振及其不良后果产生感性认识。在此之后,再引出需要考虑风振影响及风振系数如何确定,就显得更加顺理成章。

(三) 强化知识点

利用特定条件下发生的工程事故,对学生就某一具体知识点的认识或记忆进行强化。以侧向土压力为例,为强调其大小与土体容重之间的关系,可引入2004年广州市华南快速干线广园站东辅道挡土墙塌方事故进行说明,图2(a)所示为事故现场照片。该事故中,土体应已达到主动土压力临界状态,挡土墙在该土压力作用下发生破坏。诱发此次事故的一个重要原因是当地发生连日暴雨,路基中泥土吸收水分后容重增大。而以黏性土为例,其主动土压力计算理论中侧向土压应力σa随容重的增大而增大(σa=γzKa-2c,γ为土容重,z为深度,Ka为主动土压力系数,c为土体黏聚力,如图2(b)所示)。当土体充分吸水致侧向土压应力的合力超出挡土墙所能承受的荷载时,即发生塌方。该案例有助于学生加深对“土体容重越大,侧向土压力越大”的理解。又如,在确定屋面雪荷载时,需要考虑不均匀分布的影响,局部某些位置系数值需提高,这与雪的漂积作用及屋面形状有关。以高低跨钢结构厂房为例,高低屋面邻接处雪更易堆积,其荷载值约为其他位置的2倍。若忽视该作用,可能发生由局部荷载过大引起的失稳倒塌事故(图3)。再如,在采用底部剪力法确定地震作用时,对于突出建筑物屋面的附属构件需乘以放大系数3。这是由于附属构件重量和刚度突然变小,高阶振型的影响增大,导致结构端部的地震作用放大,即所谓鞭端效应。可通过实际震害调查中电梯房、女儿墙、烟囱等附属构件严重损毁的案例,对该知识点进行强化。类似案例可将理论与实际有机结合。相关理论可用于解释事故发生的原因。反过来,相应事故又可验证理论的合理性。

(四) 培养求知心

土木工程领域的众多研究均源自于实际工程事故。如针对建筑结构连续性倒塌的研究,起源于1968年英国Ronan Point公寓燃气爆炸诱发的局部连续倒塌事故。而在2001年美国“9·11”事件纽约世贸中心双子塔遭飞机撞击倒塌后的近20年内,这一课题更是持续受到国内外专家学者的广泛关注和研究。在讲解爆炸作用时,引入了这两个由爆炸引发的连续倒塌事故(图4),并请学生课后自主查阅有关钢筋混凝土结构连续倒塌方面的研究文献。由课堂反馈可知,学生对混凝土结构发生连续倒塌时的压拱效应及悬链效应等基本受力机制已具备初步的认识[10]。又如,在介绍台风或飓风等极端风荷载灾害时,要求学生课后查找有关台风的形成原因等。类似工程事故的引入及课后延伸作业的布置,有助于提高学生的自主学习能力,培养学生对深层次学问的一种求知心。这种求知心是目前很多普通高校本科生所缺乏的,而它又是未来工作或进一步深造过程中不可或缺的一种素养。因此,对学生相关素质的培养是十分必要的。

以上四点作用中,“提升重视度”是重中之重。只有调动起学生的主观能动性,才能从根本上提升教学质量和效果。而借助工程事故案例去发挥其在“导入新内容、强化知识点、培养求知心”等方面的作用,则是从技巧层面促进教学质量的提高。当然,除上述四点外,工程事故案例还具备更多有待归纳和总结的积极作用,值得在后续教学中深入挖掘。

二 具体实践策略

(一) 案例选择与搜集

在利用工程事故案例展开教学时,需有选择性地去搜集相关案例。笔者认为在选择案例时可遵循三条原则:准确性、典型性、时效性。其中,准确性应包含两个层面。其一,指所选案例的相关信息是准确真实的,应以官方调查报告或报道为依据。其二,案例应可准确反映所需阐明问题的本质。例如,将塔科马桥事故用于说明建筑物形状对风荷载作用的影响是不恰当的。失真的案例可能导致学生对知识点理解的偏差,也不利于培养学生严谨的职业素养。典型性指所选案例应具有一定代表性和国际性。以前文中塔科马桥事故和Ronan Point公寓事故为例,两者均是国际上具有代表性的经典案例。它们分别引起人们对结构风振效应和连续倒塌的关注,从而大大推动有关领域研究的进步。借助典型案例进行授课,可使学生对相关知识脉络的把握更为全面,且有利于其国际视野的拓宽。在满足前两条原则的基础上,尽可能选择近期发生的热点事件,可使学生更具代入感,即所谓时效性。以1976年唐山大地震与2008年汶川地震为例,两者均为新中国成立以来发生的重大地震灾难事故。然而,相比于唐山地震,汶川地震明显对当前的学生更具时效性。大家对汶川地震或多或少是有所见闻的,对于四川地区的同学尤甚。选择合适的工程事故案例加以利用,可获得事半功倍的教学效果。

(二) 案例剖析

结合实际教学,上文给出了工程事故案例在授课过程中潜在的四种用途。对此,有必要先从教学用途角度对所选案例进行仔细分析,明确其一般性与特殊性。理论上,绝大多数与荷载确定有误相关的工程事故皆可用于说明本课程的重要性,提高学生重视程度,即为一般性。而就特殊性来说,某一案例可能具备除“提升重视度”外的一种或多种用途。同样以塔科马桥事故为例,其一般性为可用于说明忽视某种荷载效应可能引发工程事故,突出掌握本课程内容的重要性;而其特殊性在于,该工程事故所忽略的具体效应是风振效应,故可用于引出风振效应的相关内容。简言之,某一案例往往具备多种用途,需从一般性和特殊性两方面综合考虑,找出合适的落脚点,做到“例尽其用”。一般而言,具有一般性的案例比比皆是,而能体现特殊性的案例则需要悉心搜集。物以稀为贵,应尽量发挥案例的“特殊性”作用。显然,将塔科马桥事故用于引出风振效应比突出课程重要性更具价值。