探索高等教育改革创新之路

作者: 孙君 赵海涛 沈建华

摘 要:为国家培养德智体美劳全面发展的人才是高等教育的目标。该文具体分析目前高等教育中存在的几点问题,通过问卷调查分析方法着重分析心理健康、人生规划和时间管理三者之间的紧密联系,发现品德教育和劳动教育在培养各类人才及解决当前问题中的作用和意义,并以此为基础提出完善低年级班级制度、劳动回校园、重视优秀传统文化和红色经典文化学习及建立有特色的淘汰制度四点改革意见,提出“猎奇”教学方法更有助于发掘学生学习潜能,激发学习热情和强国斗志,通过实践检验教学方法的可行性。

关键词:品德教育;劳动教育;中国特色;“猎奇”教学;特色淘汰

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)28-0001-07

Abstract: The goal of higher education is to cultivate talents with comprehensive development in morality, intelligence, physical fitness, aesthetics, and labor for the country. This article specifically analyzes several problems in current higher education, and focuses on the close relationship between psychological health, life planning, and time management through questionnaire survey analysis. Moral education and labor education are found to play an important role in cultivating various talents and solving current problems. Based on this found, four reform suggestions were put forward, including to improve the lower grade class system, return physical labor to the campus, pay attention to the study of excellent traditional culture and red classic culture, and establish a distinctive elimination system. The Curiosity Teaching method is proposed to explore students' learning potential, stimulating learning enthusiasm and fighting spirit. Finally, the feasibility of teaching methods is tested through practice.

Keywords: moral education; labor education; Chinese characteristics; Curiosity Teaching; featured elimination

党的二十大报告第一次将教育、科技和人才三大战略放在一起,体现了教育、科技、人才在全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑作用,强调了三者之间的有机联系,是发展的新动能新优势。人才是科技强国的第一资源,为国家培养德智体美劳全面发展的人才是高等教育的办学宗旨和目标,我国的高等教育在不断改革创新中取得了前所未有的发展。伴随快速发展的同时,也有新的问题出现。本文从自身多年的教学科研经历出发,浅谈目前高校学生在学习和教学过程中存在的问题,探索高等教育发挥科教兴国作用的改革创新之路。本文首先结合目前高校学生出现的三种典型问题,着重分析了品德教育和劳动教育在培养各类人才和解决当前问题中的作用和意义,并以此为基础提出了完善低年级班级制度、劳动回校园、重视中国优秀传统文化和红色经典文化学习及建立有特色的淘汰制度四点改革意见,旨在培养学生合理规划时间,使其心中有理想有目标有健康的心理,发掘学生潜力,激发学习热情,增强爱国强国斗志,实现科技强国目标。以下将从高等教育成果、国家对人才培养的需求、高等教育存在的问题和高等教育改革建议四部分内容进行详细阐述。

一 高等教育成果

1977年,全国恢复高考的举措改变了千百万人的命运,挽救了中国教育,也挽救了整个中国。自此高等教育走上了不断探索和改革之路。一路走来,我国的高等教育取得了显著的成效。

(一) 学校数量和规模不断扩大

2022年6月17日,教育部公布了我国高等学校共计3 013所,普通高等学校2 759所,本科大学1 270所,本科院校占比为42%,10年间增长了100所[1]。截至2023年,我国有39所“985”大学,116所“211”大学。

(二) 录取人数不断扩大

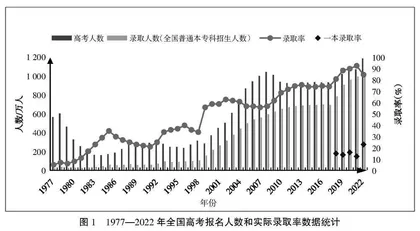

随着本科生规模的不断扩大,各本科院校的在校生人数不断增加。以2022年3月公布的数据为证,2021年全国普通、职业本专科共有在校生3 496万人,其中,普通本科在校生1 893万人,平均在校生人数约15 000人。如图1所示,将1977年至2022年高考报名人数、录取人数和录取率汇成曲线作对比[2-6]。

由图1可见,从1977年至2022年,高考人数、全国普通本专科招生人数和录取率均呈增长趋势,其中从2018年至2022年,全国一本高校的平均录取率约16%。以2022年为例,全国高考报名总人数约为1 193万,总共录取人数约920万,一本录取人数约150万。从这些数据可以看出,我国高等教育在人才培养规模上不断扩大。

(三) 人才贡献度突飞猛进,高等学校的科研、社会服务取得明显成效

教育教学改革稳步推进,教育质量保障体系不断完善。“21世纪振兴行动计划”“211工程”“985工程”等,都是推进高等教育改革,不断提高大学办学质量的重要举措。与2009年相比,2020年我国研发人员的硕士博士学历占比均有显著提升,R&D人员博士学历占比从10.96%升至20.14%,硕士学历占比从24.92%升至37.86%[7-8]。在2022年教育部召开“教育这十年”“1+1”系列发布会上,近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中,我国自主培养的博士均占三分之二左右;国家自然科学基金重点项目成员中,超过50%为在读研究生,超过30%为在读博士生;嫦娥飞天、蛟龙入海、高铁飞驰和航母入列,一系列国家重大工程的背后,我国自主培养的研究生已经成为科技创新的主力军。

二 国家对人才培养的需求

(一) 从党的二十大报告看国家对人才培养的需求

党的二十大报告要求:要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之。学习党的二十大报告,我们可以把国家对人才培养的需求归纳:一方面,要加快国家战略人才力量培养储备,努力培养高精尖的领军人才;另一方面,需要培养在各行各业能发挥主力军作用的基层人才。各行各业的兴旺发展,不仅要有顶尖人才带领,还要有高素质的基层人才去落实和执行。

(二) 从国际环境看国家对人才培养的需求

2022年11月7日,“全球人才流动与发展论坛”在上海举办,其间发布了由全球化智库课题组编写的《全球人才流动趋势与发展报告(2022)》(简称《报告》)。《报告》显示,在人才规模方面(图2),与全球各国尤其是美国相比,中国具有明显的竞争优势。人才规模指数反映不同类型高层次人才资源的绝对数量,包括“受过高等教育的适龄劳动力人口数”和“科学研究人员数”两个指标方面,中国的人才规模指数是德、英、法之和的2倍多。

而在人才竞争力指数方面(如图3所示),美国占据了绝对优势,中国位于第八位,说明在人才质量方面,我国明显存在短板,处于弱势。人才竞争力指数是评估一个国家或地区在全球范围内人才竞争力的一项综合性指标,其包括了人才发展的各个方面,如人才供给、人才培养、人才流动等。人才竞争力指数不仅是对国家和地区的人才情况所做的评估,也是衡量一个国家或地区未来发展前景的重要指标。从国际环境角度看,我国对人才培养的需求,不仅要培养大量人才,还需要培养大量有竞争力的人才,加强人才间的国际交流,用好用活各类人才。

高等教育要从国家对人才需求出发,培养国家需要的不同层次的人才,加强国际沟通,提升人才竞争力,培养各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。

图2 人才规模指数(摘自全球化智库)

图3 人才竞争力指数

三 高等教育存在的问题

改革开放以来,我国高等教育在取得丰硕成果的同时,仍然存在不容忽视的问题。这些问题也一直是教育领域和社会各界关注探讨的话题,有效解决这些问题才能汇聚推动高等教育不断向前发展的驱动力,高等教育才能在自我完善过程中不断向前发展。通过对目前高等教育存在问题相关研究成果的调研和分析,本文将我国高等教育存在的问题归纳为以下几点。

第一,高校毕业学生出现多极分化现象,一部分毕业生成为行业领域优秀人才代表,大部分毕业生满足基本就业要求,少部分随波逐流、听天由命,甚至有极少数人尚不能正常完成学业,会出现人才规模和素质大幅提高,但密度相对偏低,企业人才承载贡献度不高[9]的情况。

第二,高校在读学生缺乏时间观念和竞争意识,学生做事漫不经心,不知道自己要做什么,将来能做什么。很多学生在校期间学习动力不足,得过且过,无所事事,在校时间利用率普遍较低。

第三,高校学生出现心理不健康的人数在增加。现在的学生在父母过度保护下,心理脆弱,承受能力差,经不起失败和挫折,大学里不乏无组织无纪律、目无尊长,甚至不珍惜生命的学生存在。

要从根本上解决以上三个问题,首先要分析清楚这些问题产生的根源是什么。笔者认为家庭环境、社会环境等这些都是客观因素,要解决高校学生的问题主要根源应该是自身的主观因素,而学校的作用就是发挥学生主观因素,引导其向好的方向发展。学生的主观因素主要体现在主观意识上,包括对时间的管理和人生规划。我们对上百名在校学生进行了调查问卷,如图4所示。从图4中可以看出,只有18%左右的同学对自己的工作方向是清晰的、明确的,大多数同学会根据自己的专业来决定自己将来可能会做什么工作,这个工作是不是自己追求的或者想要的并不明确。因此,大多数同学都希望有专门的就业指导课程或者部门提供相应的指导,从图4(b)可以看出70%以上的同学都希望有就业规划指导。

(a) 毕业后工作方向是否明确

(b) 是否希望学校设立专门的就业咨询指导课程

图4 就业目标调查结果图

实际上,学生在校期间对自己未来的迷茫就决定了学生不能很好地规划和管理自己的时间,也决定了毕业之后大多数学生随波逐流的择业倾向,三者之间是紧密联系、相互影响的,如图5所示。