乡村振兴背景下欠发达地区高校“双心五维四阶”创新创业精准教育体系的实践研究

作者: 严光文 殷红梅 陈小虎 边仕英

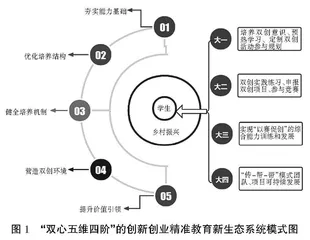

摘 要:该文从创新创业教育研究现状出发,从创新创业教育知识的精准性,创新创业教育的发力方向,创新创业平台建设和创新创业理念与时代需求方面,深入分析当前创新创业教育存在的问题。以西昌学院为例进行论述,提出围绕“以学生为中心”,以服务“乡村振兴”为重心,从“明确培养要素、优化培养结构、健全培养机制、营造双创环境、提升价值引领”五个维度,按照大学四年逐年递进的“双心五维四阶”模式,在学校进行实践应用,取得较好的育人成效,可为新时代创新创业人才培养提供参考。

关键词:乡村振兴;创新创业;教育体系;平台建设;“双心五维四阶”

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)28-0075-05

Abstract: Starting from the current research situation of innovation and entrepreneurship education, this paper deeply analyzes the problems in the current entrepreneurship education from the aspects of the accuracy of innovation and entrepreneurship education knowledge, the direction of entrepreneurship education, the construction of innovation and entrepreneurship platform, innovation and entrepreneurship concept and the needs of the times. Taking Xichang University as an example, this paper discusses the problems in the current entrepreneurship education, and puts forward that focusing on "student centered" and "rural revitalization". From the five dimensions of "defining the training elements, optimizing the training structure, improving the training mechanism, creating an environment for mass entrepreneurship and innovation, and enhancing the value leadership", according to the "double hearts, five dimensions, and four steps" model that has been progressive year by year in the university, it has been applied in practice in the university, and has achieved good educational results, which can provide a reference for the cultivation of innovative and entrepreneurial talents in the new era.

Keywords: rural revitalization; innovation and entrepreneurship; education system; platform construction; "double heart, five dimensions and four levels"

国务院办公厅印发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》对高校创新创业教育改革提出9个方面的意见,成为高校开展创新创业教育的行动指南。创新创业教育适应了当前我国经济转型发展的需要,也是高等教育发展的趋势要求,更是当前乡村振兴背景下,欠发达地区高校培养创新型应用型人才的重要途径。欠发达地区创新创业人才培养起步较晚,无论是教学条件,还是创新创业设施都相对比较落后。在经费、设施、人才等创新创业教育资源有限的条件下,采用“漫灌”式的教育,成效不显著,精准化程度不高。长期以来,欠发达地区高校创新创业教育在民族特色的彰显和挖掘、融合专业教育的深度和广度、教育资源配置的效度等方面的建设仍待强化。欠发达地区独特的自然和人文社会资源,决定着欠发达地区高校创新创业教育的内在特殊性,也是构建欠发达地区高校创新创业教育新生态体系的必然要求。本文主要以西昌学院为例进行论述,以探索更为高效的精准化创新创业人才培养模式。

一 研究背景

(一) 创新创业教育的研究现状

1 创新创业教育的内涵研究

东北师范大学的李亚员从替代论、整体论、综合论和融合论的发展历程解析,提出创新创业教育的本质是以培养创新创业人才为根本指向的全面的教育改革创新。创新创业教育的基本内涵是:以培养学生创新创业意识、创新创业思维、创新创业精神和创新创业能力等创新创业素质为核心的新教育理念和模式,是旨在全面改革传统教育教学、切实培养创新创业人才的教育。

2 创新创业教育的变革与发展

中南大学的郑石明探索了运用大数据提升创新创业教育质量的途径;贵州师范大学的任胜洪分析了高校创新创业教育政策的演进逻辑;东北师范大学的王占仁从中国创业教育的历史发端开始,研究了中国高校创业教育的兴起、演进历程与发展趋势。

3 创新创业教育的发展现状

北京外国语大学的张秀峰以北京市31所高校为例,用实证分析的方法研究了大学生创新创业教育的现状;华南师范大学的王庚以“新常态”的视角,分析了高校创新创业教育面临的困境;中国高等教育学会、中南大学的高文兵就众创背景下的中国高校创新创业教育进行了研究。厦门大学的王洪才分析了大学创新创业教育核心、难点、突破点。

4 创新创业教育的模式与路径

中国地质大学的王焰新阐述了推进创新创业教育的科研项目孵化模式、“政产学研金介用”合作模式、专业实践模式和综合模式四种模式;清华大学的马永斌通过引入“大学-政府-企业”生态网模式的理论体系,提出全面运用生态网模式解决创新创业教育问题的具体思路;同济大学的许涛从“人工智能+新工科”建设的本质和内涵出发,借鉴欧美高校把创新创业教育融入工程教育的实践经验和研究成果,从界定“人工智能+新工科”建设中创新创业教育的概念入手,分析创新创业教育的路径、方式及其重要性,提出应把发展学生的“创新思维、创业意识和创造能力”作为人工智能时代新工科人才培养的标准和尺度,以培养具有技术创新能力的创新创业者、企业家或商业领袖等人才。

5 创新创业教育的体系与生态

清华大学的李双寿在分析国内外创新创业教育现状的基础上,针对我国高校创新创业教育存在的问题,提出三位一体、“三创”融合的高校创新创业训练体系构建理念。黑龙江科技大学的高志刚在分析高校创新创业教育课程开展现状及存在问题的基础上,提出了高校创新创业“模块化”教学体系的构想,并阐述了体系运行的保障措施。陕西科技大学的尹翔在理解创新创业人才培养内涵的基础上,就如何针对创新创业教育进行准确定位、更新育人观念、构建完整的大学生创新创业人才培养体系进行了阐述。

6 民族院校创新创业教育研究

已有的关于民族院校创新创业教育方面的研究主要从现状、困境、路径上进行研究。中央民族大学的郭捷、杨立成基于创新创业教育的发展历程,探讨欠发达地区创新创业教育的3个可能路径;兰州商学院的张爱琴从西部少数欠发达地区创新创业人才培养状况出发,探讨了西部少数欠发达地区创新创业人才培养的路径选择;青海民族大学的李琦以工科学生为研究对象,针对目前青藏地区民族高校工科大学生创新创业教育的现状和存在的问题,提出了少数民族工科大学生创新创业教育改革的一些建议。

(二) 创新创业教育存在的问题分析

1 专创融合开展成效不高

创新创业是新时期高校人才培养的重要方向,是培养创新创业型人才,提高人才活力,促进社会就业的重要内容。高校要将专业教育与创新创业教育相融合,在专业教育中寻求创新,在创新创业教育中展现专业,二者不能割裂开来[1]。目前,西昌学院(以下简称“我校”)专业人才培养方案偏重传统学科知识体系的完整性,缺乏学科交叉、专业融合教育,特别是针对欠发达地区乡村振兴和经济特色发展紧缺专业人才所必须的专业知识教育少,精准性不高。例如,农学专业的人才培养,主要以作物生产、作物遗传育种、种子生产等方面的基本理论、基本知识、基本技能为主,在产品开发、营销与经营管理方面的知识相对不足,特别是农产品的精细化生产的相关知识涉及较少,对学生依托专业开展创新创业的基础搭建相对薄弱。需要将创新创业教育深度融入专业人才培养过程,进一步完善组织领导和机制保障策略;以创新创业通识教育体系构建为载体,依据专业学习需求,将创新创业教育分层分类融入学生专业发展;以创新创业师资队伍建设为抓手,补齐专创融合的最大短板[2]。

2 创新创业教育发力方向不准

创新创业教育的核心是学生、关键是教师、基础是平台。欠发达地区地处偏远、经济文化发展滞后、财力薄弱和经济待遇偏低,创新创业的硬件、软件投入少,双创平台建设滞后,特别是导师人才成长平台缺乏,导师成长路径窄,我校创新创业激励机制不健全,学生创新意识不够。日常的创新创业教育还停留在面上,发力关键点不准[1]。比如在教师的激励机制、搭建教师成长平台、完善平台保障方面,还需要加强投入,精准发力,解决创新创业发力不准的问题。需要建立校内专职创业导师队伍、专创融合的导师队伍,推动形成创新创业教育的评价考核体系, 鼓励专任教师积极参与到创新创业教育的活动,同时,建立校外导师的激励机制, 根据指导时间、指导方式、指导效果等方面科学评价校外导师指导成效,形成绩效激励,充分发挥校外兼职导师的指导作用[3]。

3 创新创业平台环境不优

民族地区高校学生双创环境差、整体氛围营造不够,双创平台搭建不多和整体的双创环境不优。多方位的环境营造、打造、培育“双创文化基因”,培养形成“双创观念”,整合优势 “双创资源”,培育双创“行为文化”等方面还需要不断优化[4]。特别是我校现有的基于民族地区特色产业的创新创业平台还比较少,资源的整合还不到位。校企协同育人不足导致专创融合深度不够深化,产教融合、校企合作不深不实,高校与企业协同难度大,学校对学生的职业规划意识薄弱,传统的专业教育与创新创业教育融合不够,现有的实践教学大多偏重于技能培训,难以提供就业帮助与指导,学生难以专创融合发展[5]。

4 创新创业理念与时代需求结合不紧

欠发达地区高校与东部发达地区高校相比,创新创业理念滞后,导致创新成效不足。我校还未把“思政教育”“家国情怀”“乡村振兴下责任与担当”“农耕文化教育”“劳动教育”“耕读教育”等价值观深度植入双创人才培养体系,还未做到在双创能力培养的同时,提升学生服务欠发达地区乡村振兴战略的意识。让学生利用专业优势和创新能力,积极服务乡村振兴产业发展,塑造学生正确的价值观及人格品质的养成。

二 研究思路