基于WSR与AHP-FCE的经济学专业课程体系评价研究

作者: 李根 魏舒冰 李文昌 康红琴 刘荣飞

摘 要:科学合理的高校课程评价体系是衡量高校人才培养质量的重要方式。该文基于WSR系统方法论,从物理、事理、人理三个维度构建经济学专业课程评价指标体系,采用层次分析法确定评价指标权重,运用专家打分法获得模糊评价矩阵,采用模糊综合评价法确定最终评价结果。以江苏科技大学经济学专业为例,判断其得分接近“良”的水平,特别要改进物理与人理维度指标,应注重实践条件的完善,与用人单位建立良好的关系,调动学生的主观能动性,优化课程体系培养方向。该文有助于高校认清经济学专业课程体系存在的不足,为优化经济学专业课程体系提供科学的决策依据。

关键词:经济学专业;课程体系;物理-事理-人理;模糊综合评价;指标体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0011-06

Abstract: A scientific and reasonable curriculum evaluation system is an important way to measure the quality of talent training in colleges and universities. Based on the WSR system methodology, this paper constructs the evaluation index system of economics major courses from the three dimensions of Wuli, Shili and Renli. Then it applies the analytic hierarchy process to determine the weight of the evaluation index and uses the expert scoring method to obtain the fuzzy evaluation matrix. Finally, it uses the fuzzy comprehensive evaluation to determine the final evaluation result. Take the economics major of Jiangsu University of Science and Technology as an example to judge that its score is close to the level of "good". In particular, it should improve the Wuli dimension and the Renli dimension indicators. In other words, it should pay attention to the improvement of practical conditions, establish a good relationship with employers extensively, mobilize the subjective initiative of students and optimize the training direction of the curriculum system. This paper is helpful for colleges and universities to recognize the shortcomings of the curriculum system of economics and provide scientific decision-making basis for optimizing the curriculum system of economics.

Keywords: Economics major; curriculum system; Wuli-Shili-Renli; fuzzy comprehensive evaluation; indicator system

高校人才培养模式一直是高等教育中重大的改革课题,我国现行的人才培养模式,是以工业革命为培养背景,按照固定的标准,批量化、标准化地“生产”出人才[1],这一培养模式已无法满足我国经济社会的高质量发展需求[2]。为培养符合我国经济社会高质量发展需求的人才,2018年1月教育部发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,明确指出:高校要转变人才培育模式,将传统的“填鸭”式教学转变为鼓励学生自由探索、自主学习的教学模式,应坚持“以学生为主”的培养理念;高校要将学科课程体系建设本土化,培养符合中国社会主义改革开放和现代化建设需求的人才,强调国家与学校特色。为更好地培育适应国家和社会需求的专业性人才,高校应不断改革原有的课程体系,将课程体系评价作为优化课程体系的重要手段。

课程是课程体系的组成单位,是学校实现教育目标主要手段和媒介。高等教育课程具备初中等教育不具备的专业性、探索性的特点,课程的设置和实施是教育体系改革的重中之重,也是评价现有课程体系的重中之重。随着经济学类专业不断发展,专业分类由原有的经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易和统计学专业,陆续增加了税务、金融工程、投资学等专业。在社会科学科学化的发展进程中,经济学在科学性、有效性、实践性等方面有诸多不足,基于以上问题,特提出学科交叉融合、学科自新的要求。未来经济学发展应加强学科融合与创新,为经济决策、政策有效实施提供科学依据[3]。此外,现行经济学类课程体系难以全面实现高等教育司设定的综合素质、创新能力、学习能力、专业知识和社会责任感等培养目标[4]。

国内学者主要从评价标准的制定和评价指标的设置进行课程体系的分析与评价,评价标准主要围绕“应该是什么”的问题,评价指标的设置主要围绕“是什么”的问题。在评价标准的制定上,王骐等[5]提出评价标准应多元化与模糊化,评价工具应在量化手段中增加人文关怀。李波等[6]综合国外高校课程评价情况,提出评论主体及对象应多元化,改变国内单一的评论对象。朱敏等[7]使用层次分析法从课堂、拓展及考试成绩三个准则方面,综合分析高等数学课程成绩,充分考虑课程体系实施在学生成绩上的体现。戴家干[8]提出利用评价改造考试与利用考试展开评价是推动教育改革与评价的最佳结合点。王丽燕[9]基于英语专业提出建设符合创新型人才的考试体系。在评价指标的设置上,王树章等[10]从师资队伍、学科建设、教学内容、教学条件和教学效果五个方面对系统构成要素进行深入分析,并采用改进Delphi方法、层次分析法、权重计算法修订指标,为优化课程设置和完善教学管理提供科学的手段和方法。杨守忠[11]为提高课程体系评价结果的可信度和科学性,通过模糊综合评价方法确定课程体系的权重,降低模型计算时产生的不确定性,对课程体系进行客观评价。陆长平等[12]基于探究式教学评估机制的实施,建立全面性、导向性、实效性、过程性和发展性的全程评价体系,将形成性评价和终结性评价相结合,评价既体现人文关怀又可以发挥评价者与被评价者的主观能动性,突出评价的激励功能。殷春芳等[13]在主成分分析和回归分析法的基础上实现评价指标科学化,构建一个以能力测评为核心的多元化课程评价新体系。王欣等[14]结合专家意见和层次分析法,改进以考试评价为主的传统课程评价方法,建立了审计学课程多元化评价体系并多维度评价了学生的课程学习效果。

上述研究可以看出,国内有关课程体系评价的研究虽取得一定的进展,但仍然存在些许不足:①在课程体系评价标准的制定上,传统评价标准过于量化与刚性,无法较好地体现人文情怀。此外,评价主体单一,课程体系的评价主体多为教师和教学管理人员,而学生和企业的意见采纳较少,这在很大程度上可能会导致评价主观性过强,难以呈现客观公正的评价结果。学生作为课程体系的客体,其是接受课程体系最深入的群体,因而学生对于课程体系的评价是不容忽视的。企业作为重要的用人部门,其是课程体系下人才培养的直接受益者,因此,满足企业对人才的需求是培养的目标之一。作为知识与生产力转化的重要平台之一,企业对于人才培养的要求更具体,如果缺少企业的评价,则在一定程度上难以真实反映课程体系的实施效果。②在评价指标的设置上,单纯的定性研究不够具体、直观,单一的指标设置方法主观性过强,评价结果的覆盖性与准确性可能会受到影响。本文基于WSR系统方法论构建课程体系评价指标,并采用AHP及模糊综合评价计算评价结果。为保证研究结果的客观性和公平性,将学校、企业、个人作为评价的主体,并以江苏科技大学(以下简称“我校”)经济学专业课程体系为实证对象。

一 WSR系统方法论在课程体系评价中的应用

(一) WSR系统方法论基本原理

WSR系统方法论是由我国系统科学专家顾基发和朱志昌提出的,其是“物理(Wuli)-事理(Shili)-人理(Renli)方法论”的简称,主要是通过观察及分析问题的独特性和人本性来解决复杂问题。根据具体情况,将方法组群条理化、层次化,从而达到化繁为简的目的。物理是指使用自然科学知识探究事物的真实性,回答“是什么”的问题;事理是指运用运筹学与管理科学知识探究事情进展的具体步骤与方法,回答“怎么做”的问题;人理是指采用社会科学知识实现实践中最大化目标,回答“最好怎么做”的问题。“物理-事理-人理方法论”系统综合考察实践的三个方面,通过功能、逻辑与人文分析巧妙配置和有效利用来解决问题。具体而言,物理因素主要分析高校所必备的教学条件与方法;事理因素主要根据高等教育定位,构建符合现代社会需要的经济学人才课程体系;人理因素主要协调教学过程中各方关系以提升教学效果。本文充分考虑刚性和弹性因素,综合各方需求,力图构建公正、客观的经济学课程体系评价指标,以便准确评价经济学课程体系实施效果。

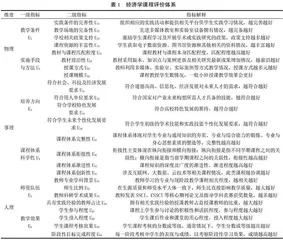

(二) 基于WSR的经济学课程体系评价指标的构建

课程体系评价主要是对现有课程体系进行评价,分析课程体系存在的问题,以完善现有课程体系,提高课程体系与现实需求的相符程度。为提高评价的客观性,需要评价主体多元化,故以高校自我评价和企业评价作为切入点,引入学生、教学管理者、企业人力资源管理者三个主体。学生作为课程体系的接受者,是事理与人理评价的重要组成部分;高校作为课程体系的组织者和管理者,是物理、事理、人理评价的重要组成部分;企业作为课程体系的受益人,是物理与事理评价的重要组成部分。因此,在传统高校自我评价上,引入学生和企业人力资源管理者评价主体,以发现课程体系实施过程中存在的问题。课程体系评价客体是被评价的对象,即高校现行的课程体系。依据目标导向评价模式、CIPP(背景、输入、过程和结果)评价模式,本文评价指标体系包括诸多因素,各因素之间相互联系又相互制约。为建立合理、独立的指标体系,本文从定性与定量两个方面设定物理、事理、人理三个维度评价指标,并在传统的刚性标准中融入弹性标准。

物理维度是指根据经济学专业发展所需的教学条件与方法,深入分析经济学人才培养的客观规律,学校需要提供必要条件以培养高质量经济学人才,主要体现在教学条件、实施手段与方法两个方面。教学条件U1,即实践条件的完善性和教学场地的完备性关系到课程体系的正常开展;学校相关政策支持和课程资源的丰富性对课程体系的开展具有正向促进作用。实施手段与方法U2,即教材与课程的匹配程度反映课程内容的落实程度;教材前沿性则代表着经济学课程体系的实时性;授课方式与授课规模则影响课程体系实施效果。

事理维度是指依据经济学高等教育的定位,构建符合现代经济社会需要的经济学人才课程体系,主要体现在培养方向与课程体系科学性两个方面。培养方向U3,即课程体系的培养方向是课程体系形成的前提和基础,经济学专业人才培养要符合社会、科技及经济发展要求;符合用人单位要求;符合学校特色发展要求;符合学生未来个性化发展要求,为学生未来发展打下坚实的基础。课程体系科学性U4,即课程体系的科学性决定学生未来发展的持续性,课程体系是由若干有关联的课程构成的体系,完整性是课程体系的基本特性;课程体系衔接性是一体化培养的必要条件,也是确保课程体系完整性的重要条件;课程体系渐进性与创新性是符合学习规律的重要体现,也是是否可以培养出具有创新性经济学人才的关键。