培养学生国际胜任力的管理学类课程教学创新探索

作者: 杜荣 张卫莉

摘 要:为通过高等教育推动国际传播,培养学生有效参与国际化管理活动的能力,高等学校管理学类课程教学应注重国际胜任力训练。该文结合省级一流本科课程跨文化管理的教学创新探索实践,提出通过交互式教学设计和国际化的教学活动、文化多元化的学习小组、训练国际胜任力的作业任务、考察国际胜任力的成绩评定等教学组织实施,培养学生国际胜任力的理念,并阐述具体的教学设计和教学组织实施过程,展示主要创新点和成效及推广应用价值。

关键词:教学创新;管理学类课程;教学设计;教学组织实施;国际胜任力

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0073-04

Abstract: In order to improve international communication through higher education, and to cultivate students' capabilities to participate in international activities, training of international competence should be emphasized in teaching of management courses in colleges. Based on practice of teaching innovation and exploration in a first-level provincial undergraduate course, this paper proposes an idea of cultivating students' international competence through interactive teaching design, and effective teaching implementation by means such as international teaching activities, multi-cultural learning teams, international competence-oriented assignments, and international competence-focused assessment. After describing the specific teaching design and teaching implementation process, the paper presents the main innovations in this course, and the outcomes and general values resulted from these innovations.

Keywords: teaching innovation; management courses; teaching design; teaching implementation; international competence

习近平总书记提出“人类命运共同体”概念,为当今世界的和平与发展提供了思路[1]。然而,在这个多元文化的世界,文化差异常常带来交流与合作中的碰撞与冲突[2],需要大批具有国际胜任力的人才有效参与国际化管理活动。特别是,在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中[3],需要增强中华文明传播力和影响力[4],通过高等教育推动国际传播[5],就必须培养大批具有国际胜任力的青年人才。而且,对学生国际胜任力的培养,一定程度上有助于促进我国高等教育国际话语权的增强[6]。因此,高等学校管理学类课程教学必须注重学生国际胜任力训练,让学生更好地与来自世界上各种文化背景的人员交流互动,从而具有国际胜任力[7],促进更有创意的、让世界变得更美好的想法的交流与实现,提升国际胜任力[8]。

一 教学创新探索的背景

管理学类课程的教学对于管理类专业学生的国际胜任力会有直接影响。跨文化管理是高等学校管理类专业学生的专业课,也可作为非管理类专业学生的通识教育选修课。该课程有助于学生了解世界各国文化差异,掌握分析文化差异的理论工具,开拓国际视野,形成运用批判性思维正确认识国际管理的意识,培养有效参与国际化管理活动的能力,推动国际传播力和影响力[4]。

自2008年以来,以跨文化管理课程为平台,面向在西安电子科技大学(简称“我校”)就读的管理专业本科生、来华留学生以及国际交流学生,开设了以线下教学为主、线上指导为辅的跨文化管理专业课程。2021年起,依托在中国大学慕课爱课程国际平台上线的课程跨文化管理(英文),面向我校非管理类学生,开设了线上线下混合的跨文化管理全校公选课。2022年起,该课程被我校中美合作办学项目“大数据管理与应用”列为特色课程。

该课程通过中外学生跨文化学习小组研讨、辩论、展示等做法,以及中外学生共同参加跨文化交往主题活动的实践,包括:采访不同国籍的人来进行文化敏感性练习、运用文化维度理论比较中国文化和国际学生所在国家的文化差异、进行跨文化管理案例分析、在多元文化情境中锻炼跨文化沟通与管理能力等,建立了跨文化管理的“知识获取-能力训练-素质提升”教学体系。课程组创办了“学术与学生国际胜任力培养论坛”,邀请外国客座教授举行系列讲座,建设了访谈外籍教授的文化敏感性练习和多名国际合作学者的客座讲座视频资源。

二 交互式教学设计

在全球化时代,人才全球聚合的趋势愈发明显,跨国界、跨文化交流合作也愈发频繁。而且,随着“一带一路”倡议的深入推进,中国企业的国际化发展迫在眉睫,促使学生不得不融入全球化发展大势中。在国际化人才需求大背景下,绝大部分学生在文化认知、跨文化沟通、跨文化管理等方面离社会现实需要有距离。因此在跨文化管理课程教学创新中,通过交互式教学设计,深化课程内容,拓宽内容半径,直面学生学习痛点,注重培养学生国际胜任力。

传统课堂中理论传授为主,导致学生之间特别是中外学生之间的互动较少,学生的口头表达、合作沟通、思辨分析等能力得不到充分锻炼,国际胜任力就更无从说起。在跨文化管理课教学创新中,通过交互式教学设计,丰富教学方式,发挥学生主体作用,打造互教互学的教学模式。同时,利用智慧教室,发挥中外学生联合课堂的优势,提升学生的课堂体验和课堂获得感,塑造学生的国际胜任力。

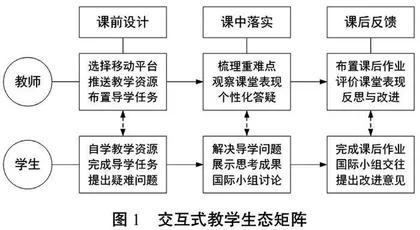

按照以学生为中心的轻度混合式教学设计与实施思路[9],为了通过教学组织模式创新来锻炼学生的跨文化沟通、交往与管理能力,本课程打破传统“以教师为中心”的教学模式,以教师和学生的角色融合为前提,基于混合式教学和翻转课堂等教学理论,从建构主义学习理论出发来划分课堂主体,从课前设计、课中落实和课后反馈的全过程进行创新性教学设计,通过软硬件、多平台的组合式教学,建立交互式教学生态矩阵,如图1所示。

在教学设计中,以学生为中心,激发学生的好奇心,发挥学生主动学习的能动作用,打造教师与学生之间、学生与学生之间互教互学的教学模式,发挥中外学生联合课堂的优势,让中国学生从全球化的角度透视中国企业的发展和国际化的管理,让来华留学生从中国文化的角度了解中国情境下的管理,让两个学生群体通过彼此交互,亲身感受不同国家之间的文化差异,训练学生的跨文化沟通和交往能力,培养学生的国际胜任力。

为了呼应交互式教学设计的需要,在课程内容设计方面,考虑如下六方面元素。

(一) 引入现实问题

以跨国组织现实管理中的小问题为切入点,以小见大让中外学生深刻体会到问题背后的的文化差异,由此展开讨论,引出跨文化管理理论。

(二) 了解文化常识

通过文化敏感性练习,让学生了解世界各国的风俗习惯、文化背景、沟通情景等,让大家去发现、接纳、理解、尊重不同文化在多种场景下差异化的深层次原因。

(三) 融入课程思政

结合国际环境和专业特点设计教学内容,灵活生动地将思政教育融入教学内容,探索“知识传授与价值引领和能力培养相结合”的路径,培养学生对中华文化的理论认同和情感认同,形成客观理性的文化价值观,强化中国学生的文化自信,让来华留学生理解中国文化, “知华”“友华”“爱华”。

(四) 开展自主学习

让学生利用教师提供的文字、音频、视频等各种形式的学习资料,自主学习,帮助学生理解跨国和跨文化背景下管理人和组织的系统化理论,并结合中外文化现象、文化冲突进行分析,提出针对文化障碍的应对之策。

(五) 了解现实前沿

邀请业界、学界的国际专家做客课堂,进行分享交流,以专家的跨文化管理实践和研究经历,强化学生的理论知识和思想认识,让学生通过了解跨文化管理的企业实践前沿和学术研究前沿,辅助学生的国际胜任力培养。

(六) 进行案例研讨

综合利用课程教学中积累的案例库和课程资源库,包括跨国企业案例、中外文化比较案例、专家访谈与讲座视频、学生优秀报告及跨文化小组资料等,引导学生通过跨文化团队合作,开展体验式的案例分析,分析优秀企业跨文化管理的模式,并尝试解决具体的管理问题,将理论知识转化为实践能力。

三 教学组织实施

为了通过高等教育推动国际传播力[5],培养学生的国际胜任力,从教学活动、学习小组、作业任务、成绩评定和课程思政等方面进行了创新性教学组织实施。

(一) 国际化的教学活动

为了通过课程教学推动国际传播力和影响力[4-5],从如下四个方面进行了教学活动创新。

第一,构建文化多元化的学生群体。将中国学生与来华留学生合班授课,班上包含中国学生的本科生、来华留学本科生和研究生,一学期以上的国际交流学生及短期游学的国际学生。让具有不同国籍、不同文化背景的学生同堂上课。

第二,创建“师生二重唱”的上课模式。课堂上不仅教师讲,也要求学生以发言、讨论和PPT展示的方式,积极参与到讲课的过程中。每节课50%的时间由教师讲授课程的知识点,并采用提问式、讨论式的讲课方式,营造轻松的课堂氛围,间或采用小故事和小案例来增强学生对课堂内容的印象。另外50%的课堂时间则交给学生,由学生个人主讲或小组集体交流分享。

第三,利用课程微信群促进交流。建立课程微信群,主讲教师和助教在课前、课后通过微信群与学生交流,给学生提供课外阅读、收听和观看的材料,为学生答疑解惑,并对学生进行鼓励和鞭策。学生在课程微信群中提问,彼此交流,并分享课外自学收集的与课程相关的文字和视频资料。教师与学生互相分享心得,促进学生的自主学习。

第四,邀请外国专家做客课堂。利用科研国际合作网络中的资源,邀请来访的外国专家做客课堂,给学生介绍自己国家的文化、自己的跨文化交往经历,与学生互动交流,观摩、点评学生的报告和展示。曾邀请来自英国、美国、德国、爱尔兰和新西兰等国的专家担当客座教授。邀请身在异国的外国教授通过在线的方式,与课堂联线,与师生互动。

(二) 文化多元化的学习小组

为营造文化多元化,进行了如下四个方面的学习小组创新。

第一,创建文化多元化的小组。分组时有意创建具有多元文化背景的小组,以中国学生和外国学生相组合的小组为学习单位,每个小组6人左右,尽量让每个组具有来自不同国别的学生,最大限度地营造文化多元化场景,让学生感受跨文化交往的氛围。

第二,聘请研究生助教加入小组。聘请多名跨文化管理研究方向的研究生担任助教,确保每个小组活动时有一名研究生助教参与,在小组建立初期指导小组成员之间的交流和交往,在小组成熟之后观察、记录、考评小组的课后作业实践。