新工科背景下水工结构专业研究生培养模式创新研究

作者: 庞锐 田丝雨

摘 要:研究生教育是高等教育的关键一环,是创新型人才培养的重要环节,决定国家的发展水平。水工结构专业创新型研究生培养,是当前新工科背景下面临的挑战和发展前景。研究生教育作为高等教育的关键一环,承担着为国家发展和行业进步输送应用型创新人才的任务与使命,只有人才才能强国。该文以水工结构专业研究生培养为例,结合新工科发展理念,探讨新时代下传统研究生培养模式亟待解决的问题,结合实践教学经验,提出一些改善创新培养模式的建议。

关键词:高等教育;新工科;水工结构专业;研究生培养;创新培养模式

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)29-0077-04

Abstract: Postgraduate education is a key part of higher education, an important link in the cultivation of innovative talents. It determines the level of development of the country. The innovative postgraduate cultivating of hydraulic structure is a challenge and development prospect under the background of "new engineering". Taking the cultivating of postgraduate in hydraulic structure as an example, this paper discusses the cultivating mode of postgraduate in the new era based on the concept of new engineering, and puts forward some suggestions for improving the innovative cultivating mode based on practical teaching experience.

Keywords: higher education; new engineering; hydraulic structure major; postgraduate cultivating; innovative cultivating mode

基金项目:国家自然科学基金委面上项目“近断层非一致地震作用下高土石坝破坏模式及抗震性能研究”(52279096);大连理工大学拔尖创新人才培养质量提升计划——研究生教改基金项目“新工科背景下水工结构专业研究生培养模式创新与实践”(无编号)

第一作者简介:庞锐(1989-),男,汉族,辽宁大连人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为水利工程学。

*通信作者:田丝雨(1995-),女,汉族,辽宁大连人,硕士,助理研究员。研究方向为教育学。

创新产业的出现与发展正在推动高等教育的变革,而传统的理科和工科专业已不足以应对不断变化的时代。新工科是我国为适应新时代技术变革和挑战,培养高层次创新型工程技术人才的需求而提出的新一代工程技术发展的重要战略[1]。新工科是一门跨学科的交叉课程,培养的是复合型综合人才,使学生具备综合能力、全球视野、领导能力和实践能力。根据“天大行动”“复旦共识”“北京指南”等新工科建设文件,新工科是研究生培养的必然趋势。当今世界,知识的积累和应用已成为经济发展的主要因素,并日益成为一个国家在全球经济中竞争优势的核心。教育水平提高得越多,国家在技术方面的进步就越大,研究生教育作为高等教育中至关重要的一环,在国家的人才培养中起着关键作用,因此要全面落实新工科发展和工科新需求。新工科和新兴产业并不是一种断裂式的出现,既包含对传统行业的延续,创建新一批符合时代发展的新工科专业,又包含对传统工科专业进行改造和创新。新工科要求积极培养未来发展所需的新型人才,使我国在新发展阶段具有强有力的人才支撑。本文以水工结构专业研究生培养为例,结合新工科发展背景,探讨了新时代、新背景下研究生的培养模式。

一 水工结构专业研究生创新培养模式与实践意义

水利是一个国家经济和社会发展的基础。保证水利设施建设的稳定投资来源,是经济稳定、持续、健康发展的前提条件。水利作为国民经济的基础和关键产业,必须与经济社会保持协调发展,必须在不同时期满足经济社会发展对水利的需求。党的十八大以来,习近平总书记就水利发展多次发表了重要讲话,将“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”作为新时期水利工作方针。水利工程是国民经济基础设施的重要组成部分,治水、兴水离不开水工结构专业的建设,但水工结构专业作为发展较早的传统专业,目前的学科发展和学生培养面临封闭性、滞后性、空泛化等问题[2]。因此,当前发展趋势下,研究生创新培养问题亟待解决。目前各大高校将教育重点放在了如何将新工科思想贯彻整个研究生培养过程上,以期提高研究生培养质量。

另一方面,随着我国创新驱动战略的逐步推进,对工程领域技术人才的发展提出了更高的要求;党的十九大报告中提出要“加快建设创新型国家”,同时提出“创新是引领发展的第一动力”,要“培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队”。研究生教育是培养高层次人才的关键阶段,对国家创新体系创建、自主创新能力提高具有重要的作用,我国把研究生创新能力的培养作为研究生教育的核心和关键。因此,在研究生的教育中,加强研究生创新能力的培养非常重要[3]。

二 水工结构专业研究生现有培养模式

现有的水工结构专业研究生培养模式是传统教育模式的缩影,传统教育以课堂为主导,注重专业理论知识的传授,形成了相对封闭的培养模式,这种模式下培养的研究生创新性缺乏,自主能动性不足,与社会行业发展严重脱节。可以说,现有的研究生培养模式阻碍着学生的发展,不利于国家创新型人才的培养。目前,水工结构专业研究生培养存在的典型问题如下。

(一) 重理论,轻实践

研究生阶段的培养与本科生培养存在很大的区别,本科教育注重的是“学”,而研究生教育则应注重“研”,但是目前的研究生培养模式仍然以“教”和“学”为主导,偏重理论学习,忽略了学生实践能力的培养,培养过程中企业参与度不够,毕业生普遍与实际生产需求脱轨,缺乏理论联系实际解决工程问题的能力。新形势下,结合新工科建设背景,探索新的水工结构专业研究生人才培养模式,更新培养方法和培养理念,为社会培养高素质、高知识、高能力协同发展的研究生。

(二) 课程体系单一,缺少交叉学科

根据仇鹏飞等[4]对南京大学研究生课程调查与就业分析得到的数据可以了解到,研究生对现有的课程体系设置满意度不高,并且强烈希望学校增加硕博贯通课程、研究方法论课程、专业实践课程、前沿性课程和跨学科课程,说明学生对连贯性、创新性、交叉性学科需求较大。然而现有的研究生课程的可选范围有限,类型较为固定且传统,跨学科的交叉课程较少,不够突出以能力为导向的培养模式[5],对于本校直升读研的同学来说,还面临着研究生课程设置与本科设置差别不大、课程连贯性差的情况。此外,传统教学模式以老师为导向,为授课型课堂,学生缺少自主性,大多被动接受知识,无法根据自己的实际学习情况有针对性地选择学习课程。

(三) 实践环节无法有效落实

水工结构专业教学虽有不少实践性课程,但受传统教育模式的束缚,使得实践环节大多流于形式,无法有效落实,或者培养方案与工程实际脱节,教学及实践中缺少启发和创新[6]。主要表现有:验证性实验多,创新设计类实验少;实习环节走马观花,不能深入实践学习,导致实际收获少;课程设计内容陈旧,与实际生产科研相脱节[7]。对于专业学位研究生来说还存在着实践时间不足、实践内容与培养方案严重脱节的情况,主要原因是学校没能与企业建成稳定的实践平台,或者是企业项目涉及机密,学生实践接触不到核心内容。

(四) 研究生创新能力不足

创新是研究生进行学术研究的灵魂和核心,早已发布了《教育部关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养进一步提高培养质量的若干意见》(教研〔2005〕1号),经过长期的探索发展,我国培养的研究生虽然理论知识较为扎实,但是创新能力还不够,与时代发展要求相差甚远。影响研究生创新能力培养的因素有:研究生大幅扩招,优质生源不足;研究生培养模式采用“严进宽出”模式,学生研究生阶段学习动力不足;研究生课程设置、内容和授课方式存在不合理之处;缺乏浓厚的学术氛围;学生自驱力不足,缺乏创新精神[8]。

三 改善高校研究生创新培养模式

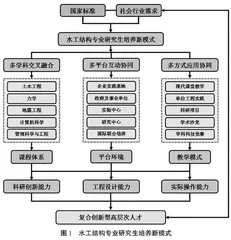

水工结构专业研究生现有培养模式遵循的是传统教育模式,传统教育只教给了学生思考什么,而不是如何思考。因此,这种破旧的方法阻碍了他们形成原创观点和获得对问题的细致入微的理解能力的发展。教育的目标应该是教学生如何自己学习,在新工科建设背景下,现有的研究生培养模式亟待改变。作者依据多年的教学经验和长期调研实践,结合构思、设计、实现和运作的CDIO工程教育核心思想,以国家标准、行业标准为准绳,以推动产业创新发展和实践创新能力为目标,从课程体系、平台环境、教学模式三个角度,对我国水工结构专业研究生的培养模式进行了探讨与改进(图1),为培养出与行业实际发展接轨的高质量研究生人才建言献策。

(一) 与时俱进,建立交叉学科融合的课程体系

建立以激发学习兴趣和提高教学效果为导向的研究生交叉融合课程体系。结合社会产业需要和学校学科特点,将水利工程、土木工程、地震工程和力学等传统水工必修课程与软件工程、计算机科学、管理科学与工程等新兴学科课程相结合,构架跨学科课程培养体系,根据CDIO理念,培养全面发展的研究生,实现培养目标。

重视基础理论课程和跨学科课程。研究生培养中课程教学占比虽不及本科生,但对学生日后的科研研究具有重要意义。必须要重视学生对基础理论知识的学习和掌握,使学生能充分理解底层学科逻辑并掌握理论,从而自主地建立知识框架,打好坚实的理论基础,将其自然而然地融入贯通到后期的课题研究中。同时,通过多途径、多学科的交流和融合,使学生全面、多方位地获得所需知识,拓宽知识面、完善知识框架和提高综合能力。

课程的教学内容、教学计划要因时制宜,及时改进。教师应关注学科发展最新成果,把握国内外行业发展和科学研究最新动态,从而合理安排课程内容和计划,将行业最新发展动态和前沿问题带入课堂,启发学生思考,激发学生兴趣,开拓学生眼界,培养创新思维,提高创新能力。另外,还需增加课程选择的灵活性,因材施教,尽量使每个学生的培养计划都能贴合学生的实际发展需求和兴趣,给予学生一定的自由,使得学生能充分发挥主观能动性,积极主动地学习知识。

增加创新实践课程与实践活动。目前研究生授课内容大多还是以理论知识为主,实践内容也大多是理论课程的附加部分,这样实践的效果并不理想,学生在思想上不够重视创新与实践活动。因此,有必要专门设立创新实践课程,为了有效调动学生的主动性和激励学生的创新性,可以设置门槛,将结课成绩转化成证书形式。

(二) 多平台联合,建立协同育人机制

充分发挥高校的优势资源与平台,并最大化地利用共享平台,实现资源的最大化利用。整合校内资源,创建专业学科平台,对具有不同学习背景和程度的研究生制定“合身”的培养计划、调整课程设置。导师团队构建既要能强强联合,也要优势互补,创新组建模式,引入连贯一体化的导师制度,充分调动导师的智慧与资源,对研究生进行全方位的支持和指导,使研究生“学有所依、学有所获、学有所成”。