以学生为中心的社科类基础理论课程教学改革策略

作者: 丁宇 闫明明 王哲 姚梦迪

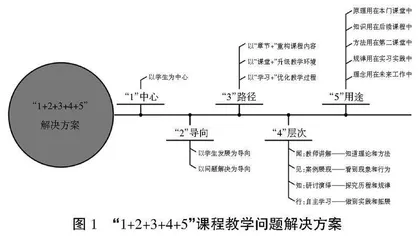

摘 要:以学生为中心是当前推动教学创新、培养一流人才的重要抓手。课程教学改革需要紧扣这一理念,结合“四新”建设要求、院校人才培养目标,根据课程中真实问题提出改革方案。该文基于政治学原理课程教学改革实践,介绍优化课程教学的三条路径,即以“章节+”重构课程内容,以“课堂+”升级教学环境,以“学习+”优化教学过程。同时,以学生为中心还应遵循实践导向,为此该文提出针对社科类基础理论课程痛难点的“1+2+3+4+5”解决方案,即理顺教学关系、构建积极动机、重设教学方案及拓展使用场景,以期推进师生共建课程、共治学问、共享成效,实现学以致用。

关键词:以学生为中心;社科类基础理论课程;政治学原理;课堂教学;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)30-0038-05

Abstract: Student-centeredness is an important tool to promote teaching innovation and cultivate first-class talents. The curriculum teaching reform needs to closely follow this concept, combine the requirements of "four new" construction and the goal of talent training of institutions, and put forward the reform plan according to the real problems in the curriculum. This paper introduces three paths to optimize the course teaching based on the teaching reform practice of the course of Principles of Political Science, namely, reconstructing the course content with "Chapter+", upgrading the teaching environment with "Classroom+", and optimizing the course teaching with "Learning+". At the same time, the student-centered approach should also be practice-oriented. To this end, this paper proposes the "1+2+3+4+5" solution for the pains and difficulties of basic theory courses in social sciences, namely, rationalizing teaching relationships, constructing positive motivation, redesigning teaching programs, and expanding the use of scenarios, in order to promote teachers and students to jointly build the curriculum, co-manage learning, share the effectiveness, and to realize the application of learning.

Keywords: student-centered; basic theory course of social science; Principles of Political Science; classroom teaching; teaching reform

以学生为中心理念在中国传统教育中被放在了非常重要的位置。《论语》中有“学而不思则罔”“温故而知新”“不愤不启,不悱不发”“有教无类”;《礼记》中有“教也者,长善而救其失者也”等论述[1],都强调“学”的主体性。当代信息技术创造了跨时空的教育和学习方式,使大学生得以围绕自身特点构建更为个性化、立体化的学习方式。在实际教学过程中,以学生为中心涵括了课程体系、课程教学、教学条件、教育管理、教育文化和教学实践活动等内容[2],需要明确学生为什么学、学什么,以及学生希望教师怎么教、学生应该怎么学、学生希望得到怎样的管理服务支持[3]。有学者提出,以学生为中心的三个基本原则是以学生发展为中心,以学生学习为中心,以学习效果为中心[4]。基于前人研究,本文通过分析政治学原理课程面临的教学痛点和难点,阐述本课程在教学过程中落实以学生为中心理念的具体改革措施,并尝试提出社科类基础理论课程学以致用的可达路径。

一 新技术背景下的教学痛点与难点

技术发展对高等教育教学产生了深刻的影响。从教学环境上看,互联网时代的知识呈现出从线性走向网格、从专家权威到去中心的特点,在网络社群中知识传播实现了从共建共享到众传共推[5]。从教师侧来看,教学模式在很多方面发生了重大变化,如教学准备从备课向学习设计延伸,教学过程从讲授向学习活动组织延伸,教学方式从线下教学向远程专递课堂、网络空间教学、异地同步教学等[6]延伸,教学评价从学期考试向关注学习全过程延伸等。从学生侧来看,学习方式也发生了重大变化,如学习模式从被动接受向主动探究转变,学生从学习内容的消费者向学习内容的创造者转变,更加崇尚自由平等、多重样态、双向交互,对泛在学习、个性化学习等需求日益高涨[7]。从教学效果看,“互联网+高等教育”、智慧学习等重构了以主体价值、多元价值和交互价值为基本结构的价值形态。结合政治学原理课堂的实际教学情况,我们通过学情分析教学痛点问题,通过教情分析教学难点问题,以期从实际教学问题中发现课程改进的可能性。

(一) 学情与教学痛点分析

学情分析是落实以学生为中心的起点。人在18~25岁理性和理性能力发展到巅峰期,直接影响认知、情感、道德和社会融入等方面的能力[8]。尤其是“00后”大学生个体意识开始觉醒,学习生活自主化强,网络行为丰富多样,学习需求呈现出碎片化、多维度、易变化的特点。结合大学生学习特点,政治学原理课程通过启用全过程课程评价反馈机制(学期前期许调查、学期中随堂回访、学期末学生评教),我们了解到学生学习中的一些痛点问题。

一是从学习动机来看,要“过关”不要“过程”。追求课程通过或高分,存在以“分数”为驱动的功利化竞争,忽视过程参与,认为理论课程的互动参与浪费时间,从而导致被动学习。二是从学习过程来看,要“现成”不要“现实”。追求知识迅速获得,忽视时政和现实关照,认为理论知识枯燥,容易听过就忘,从而导致机械学习。三是从学习效果来看,要“效率”不要“效能”,追求复习效率,忽视知识系统性,认为理论知识对未来就业没用,从而导致片面学习。

总的来说,教学痛点产生于工具性、功利性、程序化、单向度的“应试”学习观[9]。为了改变“应试”学习观,需要将知识学习导向科学认知、技术体验、社会参与、文化觉醒和生命体悟,增加课程的“价值感”,使学生在学习过程中有成就感,在学习结束后有获得感。

(二) 教情与教学难点分析

教学中存在的问题并非单纯是学生的问题,问题的产生与教学设计、实施也密切相关,因此分析教情也同样重要。我们认为当前本课程的教学中存在3个难点。

一是注重传承“老资源”,但转型还需“新开源”。基于多年的教学实践和成果迭代,本课程拥有丰富的理论和案例资源,教学强调对政治学原理知识的系统呈现,但教学现代化还要求在技术、内容、环境上实现新的变化。二是适应学时“精简化”,但授业还需“好消化”。新一轮培养方案修订使课时量骤减,但为把理论课讲好需要不断增加教学案例和教学实践活动,两者张力之间就需要重构内容、方法和流程,使学生在有限的课时中充分消化和吸收知识。三是强调课程“专业性”,但培养还需“系统性”。政治学原理是行政管理专业的学科基础平台课,为了给后续课程打好基础,我们非常强调讲授的准确和扎实;但还需要理顺“前导”与“后续”课程的关系,通过系统设计使其更具连续性。

总的来说,教学难点产生于当下遵循学科逻辑的教学设计对学习效果的预测与现实教学过程中知识传输效果的差距。也就是说,课程设计往往按照教师预测的知识传输效果及效率进行,而在具体的教与学的过程中,学生才是学习效果的最终实现者。

针对以上痛点和难点,本课程采取以学生为中心的课堂教学模式转型。教学设计以学生为中心,教师引导学生自学,在学生自学发生困难时提供帮助,通过适当的学习任务发展学生能力,使学生实现主动参与、“在场”体验、自由探究,最终达到有效学习。

二 政治学原理课程教学改革措施

政治学是研究以国家为核心的各种政治现象、政治关系、政治活动及其发展规律的科学。政治学原理是在学习马克思主义政治观基础上,掌握政治学的基本概念,联系中国政治发展实际,理解世界政治局势变化的课程。该课程作为行政管理专业的学科基础平台课,是一门理论课程,具有理论性强、政治性强的特点。根据培养“胜任基层党政机关相关工作的高素质应用型公共管理学人才”的培养目标,本课程设置了“知识-能力-价值”三维育人目标。知识目标强调夯实专业知识,能力目标强调发展实践能力,价值目标强调树立崇高理想。

为了解决教学中的痛点和难点,回应国家大环境、教育新要求、专业新发展等新情况,课程根据ADDIE模型①进行教学设计,基于原课程教学中的3个核心要素,即“章节”——授课内容的依托、“课堂”——教学场景的依托、“学习”——教学过程的依托,进行了内容重构、环境升级、过程优化,努力达到学生个体认知负荷达最优化。

(一) 以“章节+”重构课程内容

1 章节+内容分类

遵循人类认知与学习发展的阶段性特点,体现“学习是活动,活动产生经验,经验改变大脑”的教学逻辑[8],根据布鲁姆分类法,将每章需要掌握的内容分为记住(remember)、理解(understand)、应用(apply)、分析(analyze)、评价(evaluate)和创造(create)的不同学习要求,区分低阶学习内容和高阶学习内容,使不同层次内容的学习彼此照应,均衡发展。

2 章节+课程思政

习近平总书记强调,高校思想政治教育工作“要遵循思想政治工作规律,遵循教书育人规律,遵循学生成长规律”。基于此,本课程的课程思政主要措施有3个方面。一是遵循思想政治工作规律,挖掘思政元素,分解思政目标,使用案例活页,更新实践动态。如在第八章政治发展讲解中,为使学生更直观地理解中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势,加入“抗疫”主题案例。二是遵循教书育人规律,用“政治原理”分析“课程思政”。课程思政是政治社会化的一种途径,通过在第七章政治文化课堂中与学生共同探讨这一学术问题,增加学生对课程思政的接受度。三是遵循学生成长规律,实施沉浸式思政。结合学生碎片化、多维度的学情特点,在每章讲解前引入一段与之相关的视频素材,尤其是体现中国气度的文化类节目。如在第二章国家权力与国家形式讲解前,给学生播放《国家宝藏》的“三星堆文明”视频,从金权杖、金面具等器物引出其所代表和象征的“国家权力”。

3 章节+鲜活案例

发掘时事、实践案例,形成案例集。如在第二章国家权力和国家结构中,以“金砖+”机制作为学习背景,介绍相关国家的国情、选举过程,使学生对不同国家政体、国家元首、政府首脑、选举程序等有更为直观、形象地了解。