基于OBE理念的数字化社会治理人才培养路径探析

作者: 杜伟泉

摘 要:随着数字中国战略的深入推进,数字化转型成为社会治理的未来方向。目前,基层还面临数字化社会治理人才短缺的问题,亟需通过多种渠道培养。数字化社会治理人才培养要基于OBE理念,理想定位是培养基层政府和公共部门亟需的复合型数字化管理人才,注重思想政治素质、知识体系、能力结构和数字素养。数字化社会治理人才的培养,要从以下方面着手,坚持立德树人的根本任务;优化师资队伍结构;紧扣数字化社会治理人才核心能力培养;打造全流程参与的教学模式;完善数字化社会治理的教学场景。

关键词:数字化社会治理;人才培养;OBE理念;路径选择;教学模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0151-05

Abstract: With the deepening of the digital China strategy, digital transformation has become the future direction of social governance. At present, the grassroots still faces the problem of shortage of digital social governance talents, which needs to be trained through various channels. The cultivation of digital social governance talents should be based on the concept of OBE, and the ideal positioning is to cultivate complex digital management talents urgently needed by grassroots governments and public sectors, focusing on ideological and political quality, knowledge system, ability structure and digital literacy. The cultivation of digital social governance talents should be carried out from the following aspects: to adhere to the fundamental task of moral cultivation, to optimize the teaching staff structure, to keep close to the core competence training of digital social governance talents, to create the teaching model of the whole process participation, and to perfect the teaching scene of digital social governance.

Keywords: digital social governance; personnel training; OBE concept; path selection; teaching model

基金项目:国家社科基金项目“基层社会治理数字化智能化研究”(21BSH046)

作者简介:杜伟泉(1978-),男,汉族,江西赣州人,博士,副研究员,硕士研究生导师。研究方向为社会治理、数字社会、社会流动。

党的二十大报告强调,“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”[1]。随着智慧社会的加速来临,数字技术、智能技术深刻影响了人们的工作、生活,基层社会治理数字化智能化是智慧社会的必然趋势。一些发达地区在社会治理数字化智能化方面进行了积极探索,取得了积极成效。尤其是在抗击新冠感染疫情工作中,依靠大数据、云计算、人工智能等先进技术,融合网格化管理、健康码等应用,数智研判、统筹合力、靶向治理的效能充分显现。但是,我们也要看到:由于治理理念、治理方法的滞后性,现有的基层社会治理人才可能难以适用于以算法、数据为主体的应用环境[2]。面对基层社会治理数字化、智能化的趋势,高校亟需根据国家治理能力现代化体系的总体布局和社会治理转型需要,加强数字化社会治理人才培养,下面主要从研究生培养的视角进行论述。

一 社科类人才培养要坚持OBE理念取向

随着高等教育大众化步伐加快,高校大学生毕业生数量屡创新高。根据教育部公布的数据显示,2023年高校毕业生规模预计1 158万人,其中人文社科类专业毕业生近40%,约463万人。当前,社科类毕业生就业难的问题更为突出。一是受到疫情冲击,不少企业经营受到严重影响,如房地产、互联网行业的企业裁员;由于疫情期间,全国高校学生都经历了或长或短网上授课,且出校实习的机会大大减少,使得这批学生的实践能力明显缺乏锻炼,对其找工作带来了直接影响。二是受到“双减”政策影响,教育培训行业上千万规模的从业人员面临转型再就业,原本这一行业能吸纳社科类毕业生的渠道基本关闭,也给社科类毕业生带来另一重冲击。三是受到世界经济周期影响。我国对外贸易企业生存面临一定的困境,不少企业减少新员工招聘,使得这些企业吸纳毕业生的人数减少。

在严峻的就业形势下,社科类相关专业的职业发展前景并不让人满意。以社会学类毕业生为例,根据《2022年中国本科生就业报告》的数据显示,2019—2021届社会学类专业的毕业生毕业半年后的月收入为4 811、4 868、5 188元,分别比同年度全国本科毕业生平均值低629、603、645元;2019—2021届本科毕业生毕业半年后从事社区工作者的收入分别为4 396、4 415、4 459元,比同年度全国本科毕业生平均值低1 044、1 056、1 374元[3]。

随着人工智能等技术飞速发展,也将给未来社科类人才培养模式带来巨大冲击。例如,Chat Generative Pre-trained Transformer(ChatGPT)的诞生,给现有的教育体系带来巨大的冲击,尤其是对人文社科类专业的冲击更为残酷。作为一款生成式人工智能软件,它会写诗歌、论文、文案,撰写的文字水平甚至超过一般人。虽然它在未来一段时间内主要角色可能是辅助学习、辅助教学、辅助科研,但ChatGPT种种表现对现行社科类人才培养的冲击不能低估,不能否认它迭代升级后可能会带来更多的挑战。如果我们对社科类人才的培养还不主动适应未来的智慧社会,还停留在传统的知识传授,忽视学生独立思考、创新能力、学习品质,未来我们培养的社科类人才极有可能面临“一毕业就失业”的窘境。

目前,导致社科类人才就业难最为关键的问题是人才培养与现实脱节。从南京某高校社会工作专业的学生来看,每届本科毕业生约60人,但是实际在毕业后从事社会工作相关专业的仅为个位数,学生对本专业的认可度很低,认为学的东西用不上。大部分学生本科毕业后选择攻读其他专业的研究生,或者从事其他与专业无关的工作。从这些事实可见,社科类人才培养与社会需求的契合度有待提高,亟需树立结果导向、需求导向的OBE理念。

20世纪90年代以来,基于学习产出的教育模式(Outcome-Based Education,OBE)在北美开始发展起来,“清晰地聚焦和组织教育系统,使之围绕确保学生获得在未来生活中获得实质性成功的经验[4]”。根据OBE理论,学生产出而非教科书或教师经验成为驱动教育系统运作的动力[5],以结果为基础的教育转变类似于全面质量管理在制造业中的应用[6]。在高等教育大众化背景下,高等教育人才培养也是市场行为,尤其是数字化社会治理人才培养更需要树立OBE人才培养理念,坚持人力资源市场需求导向,充分考虑社科类专业所面向行业的需要,深度推进产教融合,动态调整研究生培养方案。

二 数字中国背景下亟需数字化社会治理人才

随着数字中国战略的深入实施,各地政府大力推进数字政府、数字化社会治理的战略,这种背景下对于从事数字化社会治理的人才有了新要求,目前我国数字化社会治理人才比较短缺,不少基层领导干部也提到过类似观点。本课题组在各地调研中发现,有些数字化社会治理客户端或APP过于复杂,群众反映数字化平台“操作太复杂”(36.21%)、“设计缺陷多”(19.98%),平台或设备卡顿、系统崩溃“经常”和“比较多”的占21.34%,29.39%的群众认为数智技术在社会治理中“毫无作用”“作用不明显”或“作用一般”。这些问题的存在,如果从人才培养的角度来审视,某种程度上也反映了基层政府中真正懂得数字化社会治理的人才比较匮乏,不了解群众需求,导致一些数字化治理平台脱离实际。

由于数字化社会治理是新生事物,目前从事数字化社会治理工作的很多干部基本上没有计算机等技术背景,他们对于数字化社会治理的理解可能还存在一定的误区,因此,在他们主导下设计的数字化社会治理系统很容易沦为华而不实、脱离实际的“盆景”,群众满意度不高。从具体操作数字化系统的基层干部来看,尤其是农村基层干部,年龄普遍偏大、文化水平相对较低,他们应用数字化智能化平台存在困难,从而影响了数字化社会治理的深入实施。

再从高校现有的师资队伍师资结构情况来看,从事社会治理教学和研究的教师一方面缺乏地方政府工作经验,不熟悉基层政府的运作流程,缺乏对基层社会治理数字化情况的真正了解,在从事数字化社会治理研究中,容易陷入坐而论道、脱离实际的误区;另一方面,这一领域的教师大多数是人文社科类学历背景,对于互联网、大数据、人工智能等技术缺乏常识,要研究其在实际社会治理中的应用,存在一定的技术障碍。

三 数字化社会治理人才的理想定位

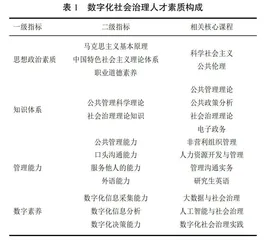

数字化社会治理人才培养要坚持OBE理念,体现应用导向、需求导向,瞄准基层政府和公共部门的实际需求,培养基层政府急需的复合型人才。数字化社会治理人才素质体现在研究生的思想政治素质、知识体系、管理能力和数字素养四个方面(表1)。思想政治素质方面,应当掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想,具备较高的思想政治素质和职业道德。知识体系方面,不但需要掌握社会治理和公共管理的相关科学理论知识,了解国外社会治理的前沿发展动态,尤其是掌握数字化社会治理相关的理论知识。管理能力方面,不但要具备公共管理能力和公共政策分析判断能力,还需要具备积极聆听、有效的口头沟通能力、服务他人的能力;数字素养方面,包括数字化信息采集、分析、研判能力,以适应数字化社会治理的现实需要。

研究生课程设置上,需要增加数字化社会治理的相关模块,这一模块应当包括大数据与社会治理、人工智能与社会治理、数字化社会治理实践等课程,涵盖大数据处理、数字化社会治理平台设计、数字化社会治理系统运作和大数据辅助决策等相关方面。尤其需要安排一定的实践课程,让研究生到基层政府和村(社区)等组织进行实习,以体验基层治理的真实情况;此外,应当不定期邀请相关领域的专家学者、负责数字化社会治理项目的企业技术负责人、从事数字化社会治理方面工作的政府官员为研究生开展前沿讲座,帮助研究生了解这一领域的理论前沿问题。研究生毕业论文的写作可以是咨询报告、调研报告、项目规划和学术论文等多种形式,体现理论与实践的紧密结合。

四 数字化社会治理人才培养路径探索

推进数字化社会治理人才培养中,要牢记大学使命,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为中国式现代化建设背景下的“中国之治”提供有力的人才支撑。

(一) 坚持立德树人的根本任务

人才培养工作涉及学校工作的方方面面,而贯通其中的是思想政治工作体系。首先要坚持正确的政治立场,牢记“为党育人、为国育才”的根本使命,用生动活泼的方式引导研究生坚定不移听党话、跟党走,培养堪当民族复兴重任的时代新人。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑“三进”工作,深入推进习近平教育思想进学术、进学科、进课程、进培训和进读本“五进”工作。要以课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人和组织育人等“十大育人”体系为基础,全面统筹数字化社会治理人才培养各方面的育人资源和育人力量,推动全体教职员工把工作的重心和目标落在育人成效上,构建具有中国底色、本校特色、与国际接轨的数字化社会治理人才培养方案,将思想政治工作融入数字化社会治理人才培养各环节,推动实现知识教育与价值塑造、能力培养有机结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。