精读教材使用中的思维教学研究

作者: 张之俊 杨环溶

摘 要:近年来,教材研究成为外语教学研究的热点之一。关于教材使用是否提高思辨能力的研究甚少。该研究主要借用认知叙事学领域下的社会思维理论,聚焦英语专业精读教材使用中的小说思维,采用质性研究方法,观察学生的思辨能力是否得到提高。研究发现,通过课堂观察、实物、访谈等方法,学生的分析、推理、评价三种思辨能力有所提高,培养学生具有一定研究能力。小说思维教学不仅是有效的教学工具,也是培养与提高学生思辨能力的有效教学工具。

关键词:教材使用;认知叙事学;社会思维理论;思维教学;思辨能力

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)33-0007-05

Abstract: In recent years, the use of teaching materials has bee one of the heated issues in foreign language teaching and research. However, the study on whether its use in teaching can improve the students' critical thinking ability has been very limited. This study focuses on teaching fictional minds in the use of intensive reading books for English Majors; it takes a qualitative approach in examining whether the students' critical thinking ability will be improved. Through class observations, writing materials and interview, it was found that the students' critical thinking ability to analyze, reason and evaluate was improved and their ability to research was also upgraded. Thus, teaching fictional minds is not only an effective pedagogical tool, but also one that cultivates and improves the students' critical thinking ability.

Keywords: the use of textbook; cognitive narratological perspective; social mind theory; teaching fictional minds; critical thinking ability

中国作为外语学习大国,外语教材具有举足轻重的作用,是培养人才的重要组成部分。新时代国家对外语人才提出了新的要求,其中包括培养学生的思辨能力。因此,外语教材的使用,同外语教材的编写、分析与评价等同样重要需要开拓创新。近年来,外语教材使用研究引起了国内外学者的重视,已有关于外语教材使用的理论研究[1],教师使用教材任务的策略与动机[2],教材拓宽研究[3]等。然而,当前对于教材使用是否提高思辨能力的研究甚少。本研究聚焦《精读2:文学与人生》(以下称《文学与人生》)中的小说思维教学,考查该教学能否提高学生的思辨能力。

《文学与人生》是外语教学与研究出版社出版的大学思辨英语教程之一,为英语专业国际规划教材,于2016年出版,在国内众多高校被广泛使用。其包括15个单元,各单元包含Text A和Text B,除其中一篇为戏剧体裁,其他均为短篇小说。正如教材名称所示,该精读教材乃以小说为主的文学阅读教材,旨在培养学生的思辨能力。候毅凌和牟芳芳在本册教材编写说明中提到:“在文学阅读和理解中,思辨不仅与之密切相关,而且是不可或缺的。反过来,文学正因其文本特殊的文类和文本特点,也使思辨的运用和意义独具风采”[4]。Cohn[5]谈到小说叙事虚构性时,认为思想意识乃虚构性标记。Palmer[6]和Zunshine[7]同时指出,阅读小说即阅读思维。因此,本研究主要借用认知叙事学领域的社会思维理论,在精读教学中探讨《文学与人生》的小说思维,考察学生的思辨能力是否得到提高。

一 《文学与人生》小说思维分析框架

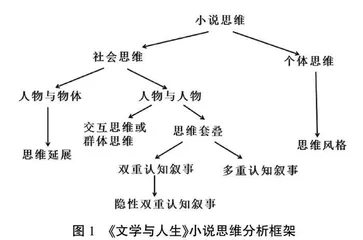

本研究结合教材内容与小说思维理论,在精读课教学中所采用的小说思维分析理论框架围绕个体思维与社会思维展开,具体理论框架如图1所示。

小说思维包括个体思维与社会思维,前者采用思维风格概念[8],为辅助手段,后者采用Palmer[6]的社会思维理论,为主要手段。

二 研究方法

(一) 研究对象与数据收集

本研究所实施的教学班级为北京某双一流理工科大学外国语学院一年级某个班级,共17名学生,女生15人,男生2人。课程名称为精读二:文学与人生,教学研究时间为2022年春季学期,由于新冠感染疫情原因,采用腾讯会议进行线上教学,学习通平台为辅助教学,共16周,64学时,教材为本研究所关注的外研社出版的《文学与人生》精读课程教材,本文第一作者为主讲教师。

图1 《文学与人生》小说思维分析框架

本研究采用质性研究,数据收集来自课堂观察、实物、访谈。课堂观察为教师与同行教师观察学生的课堂表现;实物为反思日志,学习通平台回答及期末考试;访谈为集体访谈。

(二) 教学内容

本研究根据小说思维特点,确定教材6篇短篇小说。根据Mcdonough等[9]提出教材可增加材料的观点,本研究增加了著名短篇小说集《都柏林人》中“The Boarding House”和“A Mother”两篇短篇小说。最终课堂讨论8篇,教学内容见表1。

表1 《文学与人生》小说思维教学内容

表1中8篇小说分别用7学时完成,期末阶段4学时要求学生分析教材其他单元进行小组汇报;4学时总结与答疑。

三 研究发现

本研究的课堂观察、实物、访谈等质性数据分布在三个阶段:教学之前、教学期间与教学之后,三个阶段捕捉了学生的变化。通过使用该教材聚焦小说思维,三个阶段展现了学生的分析、推理、评价能力都有一定的提高。

(一) 教学之前

开课前两周,教师在学习通讨论模块用中文发布问题:“你认为老师将如何使用精读教材?”17名学生中,14人参与了回答,其中11位学生不约而同提到了教师将注重课文中的词汇、句子、释义和翻译等传统方式。两位学生的回答具有代表性,“老师会针对词句讲解,按照教材的安排进行”,“我认为老师会对整部作品做大致的介绍,然后按部就班地讲解文章中的单词、句法、翻译等,教学导向为基础的夯实”。另外三位学生指出,教师将按照课后题,如思辨问题展开讲解,一位学生还补充了对课程的认识,“精读意味着对文章内容的深度理解,除了文章的结构划分外,还会学习作品背后的社会背景以及对一些专有名词的解释,或者在角色代入过程中体味主角思想感情变化”。

距离开课一周时间,教师又在学习通作业模块用英文发布问题,大意是“我们为何阅读文学?”,要求学生用英文作答,字数不限。回答情况见表2。

表2 阅读文学的原因及人数分布

表2给出了学生们从个人角度阅读文学的原因,多数学生围绕1~2个原因展开,也有学生给出3个原因,因此,部分回答包括其中的几项。值得注意的是,有3位学生提到了感受人物心理感受,与本研究中所关注的小说思维教学有着紧密联系。

课堂教学之前,学生整体对于该精读教材使用的认识在传统字句及语法分析上,认为教师将按照教材的内容及其安排授课。同时,学生整体对于阅读文学的原因比较宏观,但已经展示了阅读文学的兴趣。

(二) 教学期间

课堂教学期间,研究发现主要来自两种数据:①课堂观察,即主讲教师课堂观察及同行教师课堂观察;②实物,观察学生反思日志,学习通讨论模块上学生的回答。

1 课堂观察

教师教学中秉持师生与生生互动原则,全程英文讲授,到讨论第七篇“Hand”时,学生们可以从理论概念视角等分析出人物个体与群体的思维状况。现举一例:开篇教师引导学生关注主人公Wing Biddlebaum与小镇群体居民对立关系之后,师生聚焦第二段首句:

Wing Biddlebaum, forever frightened and beset by a ghostly band of doubts, did not think of himself as in any way a part of the life of the town where he had lived for twenty years[4].

师生讨论如下。

教师:What causes Biddlebaum to be alienated from the town?

学生1:He was frightened and beset by a ghostly band of doubts.

教师:So what does “a ghostly band of doubts” suggest?

学生1:It is from a type of communal thought.

学生2:But who are those people that show doubts of this kind ?

所有学生点头表示有这样的疑问。教师让学生相互以小组形式讨论两分钟,讨论之后。

小组1代表:As we discussed earlier, some communal thought can be stated implicitly. In this context, these doubts have something to do with the town people.

小组2代表:We agree. We can see those without any bodily appearance form a kind of communal thought that has a great impact on the character. This is similar to the story “A Mother” we discussed. Here they shape a climate of opinions on Widdlebaum.

小组3代表:So this is also a kind of communal thought that assumes a ghostly appearance. That's why Widdlebaum feels isolated.

小组4代表:In this story, we can see the power of social minds on the central character. And the social minds are in the form of a communal thought that are immoral or ethically questioned, which reminds me of that in Hardy's Tess.