科学思维方法与专业课深度融合的教学改革探索

作者: 闫盛楠 顾广华 荆楠

摘 要:为践行新时代高等教育“以学生发展为中心,培养学生高阶能力”的教学理念,基于信号与系统课程进行教学研究与实践,探索一种科学思维方法与专业课教学深度融合的教学模式。运用科学有效的思维方法指导教与学的过程,通过营造思维刻意训练的学习氛围、普及科学思维的方法理论、在学科背景中应用实践、提供精细化的教师指导,并在教学实践中持续改进,促使学生建立学科思维,发展科学思维。实践表明,该教学模式切合学生实际情况,能够促进学生科学地、普遍地发展,并且有利于营造自我成长型的学习文化。

关键词:高阶思维;学生发展;科学思维方法;学科思维;信号与系统

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)33-0125-04

Abstract: In order to practice the teaching concept of "taking student development as the center and cultivating students' high-level ability" in higher education in the new era, we have explored a teaching mode of deep integration of scientific thinking method and professional course teaching based on the course "Signals and Systems". Using scientific and effective thinking methods to guide the process of teaching and learning, students are encouraged to establish discipline thinking and develop scientific thinking by creating a learning atmosphere for deliberate training of thinking, popularizing the method and theory of scientific thinking, applying practice in the discipline background, providing refined teacher guidance, and continuously improving in teaching practice. Practice shows that this teaching mode is suitable for students' actual situation, can promote students' scientific and universal development, and is conducive to creating a self-growing learning culture.

Keywords: high level thinking; student development; scientific thinking method; discipline thinking; Signals and Systems

2018年,教育部对新时代的高等教育,提出了“高阶性、创新性、挑战度”的金课标准。其中所谓“高阶性”,就是知识能力素质的有机融合,是要培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维[1]。思维是认知的根本,是发现、分析、解决问题的核心要素[2],而研究表明,当代大学生思维水平差异性大,普遍处于较低层次的思维阶段[3]。显然,高等教育出现了一个重要矛盾:新时代赋予的高阶目标与教育对象思维能力的低阶水平之间的矛盾,因而教学的主要任务就应该是,面向普遍思维层次的学生,提供强有效的指导,帮助学生实现从低阶水平到高阶能力的过渡。

然而,在教学实践中,明确了高阶目标,丰富了教学活动,却经常忽略多数学生的实际思维水平,没有给予学生科学系统的方法指导。仅靠学生在实践中摸索,对学生思维与能力提升的效果并不明显[4]。“以学生发展为中心”在一定程度上,变成了“以少数优秀学生发展为中心”,多数学生表现出不得法、不适应,甚至非常排斥的情况。

学生的发展应该是普遍地发展、科学地发展,需要有科学的思维方法来指导教与学的过程[5]。这样才能做到教师指导有“章”可循,学生发展有“法”可依。因而,本研究致力于探索一种科学思维方法与专业课教学深度融合的教学模式,基于本科课程信号与系统进行教学改革与实践,将科学思维方法与专业内容深度融合,运用科学有效的思维方法指导教与学的过程,利用方法提高课程认知水平,培养学科思维能力;同时,在认知实践中完成对学生的思维训练,发展科学思维能力,实现课程的高阶目标。

一 教学分析与教学理念

(一) 课程分析

信号与系统是一门电子信息类专业必修的学科基础课程,其涵盖的基本分析方法,为后续专业课程的学习提供理论基础,同时在实际的信息系统中也具有广泛的应用[6]。课程理论性非常强,包含大量的数学推导与电路分析,内容看似繁杂,实则蕴含着非常统一的学科思维逻辑——变换域思维方法。依托该课程使学生掌握这种学科思维方法,才能保证学生在后续专业课中融会贯通,理解学科。

(二) 学情分析

针对即将开课的大二学生的思维状况,通过问卷、座谈、查阅资料等形式调查分析,总结如下。

一是未接触过思维通识课,不了解科学思维方法或者缺乏应用实践。

二是绝大多数学生没有主动进行思维训练的意识。

三是思维水平普遍偏低,体现在线性思维、惯性思维、元认知能力弱等方面。

四是多数学生没有良好的思维习惯(多思、深思、巧思、反思等)。

五是刚接触专业课,完全不了解学科思维方法。

(三) 教学目标

基于课程分析与学情分析,确立了课程的教学目标。其中,知识目标包括在把握学科思维逻辑的基础上理解学科基础理论知识,在了解信息系统框架的前提下明确理论的学科应用背景,了解学科前沿并把握技术迭代的创新智慧。技能目标包括掌握分析、解决工程问题基本的科学思维方法,锻炼团队沟通协作能力、书面口头表达能力等。情感目标是培养学生对专业学习的兴趣,促使学生养成良好的思维习惯。价值观目标是促进学生家国情怀、科学精神、工匠精神的培养,引导学生树立正确的学习观。

(四) 教学理念

为了真正践行“以学生普遍地、科学地发展为中心”的教学理念,在课程教学过程中,针对思维水平各异的学生,以高阶思维培养为导向,进行有意识、有计划、有指导、有学科应用背景的思维训练。将科学思维方法与课程教学深度融合,以科学思维孕育学科思维,帮助学生拿起思维的武器,在课程的认知与探索过程中不断成长。核心教学理念如下。

一是意识培养。教学全过程以思维训练为主线串联,深入思维层面挖掘,营造思维刻意训练的学习文化与氛围,培养学生关注思维成长的意识。

二是方法普及。适当融入科学思维方法通识内容及教师科研心得方法,帮助学生掌握“思维方法论”。

三是实践应用。在学科应用背景下,为学生提供大量实践机会,综合运用多种思维方法。

四是有效指导。通过精细化的过程设计,使教师指导更高效,且能兼顾思维水平各异的多数学生。

五是持续改进。教师通过思维认知科学的积极探究和教学实践的不断反思,以学生产出为导向,改进和完善具体的教学设计。

二 教学设计与实施

(一) 教学内容

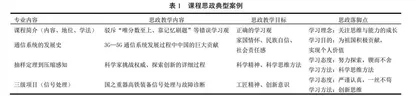

1 思政内容融入:以学习观引导为特色

围绕“立德树人”的根本任务,将思政内容融入专业教学中,在实现思政宏观目标的同时,增加思政落脚点:引导学生明确学习目的,树立正确学习理念,端正学习态度,掌握学习方法。典型的思政案例见表1。其中,学习理念与学习方法的部分,重点强调了科学思维的重要性,传达了在学习中刻意训练思维的思想,培养学生关注思维成长的意识。

2 通识内容补充:普及科学思维方法

通过学情调查分析发现,本校并未开设思维方法类的通识课,大多数学生缺乏相应的认知,因此,在教学内容中适当增加了常用思维方法的介绍,包括逻辑思维方法、创新思维方法、科研基本方法。其中,常用逻辑思维方法如演绎法、归纳法、比较法和类比法等,贯穿整个课堂教学过程,教师稍加点拨,引导学生应用。创新思维方法主要依靠学生自学,教师负责推送资源。在中国大学慕课和超星尔雅平台上创新思维方面的通识课众多,只选择本课程教学常用的思维方法和策略,比如水平思考法、结构化思维方法、组合思考法、思维导图、头脑风暴和六顶思考帽法等,相应的网络资源短小精悍、有趣易懂,学生很乐意学习。另外,在课程项目实施过程中,加强对学生科研基本方法的指导,比如,如何查阅文献、如何进行方案设计、如何对结果客观分析,等等。

3 教材内容重构:以学科思维培养为导向

信号与系统教材的内容设计存在以下弊端[7]:偏普适理论角度、忽视学科内在逻辑,重理论而轻应用,经典但陈旧,因而,在课程教学中,以学科思维培养为导向对课程内容进行了深入的加工与重构,力求多角度丰富教学内容的内涵与外延。

一是强化学科核心思维。变换域思维模式是课程承载的学科核心思维方法,学生难于接受的关键在于惯性思维——习惯了时域的具象化思维,变换域过于抽象。对此,教学从理论层面深入解读,按照“数学本质、物理意义、学科价值”三个维度补全教学内容;从实践层面深入引导,大量的相关练习,纠错、反思、强制思考等各种方法,渗透进每一种教学活动,以帮助学生克服思维惯性,内化变换域的思维模式。

二是培养学科整体思维。课程虽然是学科基础入门课程,但有必要帮学生搭建学科理论的总体框架和学科应用的基本结构,培养学科整体思维和系统思维,避免学生“只见树木不见森林”,迷失在教材繁杂的理论原理中。具体做法:在理论层面,将先修后续课程相关内容有机融合,帮助学生了解重要内容的“前世今生”,理清其一脉相承的逻辑关系,构建完整的学科知识体系架构;在应用层面,以通信系统为背景,建立理论与应用的映射关系,使学生了解理论的应用价值,并从行业视角延伸,比如增加理论在4G、5G移动通信系统中应用的内容。

三是启蒙学科创新思维。在课程内容中融合学科前沿,将学科研究新进展、应用实际新情况等纳入教学内容。教材中涵盖的很多经典理论,在目前的学科研究与应用中都有了创新性的发展。课程不仅介绍前沿技术的情况,更引导学生去关注从传统技术到前沿技术的创新逻辑。带领学生深入剖析技术迭代过程的理念思路,重现提出问题、分析问题、解决问题的思维路径,从而达到学科创新思维启蒙的目的。

(二) 教学活动与方法

1 课堂教学

课堂教学采用教师“启发式”教学与学生“参与式”学习相结合的方法,在教师讲授的基础上增加了大量的学生互动:提问、抢答、问卷和小组讨论等,讲授环节的教学手段以板书为主、以PPT为辅,讨论互动环节则主要依靠“超星学习通”实现。无论讲授环节还是互动环节,在关注内容层面的基础上,更强调深入思维层面挖掘,加强师生在课堂中的思维交流。课堂中常用的思维训练策略示例见表2。