工程热力学课程全程式-过程化考核探索与实践

作者: 刘高洁

摘 要:工程热力学是能源动力类专业基础课程,该课程理论性强、概念抽象,对于学生的综合素质和学习能力要求较高。为转变“标准答案考试、一考定成绩”的课堂教学评价方式,该文结合自身教学实践和体会,对工程热力学课程进行全程式-过程化考核方式的改革,以阶段性、动态性、全程式的考核形式对学生作出综合性评价。使学生主动参与学习的全过程,促使学生在课堂上真学、真想、真领会,对培育卓越工程人才起到促进作用。

关键词:工程热力学;课程考核;过程化考核;教学改革;课程思政

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0031-04

Abstract: Engineering Thermodynamics is a fundamental course for energy and power majors. This course has a higher theoretical level, and the concepts in this course are very abstract, so that Engineering Thermodynamics has high requirements for students' comprehensive qualities and learning abilities. In order to transform the classroom teaching evaluation method of "standard answer exam, one exam determining grades", we combine our teaching practice and experience to reform the whole process evaluation mode of the course. A comprehensive evaluation mode is made for students in a phased, dynamic, and full process assessment form. The whole process evaluation mode enables students to actively participate in the entire learning process, encourages them to truly learn, think, and comprehend in the classroom. Thus, the whole process evaluation mode plays a promoting role in cultivating outstanding engineering talents.

Keywords: Engineering Thermodynamics; examination; the whole process evaluation; educational reform; curriculum ideology and politics

2019年9月,《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(简称《意见》)指出,“完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度,综合应用笔试、口试、非标准答案考试等多种形式,科学确定课堂问答、学术论文、调研报告、作业测评、阶段性测试等过程考核比重”[1]。为深入贯彻落实全国教育大会精神,落实上述《意见》的要求,需深化课程教学改革,加强学习过程管理,完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度。自2019—2020学年第二学期开始,上海理工大学决定在部分本科课程中先行先试,推行本科课程全程式-过程化考核工作。全程式-过程化考核过程需做到考核方法科学及考核形式多样、考核内容覆盖面广、考核过程可回溯、考核结果公平,考核结果全面真实反映学生学习情况,学业记录全程留痕,避免单一结果性考核“一考定成绩”的弊端[2-3]。

一 课程简介

工程热力学,作为上海理工大学能源与动力工程学院所有专业的大二学生在开始学习专业课程之前所必须学习的一门学科基础课,主要研究热能和其他形式能量的转换规律。该课程有效衔接基础课程与专业课程学习,同时也为课程设计、企业实习和毕业设计等实践课程的学习奠定基础。课程教学中使用以课堂讲授为主、线上学生自主学习相结合,同时设置翻转课堂的教学方法进行线上线下混合式教学。本课程于2023年4月获批第二批国家级一流本科课程。

二 课程考核情况介绍

工程热力学(以下简称“本课程”)是能源动力类专业工程基础类课程,是专业培养方案中完成毕业要求指标点的关键课程,同时也是学生未来从事能源相关的设计、研发等行业的必备课程,在培养人才过程中起到重要的、关键性的作用。

本课程设有4个学分,64个学时。授课采用线下讲授和线上慕课相结合的混合式教学模式,线上慕课资源为在一网畅学平台和超星学习通平台建立的工程热力学慕课,其中2019—2020学年第二学期和2021—2022学年第二学期线下讲授部分受新冠感染疫情(简称“新冠疫情”)影响转为线上讲授。

本课程根据专业培养方案中指标点1-3和指标点2-1确定教学目标。指标点具体描述如下。

指标点1-3:掌握解决能源与动力工程领域复杂工程问题的工程基础知识,具有针对能源与动力工程专业复杂问题进行模型描述的能力。

指标点2-1:辨识能源与动力工程领域复杂问题的关键环节和参数,界定工程问题所属的学科领域。

根据上述指标点,将课程目标划分为三类,分别为知识目标、能力目标和素质目标。三类目标具体要求如下。

知识目标:要求学生掌握工程热力学基本概念和基本定律;运用热力学基本方程式和常用工质的热力性质图表对热力过程和热力循环进行分析及正确求解。

能力目标:要求学生掌握后继专业课程必需的热能和其他能量转换规律的基础知识,并掌握提高能量利用率的基本原则和主要途径。

素质目标:训练学生的思维能力和实践能力,提高学生的综合素质及分析和解决动力领域中各种实际问题的能力,综合运用上述知识和能力,解决日后工作和再学习过程中实际问题的能力。

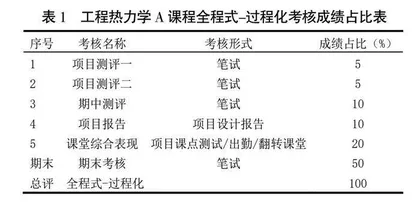

课程目标对应的考核内容主要围绕基础知识、思维能力和综合素养这三方面来进行。传统的考核方式主要依赖于期末考试成绩,这种单一的评价方式容易忽视学生的平时表现和阶段性学习成果,不利于全面评价学生的学习状况。因此,自2019—2020学年第二学期以来,工程热力学采用的是全程式-过程化考核,其中,平时考核和期末考核各占50%,平时考核中项目测评占10%(共两次,每次占5%),期中测评占10%,项目报告占10%,课堂综合表现占20%(表1)。

三 全程式-过程化考核的实施过程

根据人才培养方案中指标点1-3和指标点2-1,工程热力学课程进行了项目化改革,将课程划分成两大类项目,即基础知识类项目和应用类项目。基础知识类项目包括基本概念、热力学第一定律、工质性质、基本热力过程和热力学第二定律五个项目;应用类项目包括气体流动过程增速方案设计、压气机节能方案设计、气体动力循环能效提升方案设计、蒸汽动力循环能效提升方案设计和制冷循环能效提升方案设计五个项目,共计十个项目。每个项目设有具体教学目标;依照教学目标,将每个项目划分成以知识点和技能点组合而成的课点;项目结束后针对课点进行考核。表2以项目八为例给出了项目的教学矩阵。

工程热力学课程全程式-过程化考核具体实施过程及评价情况如下。

项目测评:通过开放性思考题和设计类计算题考察学生对项目课点的掌握度。共进行两次,项目测评一是对基本概念、热力学第一定律和工质性质这三个基础知识类项目进行掌握度测评;项目测评二是对气体流动过程增速方案设计、气体压缩过程减耗方案设计这两个应用项目进行掌握度测评;两次项目测评各占比5%,总计10%。

期中测评:通过开放性思考题和设计类计算题对五个基础知识类项目进行掌握度测评,占比10%。

项目报告:为每个项目结束后上交的项目设计报告,主要考察学生综合运用所学知识的能力。报告成绩优秀记100分;成绩良好记80分;成绩及格记60分;不及格或未上交记为0分。一共需上交10份报告,取10次平均分,占比10%。 课堂综合表现:每个项目结束后对进行一次项目课点测试,题型为开放性思考题。一共进行10次测试,取10次平均分,占比20%。无故不参加测试的,按不及格处理。另外,设立考勤减分项和翻转课堂加分项,课堂综合测评上限为100分。

四 过程化改革的亮点

(一) 对课程进行项目化教学改革

自我国提出“双碳”目标以来,如何最大限度地节能增效,做到积极稳妥推进碳达峰、碳中和,成为新一代能动人所必须面对的问题。熟练掌握工程热力学的相关知识,对实际工作中的热力过程和热力循环进行分析,提出提高能源利用率的具体途径与措施,是学生成为一名优秀能动人所必备的技能。

但是,工程热力学这门课程理论逻辑性强,概念抽象,学习难度较大,学生难于理解,存在畏难情绪[4]。为帮助学生提高学习信心和兴趣,确保课程教学目标的实现,本课程将学习过程划分为十个项目,每个项目可以是一个待解决的概念或者待计算的某具体工程问题。学生要完成每一个项目,需要掌握项目中各项子问题的解决方案。因此,教师需先通过逻辑分析梳理出一系列子问题,形成一条子问题链[5]。这些子问题一环扣一环,在解决子问题1的过程中会衍生出子问题2或者更多新的子问题,学生需要顺着这些子问题的牵引去思考,最终掌握知识点。例如,工程热力学中五个应用类项目是五个基础知识类项目在具体工程实际中的应用,其新知识点是不同设备工作原理的简化,教师需从工程实际问题出发,运用多媒体手段让学生对设备有一个具象的认知,然后进行简化和抽象,让学生更好地理解实际设备中各概念的应用。此外,在项目化教学过程中可以适当加入科研案例[6]。根据教学实践可以发现,在项目化教学中增加科研案例的叙述,能增强学生的兴趣,从而调动学生的注意力,激发学生的好奇心和创新思维,促进学生的学习。

下面列举两个应用类项目的具体教学方案。

1 压气机节能方案设计

压缩气体在工程上有广泛的用途。传统教学时该部分内容通过教师讲授的模式对压气机的热力过程进行讲述,学生理解起来非常困难。进行项目改革后,该项目以生活中常用到的打气筒作为切入点,降低学生的理解难度。为了解决单级活塞式压气机的耗功这一问题,根据打气筒基本工作原理与压气机相同,教师可以引导学生在了解压气机工作原理的基础上根据前面所学到的知识推导出单级活塞式压气机的耗功。由于工程实际中压气机所需耗功因压缩过程不同而异,教师继而引导学生通过对比不同情况下的耗功来制订出节能方案,这样不仅巩固了课程知识,还培养了学生分析问题、解决问题的能力。

2 压燃式柴油机能效提升方案设计

压燃式柴油机的工作过程是气体动力循环这一大章节知识点的内容。传统教学时,由于压燃式柴油机实际循环非常复杂,即使把实际问题抽象成理想气体动力循环,由于循环包括的过程较多,学生在学习过程中存在抵触情绪,教学效果不甚理想。将该部分内容改为压燃式柴油机能效提升方案设计项目后,该项目以能效提升方案为主题,让学生有一个明确的目标,在达到目标的过程中可引导学生将热力学第一定律、理想气体状态方程、过程方程式和热力学第二定律等基础知识运用到压燃式柴油机的经济性分析中,以便于制订出相应的节能措施。