高校实验类新生研讨课课程思政元素挖掘与融入

作者: 刘宇宏 宋剑

摘 要:胸怀“国之大者”,丰富和发展课堂思政课的内涵,是落实“立德树人”根本任务的重要举措。该文以新生研讨课的育人意义为切入,从知识探究、能力建设、价值引领和人格养成四个维度对实验类新生研讨课机械的奥秘的典型课程思政元素进行深度挖掘,提出从翻转课堂到“三全育人”到思政融入学习评价的实践路径,实现课堂思政课优势基础上的守正创新,促进专业课程与课程思政协同育人。

关键词:课程思政;教学改革;新生研讨课;育人路径;高等教育

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0034-04

Abstract: Enriching and developing the connotation of ideological and political courses is an important road to implement the fundamental task of "cultivating people with virtue". Taking the educational significance of the freshman seminar as the starting point, this paper deeply excavates the typical ideological and political elements of the experimental freshman seminar, The Mystery of Mechanical Engineering, from the four dimensions of knowledge exploration, capacity building, value guidance and personality development. Then, the practical path from flipped classroom to all-round education to the integration of ideology and politics into learning evaluation is proposed, to realize the integrity and innovation based on the advantages of course-based ideological and political courses, and promote the collaborative education of professional courses and curriculum ideological and political education.

Keywords: course-based ideological and political education; teaching reform and practice; freshman seminar; educational path; higher education

当今世界正历经百年未有之风云变幻,国际秩序正发生着深刻调整。人才是百年未有之大变局中大国博弈的核心竞争力。高等院校作为高层次人才培养的主体,肩负着更高的历史使命。培养理想信念坚定、德学兼修的高素质专业技术人才服务于社会主义现代化建设,在新一轮科技革命中勇立潮头,亦是新时代赋予高校工科专业人才培养的重大社会责任。

高等学校人才培养是育人和育才相统一的过程。教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,“要深入梳理专业课教学内容,结合不同课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果”。近年来,随着“大思政课”建设的不断深入,将知识传授、能力培养与价值塑造融为一体,抓好课程思政建设,推动用党的创新理论铸魂育人,使专业课程与思想政治理论课同向同行,已成为进一步聚焦立德树人根本任务,深化高等教育教学改革的有力途径[1]。本文结合实验类研讨课的教学特点,总结了课程思政元素挖掘与融入的部分经验,供读者探讨。

一 新生研讨课课程思政的育人意义

研讨课(Seminar),又称研讨式教学,发源于德国18世纪的小组学术讨论,旨在通过围绕特定的主题进行交流辩驳,寻找问题解决方案。20世纪50年代,自美国哈佛大学开设了学术转换性质的新生研讨课后,新生研讨课便在欧美高校迅速发展,对西方高等教育产生了深远的影响。21世纪初,我国清华大学、浙江大学、上海交通大学等高校也相继开设了新生研讨课。随着课程体系的不断完善和丰富,工科专业的新生研讨课也从最初纯理论教学发展为理论实验相结合的复合型教学模式。总的来说,新生研讨课很好地体现了“建构主义学习理论”[2],在强调学习自主性的同时,亦强调构建知识的过程,即在展示、合作与研讨中学习。

大一是新生从高中过渡到大学的关键阶段,对大一新生开展思政教育的效果关系着新生整个大学阶段的意识形态、公民素养、道德养成和持续发展。新生研讨课作为一门面向新生开设的课程,也必然承担着对大一新生实施思政教育的重要任务;同时,由于新生研讨课提倡小班化教学,因而比较容易把思政教育元素在相关教学中渗透。可以说,新生研讨课是高等院校实施课程思政的一种理想载体,既可以强化新生入学教育的实施效果,还能弥补专业类课程思政实施不足的问题,从而形成协同效应,进一步推进全员、全程、全方位育人大格局的形成。

关于理论课的“大思政”建设得到了较多的关注[3-4]。与理论课相比,实验课由于操作性较强、教学内容多,任课教师思政教学意识偏弱:有的教师对实验课思政教育重视不够,认为理论课才需要“课程思政”;有的教师则把“课程思政”理解为简单的在课上“贴标签”提及思政课内容,使得课程与思政“两张皮”,思政教育生硬、育人合力不足。为此,本文以T大学开设的机械的奥秘课程为例,探讨“大思政”视域下实验类新生研讨课课程思政建设与实践。

二 课程思政元素挖掘

深入挖掘教学内容中蕴含的思政元素是课程思政建设的重要环节[5]。机械的奥秘课程(以下简称“本课程”)是T大学面向本科一年级新生开设的实验类研讨选修课。作为大一新生入校后接触的第一门专业类选修课,本课程采用小班额专题实验的教学形式,通过机械工程领域的典型实验,增强新生对机械工程学科的研究方向及前沿领域的直观认识,培养学生的学习热情和科研兴趣。为突出机械工程学科的专业特点,本课程设计了摩擦纳米发电机制作、“零摩擦”奥妙探索、机械密封泄漏量与转速关系曲线测试、货币防伪检测、仿人机器人系统及步行运动实验、数控车削加工编程实验、搅拌摩擦焊技术的奥秘及应用及3D打印机装调实验等多个专题,涵盖机械设计与制造、机械电子、成形与装备、机械表界面中的摩擦和润滑与控制等多个学科方向,课程覆盖面广、趣味性高,有诸多课程思政元素的结合位点。

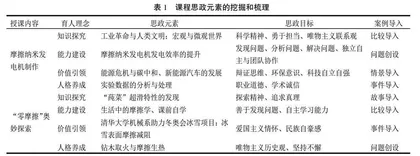

“大思政”视域下的课程思政元素挖掘,既要贴近教学目标,还要贴近学生思想特点,在课堂教学中“润物细无声”地融入理想信念层面的精神指引,顺其自然,入脑入心,既紧扣人才培养又回应时代关切。机械工程学科有着悠久的发展历史,为人类文明的发展做出了重要的贡献,至今仍在人们日常生活中占据着重要地位,被誉为“工业之母”,涌现出了一大批优秀的科学家,是巨大的课程思政元素宝库。笔者以知识探究为突破,以能力建设为载体,以价值引领为驱动,以人格养成为目标,从知识的定义、学科发展史、科学家故事、日常生活场景时事政治等多个方面对开展课程思政所需的思政元素进行了挖掘。因篇幅所限,本文选取了本课程部分专题的课程思政案例予以展示(表1)。

三 课程思政元素的融入

(一) 教学方法优化

如何科学地在课程中融入课程思政元素,实现显式教育与隐式教育的有机结合,提升育人成效,是课程思政教学改革成功的关键[6-7]。课程思政元素的教学融入与教师的理论知识水平、思政元素相关知识储备、教学条件密切相关,还受到学生认知能力的影响。为此,笔者从以下方面对课程的教学方法进行了优化(图1)。

图1 “大思政”视域下的课程教学方法优化

第一,翻转课堂,以学生为中心。研讨课是实践翻转课堂最好的载体,可以有效地突出学生的中心地位,强化学生学习的主体性,在主动式学习过程中获得对知识更深入更科学的理解[8]。基于该理念,笔者调整了讲授、研讨、实验等环节在教学中的占比,将课程汇报从“生讲师评”改为了“生问生答和生讲生评”,组建课程学习小组,开展启发式课堂讨论,强化实验实操,重视总结和分享,在项目路演和互问互答中培养学生合作发现、分析与解决问题的技能,自然融入思政元素,实现因材施教。

第二,强化“三全育人”思政教育体系。在时间维度上,构建了覆盖课前、课中、课后的全过程育人途径,通过借助课程微信群、雨课堂等教学工具,搭建与学生的无障碍沟通桥梁,在教学与答疑中开展思政教育。在人员安排上,除任课教师外,还组建了一支由实验教辅老师、研究生和高年级本科生为成员的教辅团队,通过不同层次的助教助学,强化育人目标,实现学生能力的提升。此外,本课程还特别注重第一课堂与第二课堂的联动[9],在实验的过程中,让学生充分了解各研究所研究方向和实验室情况,激发学生创新意识,鼓励学生进实验室,为进一步开展“挑战杯”“互联网+”等科创活动筑牢基础。

第三,促进思政融入学习评价。要强化学生的中心地位,重构评价体系,组建教师-同学-学生本人的新三方评价主体。在教师层面,需检查课程思政教学目标是否达成,相关思政元素教学内容是否真正被学生内化。在同学层面,在课堂主题研讨、实验操作、作业展示和翻转课堂等环节,通过生生互评展示课程思政成效[10],将评价贯穿于教学全过程。在学生本人层面,重点考察学生利用机械工程的方法来分析与解决实际问题的能力,引导学生从现实视角分析和解决问题。

(二) 育人成效

基于上述课程思政元素挖掘和教学方法改革,本课程实现了较好的教学效果。以“摩擦纳米发电机制作”专题为例,学生调研发现摩擦纳米发电机其目的是利用摩擦起电效应和静电感应效应的耦合把微小的机械能转换为电能。这是一种颠覆性的技术,并具有史无前例的输出性能和优点。它既用不着磁铁也不用线圈,在制作中用到的是质轻、密度低并且价廉的高分子材料。摩擦纳米发电机的发明是机械能发电和自驱动系统领域的一个里程碑式的发现,这为有效收集机械能提供了一个全新的模式。重要的是,和经典电磁发电机相比,摩擦纳米发电机在低频下(<5~10 Hz)的高效能是同类技术无法比拟的。摩擦纳米发电机可以用来收集生活中原本浪费掉的各种形式的机械能,同时还可以用作自驱动传感器来检测机械信号。这种机械传感器在触屏和电子皮肤等领域具有潜在应用。另外,如果把多个摩擦纳米发电机单元集成到网络结构中,它可以用来收集海洋中的水能,可以为大尺度的“蓝色能源”提供一种全新的技术方案,这有可能为整个世界的能源可持续发展作出重大贡献。学生充分调研了摩擦纳米发电机相关的文献和专利,分析了现有研究的优缺点,掌握了摩擦纳米发电机的制作过程并制作了摩擦纳米发电机。通过分析接触面积、材料和分离速度对于摩擦纳米发电机发电量的影响,进一步了解了摩擦纳米发电机的发电机理,并在实验中发现了存在的问题,最终通过文献调研找到了解决方案,提升了摩擦纳米发电机的发电效果。在本专题中,学生们能掌握摩擦纳米发电机原理、应用和发展,熟悉摩擦纳米发电机的制作过程,并通过实践探索摩擦纳米发电机的发电机制及影响因素,让学生通过真实的案例学习如何将理论知识转化为工程实践。

从上述实践案例可以看出,本课程通过实验环节帮助学生提升设计和实施实验及分析和解释数据的能力,综合运用技术、技能和现代工程工具进行工程实践的能力,以及在团队协作中提高沟通交流、统筹规划的能力,帮助学生了解机械学科所从事的研究工作和前沿领域,形成一个整体的认识,让学生了解到机械工程学科对于国家重大需求或工程实践的重要性,引导学生主动承担社会责任,厚植家国情怀,加深对所学专业的职业责任和职业道德的理解。

四 结束语

良好的课程思政教育,不是生搬硬套,而是如盐入水,在教授专业知识的同时也强化了理想信念,真正实现了与思政课程的同频共振[1]。本文聚焦立德树人根本任务,结合课程目标及课程特点,从知识探究、能力建设、价值引领和人格养成四个维度对机械的奥秘课程的典型课程思政元素进行了深度挖掘,优化了相应的教学方法,取得了较好的实践效果,对高校实验类新生研讨课程的思政教育实施和教学改革具有借鉴意义。

参考文献:

[1] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.

[2] 陈荦,吴秋云,熊伟,等.基于建构主义的新生研讨课教学探索[J].高等教育研究学报,2014,37(4):76-79.

[3] 陈璐.新工科背景下基于OBE理念的工程制图教学改革研究[J].中国教育技术装备,2020(9):83-84.

[4] 张英,房海蓉,郭盛,等.立德树人视域下机械原理课程思政建设的实践探索[J].高教学刊,2022,8(22):193-196.

[5] 张一璠.高校课程思政中的思政元素挖掘梳理论析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2020,22(6):38-42.

[6] 蒲清平,何丽玲.高校课程思政改革的趋势、堵点、痛点、难点与应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(5):105-114.

[7] 宋剑,刘宇宏,贾昭君,等.学科交叉背景下工科研究生课程思政建设——以生物仿生设计与生物摩擦学课程为例[J].高教学刊,2023,9(21):15-18.

[8] 刘岚.基于研讨、合作的设计类课程翻转课堂改革与实践——以《景观设计》为例[J].智库时代,2019(52):133-134.

[9] 毕文慧,陈宇航,王君.基于双创教育的高校第一课堂与第二课堂融合体系——以食品微生物课程群为例[J].中国轻工教育,2022,25(1):56-61.

[10] 欧水明.生生互评:培养学生思辩能力的新途径[J].福建教育学院学报,2017,18(5):38-40.