高校思政教育对当代大学生人文精神的塑造

作者: 詹洪春 黄黎 马子洋 朱璐婕 吴玲玲

摘 要:该文依据党和政府“立德树人”的教育目标和重视思政课的指导思想,从四个方面探讨在当代大学生中塑造正确的政治意识和健康的人文精神。一是通过思政课程全员、全程、全效的深度覆盖,实现“培根”;二是通过打造具有针对性、实效性、创新性的优质思政课堂,做到“铸魂”;三是激发大学生的道德需要,提升道德需要的层次,引导学生做知行合一的道德实践者,以塑造道德人格为根本,完成“润心”;四是立体全面宣讲新时代高校思政教育,以政治合格作为底线要求,祛除错误观点和思想的影响,达到“纠偏”的目的,将当代大学生铸造成“合格的学生”“合格的职员”“合格的公民”。

关键词:思政教育;思政课堂;当代大学生;人文精神塑造;立德树人

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0161-04

Abstract: Based on the educational goal of "fostering character and civic virtue" of the Party and the government and the guiding ideology of attaching importance to ideological and political courses, this paper probes into shaping correct political consciousness and healthy humanistic spirit among contemporary college students from four aspects. The first is to realize "bacon" through the in-depth coverage of the ideological and political courses of all members, the whole process and the full effect; second, by creating targeted, effective, innovative quality ideological and political classroom, to achieve "soul casting"; the third is to stimulate the moral needs of college students, improve the level of moral needs, guide students to be a combination of knowledge and action of moral practitioners, to build moral personality as the fundamental, complete the "embellishing the heart"; fourth, three-dimensional and comprehensive propaganda of the new era of efficient ideological and political education, with political qualifications as the bottom line requirements, eliminates the influence of wrong views and thoughts, to achieve the purpose of "correcting", and contemporary college students cast into "qualified students", "qualified employees" and "qualified citizens".

Keywords: the ideological and political education; the ideological and political class; contemporary college students; shaping of humanistic spirit; fostering character and civic virtue

习近平总书记强调:“要高度重视思政课的实践性,把思政小课堂同社会大课堂结合起来,在理论和实践的结合中,教育引导学生把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中来,把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来,立鸿鹄志,做奋斗者。[1]”同时,他还对教育提出了“培根铸魂、启智润心”[2]的要求,强调要建设高质量教育体系。立足新时代,大学思政教育之根本在于立德树人,其目标主要是通过引导大学生立志、立德、立心和立信等,培养其高雅的人文精神和良好的道德情操。为此,要确保思政教育活动的深度覆盖,为大学生人文精神的养成“培根”;要质效并重建强高校思政教育课堂,为大学生人文精神的塑造“铸魂”;要引领大学生强化人文道德实践,始终用高尚情操和文明言行“润心”,要用先进思想和理论教育来武装当代大学生,让他们保持正确观念并能主动“纠偏”。

人文精神是人类发展、超越、提升自我的内在动力,体现着对真善美的追寻、对生命意义的思考,成为推动文明发展的精神文化动力[3]。人文精神既凝聚了社会文化成果,彰显人生的境界,又具有鲜明的时代特色。当今时代,社会转型、科技剧变、价值多元,而时代的发展和社会的进步呼唤更多具有现代进步意义的精神,尤其是大学生人文精神培养和人文素质教育的开展,是做实大学思政教育的重要归旨之一,更是检验大学思政教育实效性的最直观维度。

对当代大学生来说,大学期间是其世界观、人生观、价值观、责任观、就业观和恋爱观等观念形成的关键时期,也是个体提升人文素养、逐渐走向成熟的重要阶段。尤其是置身新技术、新思潮、新概念不断涌现的环境中,学生容易出现这样那样的迷茫或困惑,甚至会不知所措、误入歧途。而思政教育就是培养大学生树立正确人生观念,引导其不断陶冶“真善美”情操并付诸实践的课程,因此在教学的内容和形式上必须适应新时代特点和学生需求,将关注学生思想变化和指导解决实际问题相结合,进而更好地帮学生解决思想困惑和行动烦恼,达到“立德树人”的教育目标。

一 以思政教育深度覆盖来“培根”

长期以来,很多大学的思政课程仅停留在教什么、考什么、怎么考等层面,思政教师的主要职责就是给知识、给答案、给方法,这种把“塑造人”的课程混同于一般知识性课程的做法,不仅没有体现出思政课程的学科特点,更不容易达成“立德树人”的教育目标[4]。

新时代,大学教育的根本归宿是培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新时代青年,因此从广义上讲,学校所有教育工作者都是德育“工程师”,都承担着立德树人的光荣使命。结合高校思想政治工作要贯穿教育教学全过程,实现全员育人、全程育人、全效育人的要求看,高校思政教育的重点是实现全过程、立体化覆盖,意即实现全员、全程、全效的深度覆盖。

全员覆盖主要是就人员角度而言,包括“全员思政”和“全员育人”两个层面。在“全员思政”方面,教师和政工干部要全员参与,基于高校思想政治工作的目标导向、需求导向、问题导向原则,将以“育德”为核心的价值引领摆在课程建设、教学组织、品德评价等多维度进行考量,为提升学生人文情怀找准落点。同时还要广泛调动学校的党团组织、宣教意识形态、学生管理和社团组织等方面的积极力量,形成课内、课外协同育人,全员参与互动的新格局。在“全员育人”方面,要力戒“思政工作是思政课教师的事”的片面认识,教育引导广大教职工树立“学高为师、身正为范”的高尚情操,合力实现德才并育的发展目标。

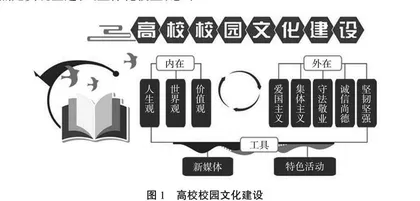

全程覆盖主要是指教育过程环环相扣、细致入微,从而内外兼顾,修于内者必发于外。因此,相应地,高校校园文化建设要重点围绕涵养学生正确人生观、世界观、价值观进行布局,于方方面面、时时处处体现爱国主义、集体主义、守法敬业、诚信尚德和坚韧坚强等的德育内容。此外,还要善于利用新媒体、特色活动等方式,提升思政教育活动的吸引力和实效性,助力打造人文校园(图1)。

全效覆盖重点是就内容方面而言。要突出主旋律和育时代新人的价值导向,深度挖掘学生身边的榜样,以先进典型和事迹鼓舞人、感染人、激励人,让学生在浸润着书墨香、花草香、正能量的校园中,不断提升自身能力素质,厚植人文精神沃土。

二 以打造优质思政课堂来“铸魂”

新时期,思政课程影响力的提升必须充分肯定人的尊严和价值,更应积极倡导人的潜能的实现,这也是通过教育培养健全人格的一部分。从人本主义视角看,教学要以人为本,尊重学生人格,保护学生自尊心,帮助学生充分发挥潜能,发展个性和实现自身价值,主张师生之间真诚的情况交流,强调师生关系对学习的积极作用,民主平等的关系有利于学生形成积极的情感。结合高校思政教育课程的实践看,既应该关注教学中学生认知的发展,又应当关注教学中学生情感、兴趣、动机的发展规律。要通过了解学生的内心世界和心路历程,掌握学生的爱好、需求、已有的经验及个体差异,最终才能在教学过程中,把握每一个细节并因材施教,让课堂体现道德的力量,让课堂充满活力与正能量[5]。

“国无德不兴,人无德不立”。思政课堂是高校意识形态教育的主阵地,是培养学生家国情怀、人文精神的主渠道,对大学生的理想信念、价值追求、人生目标的塑造发挥着不可替代的功能。尤其是在价值观多元的当下,唯有不断增强思政教育的针对性、实效性、创新性,才能让学生听进去、信起来、动起来,进而用先进文化和思想凝心铸魂。

具体来说,实现优质思政课堂建设的目标,首先是在提高针对性上下功夫,要结合大学生社会责任感淡薄、人生理想不清晰、功利主义和好高骛远等现实困境,通过课堂教育、讨论辩论、谈心谈话等手段,将枯燥的理论知识与大学生的学习和生活联系起来,讲清说透大家关心的重大问题和疑惑困惑,让学生深刻领会世情、党情、国情及社情民意,引导他们成为懂感恩、有知识、有情怀和敢担当的一代。其次是在实效性上下功夫,要着眼强化创新理论武装,推动爱国主义和习近平新时代中国特色社会主义思想教育往深里走、往实里走,引领广大学生增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。但同时也要避免思政课堂照本宣科、一味说教的传统做法,尽量多采用信息化手段、头脑风暴等形式营造学习气氛,促进师生间的交流互动,既要最大限度地发挥思政课程的示范引领作用,也要注重课程思政的潜移默化效能,推动二者同向同行、有机融合。再次,还要在创新性上下功夫,要致力推动思政课堂“讲、辩、评、悟、做”一体化发展,对于老师该讲的题目,一定要讲清、讲透、讲实。对于热点和有争议的问题要鼓励思辨,通过互动式、启发式教学让学生更加客观全面地看问题。就思政教师的授课质量和学生综合素质表现,应探索建立多层次、多主体的评价体系。对于已经掌握的知识,要鼓励学生在反思中不断感悟、升华,最终凝结为内在的真善美,并自觉运用理论和社会主义核心价值观指导自己的行为,确保当代大学生真正拧紧思想“总开关”,把牢行动“方向盘”。

三 以强化人文和道德实践来“润心”

人文素质教育和人文精神培养缘起于高等教育的人文传统。正所谓“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。自古以来,人文教育就是高等教育的内核。在中国,从战国时期的稷下学宫到宋代书院;在西方,从古希腊柏拉图创办的柏拉图学园到中世纪大学的典范牛津大学,无论是以培养内圣外王的君子贤士为目标,还是以培养百科全书式的政治精英和绅士为目标,大学教育的精髓都在于培养学生的人文理想,且这种理想是以塑造人格为根本,致力追求道德上的尽善尽美[6]。此外,建构主义也认为,知识不仅仅是通过教师传授得到的,学生学习知识的过程也不是一个“被动吸取知识和记忆、反复训练、强化”的过程,而应当是学生以一种积极的心态去调动原有的经验和知识,去尝试解决新问题并同化新知识的主动建构过程。