经济地理学课程思政的建设思路与主要切入点探索

作者: 王洋 高晗 速绍华 吴映梅

摘 要:课程思政是实现高校立德树人根本任务的重要环节,经济地理学非常适合开展融入课程思政的教学改革探索。该文结合经济地理学的学科特点,以云南师范大学地理学部的经济地理学课程思政教学改革为例,分析课程思政导向下经济地理学课程教学目标的改革方向,探索融入课程思政的经济地理学授课要点,并基于“经济全球化”教学单元列举经济地理学思政育人的典型教学案例。通过探索经济地理学课程思政教学改革的主要思路,为其他院校同类课程及地理学类相关课程的课程思政教学改革提供案例参考。

关键词:经济地理学;课程思政;思政育人;本科教学案例;经济全球化

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0165-04

Abstract: Curriculum ideology and politics is an important link to realize the fundamental task of cultivating morality and cultivating people in colleges and universities, and economic geography is very suitable for carrying out teaching reform and exploration that integrates curriculum ideology and politics. Based on the characteristics of economic geography, this paper analyzes the reform of economic geography course teaching objectives under the ideological and political orientation of the curriculum ideological and political orientation, explores the key points of economic geography teaching integrated into the ideological and political curriculum, and lists typical teaching cases of economic geography ideological and political education based on the teaching unit of "economic globalization". By exploring the main ideas of ideological and political teaching reform of economic geography courses, this paper provides a case reference for the ideological and political teaching reform of similar courses and geography-related courses in other institutions.

Keywords: economic geography; curriculum ideology and politics; ideological and political education; undergraduate teaching cases; economic globalization

课程思政是指通过课程建设和课堂教学对受教育者进行思想政治教育的过程,其课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。将思想政治教育元素融入公共基础课与专业教育课、理论课与实践课、校内教学与校外实践中课程是思政教学课程结构体系建设的主要体现[1]。党的十八大以来,习近平总书记对青年成长成才提出了一系列新思想新观点新要求。2019年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》[2],2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[3]。这表明高等教育的课程思政建设已成为提升高等院校育人实效的关键点,是高等教育的重要环节。如何充分发挥课堂教学主渠道在高校思想政治工作中的作用,成为每个高等教育工作者亟待思考和研究的重要问题。在课堂教学过程中有效融入课程思政是其中的关键一环[4]。

高校的不同学科专业特点不同,育人目标有所差异,这决定了课程思政建设必须有的放矢地融入相应学科。经济地理学是高校地理科学类专业的重要专业课程,是地理科学中为国民经济建设提供最直接服务的学科[5],同时关注着经济发展中人类面临的重大问题,并研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境的相互关系,是多数国家地理科学系统中最为发达的一门分支学科[6],有较强的实践性、理论性、应用性以及地域性,同时也是一门不断与时俱进、变化发展的学科[7]。这一特点使得该门课程非常适合开展融入课程思政的教学改革探索。因此,本文以云南师范大学地理学部的经济地理学课程思政教学为例,探索经济地理学课程思政教学改革的主要思路,为其他院校同类课程及地理学类相关课程的课程思政教学改革提供案例参考。

一 课程思政导向下经济地理学课程教学目标的改革方向

云南师范大学地理学部的经济地理学课程教材选用《经济地理学(第3版)》(李小建主编)。经济地理学课程教学不仅要培养学生的经济地理学基础理论和基本技能,而且要帮助学生认识全球化、知识经济背景下,区域间分工与合作的新形态、新规律,具备进行现实区域经济活动空间布局特征归纳、企业区位优化分析的能力[8],这是本课程的总体目标。在融入课程思政后,新增的目标要点:本课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,服务于培养较高水平的中学地理师资与非师范地理科学专业人才,使学生具备分析有关经济活动区位、空间格局及其与地理环境相互关系的基本理论、方法与应用的能力。

在理论和方法目标方面,原教学目标要点:使学生全面了解国内外经济地理学发展动向和各流派学说观点,理解经济地理学的基本理论和研究方法,掌握经济地理学研究的基本内容、基本概念和知识,具备利用经济地理学的理论和方法进行初步分析和解决问题的能力[9]。融入课程思政后的教学目标:①对我国在中国共产党领导下取得经济建设伟大成就充满自豪感,对优化我国经济空间布局具有强烈的责任感和使命感;②掌握经济地理学基本概念与基础理论,初步具备认识、分析和解决经济地理现象与问题的能力;③了解学科前沿,能够尝试性开展一定的创新性研究活动;④能够运用一定的经济地理学知识和马克思主义基本原理参与教育教学与社会实践。

在知识掌握目标方面,原教学目标要点:①掌握经济地理学等的基本知识;②掌握农业、工业、商业的区位理论、经济活动区位影响因素;③理解多部门企业区位、区域经济结构与组织特征,了解经济全球化的发展特点及影响因素。融入课程思政后,在原有知识教学部分加入国家高质量发展的案例学习,使学生感叹于祖国的逐渐壮大,实现中华民族伟大复兴中国梦近在咫尺,鼓舞学生凝聚青年力量,为祖国的未来发展贡献一份青春力量。具体做法包括:设置农业地理、工业地理、商业地理、城乡建设和区域合作等小组案例分享内容,呼应教学中的农业区位与农村发展、工业区位与产业园区、中心地与服务业区位、区域发展与协作等知识点的教学,支撑理论教学,培养学生的合作意识,理解和感受沟通合作的意义和重要性。给学生传授个人发展、区域发展与国家发展密不可分的基本道理,通过案例学习感受中国崛起与中华民族伟大复兴中国梦的实现给当地区域经济及身边日常生活带来的巨大改善,激发学生爱国的热情。

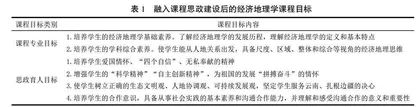

综上,通过上述改革探索,将课程育人目标由单纯的“课程专业目标”扩展为“课程专业目标+思政育人目标”的双目标格局(表1)。

二 融入课程思政的经济地理学授课要点

分别以交通基础设施对经济活动区位的影响(第二章经济活动区位及影响因素分析),杜能农业区位论和韦伯工业区位论(第三章农业与工业区位论),跨国公司对投资地经济发展的影响(第六章跨国公司区位),区域发展战略(第七章区域经济发展),区域间经济联系、差异与协调(第九章区域之间的空间组织),经济全球化的概念与非均衡性(第十章经济全球化)共六个教学内容为例,简述课程思政的融入要点,以讲授法、讨论法、案例法、演示法相结合的方式在教学过程中渗透课程思政内容。

(一) 交通基础设施对经济活动区位的影响

该教学内容的思政映射与融入点是:以“中老铁路”通车为例,将“四个自信”和“人类命运共同体”的理念渗透到本节交通基础设施对经济活动区位影响的教学过程中。达到如下教学成效:第一,使学生理解跨国铁路通达是重要的国家对外经济战略与发展战略,通过“中国基建”提升民族自信;第二,明白中老高铁是中国“高铁外交”的重要一步,未来可能推动泛亚铁路网计划,增强中国与东南亚各国的经济联系,为践行“一带一路”倡议提供支撑。

(二) 杜能农业区位论和韦伯工业区位论

讲授这两个理论时,将“科学精神”与“自主创新精神”融入理论教学中。以黄河流域生态保护与高质量发展重大国家战略为案例,将“生态文明”和“高质量发展”理念渗透到本章案例教学中。以期达到如下教学效果:第一,使学生学会理论联系实际,实事求是,具体问题具体分析;第二,提高科学素养,提升自主创新的决心和勇气;第三,了解国家发展的重大政策,能够理解这些政策对国家产业发展的影响。

(三) 跨国公司对投资地经济发展的影响

此内容涉及到国际经济活动及其相关因素,因此,将“爱国情怀”“服务国家”的思政教育融入到跨国公司对投资地经济发展影响的课堂教学中。使学生明白我国长期坚持改革开放这一基本国策的必要性,并通过案例分析讲述改革开放给中国企业带来的积极影响;通过课堂教学增强学生的“爱国情怀”,坚定“四个自信”做到“两个维护”。

(四) 区域发展战略

讲授该内容时,可重点列举当前的国家重大发展战略,尤其是将党的二十大报告中关于“构建新发展格局”的要求融入区域发展战略课堂教学中。以期达到如下教学成效:第一,让学生理解新发展格局的目的是要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局[10];第二,通过案例演示让学生理解不同区域的发展需因地制宜,取长补短;第三,使学生感受到国家战略的重大意义和时代使命。

(五) 区域间经济联系、差异与协调

这部分内容既涉及到区域间经济发展关系理论问题,也涉及到区际经济联系、区域经济差异与协调等现实问题。在教学过程中,可将科学探索精神渗透到理论教学中,将我国“区域梯度发展战略、统筹区域协调发展战略、主体功能区战略、区域重大战略和新型城镇化战略”等国家重大战略决策融入到现实教学中。达到的教学目标如下:第一,让学生了解我国当前区域发展战略的主要方向,使学生能够分析区域发展问题并提出合理化建议,增强学生理解科学决策的意义和价值;第二,使学生明白我国区域发展战略提出的经济地理学意义,明白当今世界正经历百年未有之大变局,我国发展仍然处于重要战略机遇期等现实问题,提高学生努力为国家奋斗的责任感和使命感。

(六) 经济全球化的概念与非均衡性

在讲授这部分内容时,可将“人类文明新形态”“人类命运共同体”“爱国情怀”融入经济全球化教学中。让学生理解“人类文明新形态”“人类命运共同体”的相关概念,明白经济全球化发展给我国带来的积极作用,理解经济全球化是一把双刃剑,同时,让学生理解上述概念的提出对全球社会主义国家的影响。

三 经济地理学思政育人的典型教学案例举例

以“第十章经济全球化”这一教学单元为例,从单元教学目标、学情简析、重点难点、教学方法、教学媒介和课程内容等方面简述融入课程思政后的经济地理学典型教学案例。