基于健心育德理念构建大学生健全人格教育模式

作者: 董成文

摘 要:根据当前高等教育现状,论证健心育德是全面落实立德树人根本任务的实践方案,通过构建大学生健全人格教育模式,设计辅导员心理育人工作的具体目标、方法途径、活动载体等促进大学生健全人格发展和全面成长成才,真正把立德树人根本任务落到实处。

关键词:健心育德;人格;人格教育;大学生;教学模式

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)34-0169-06

Abstract: According to the current status of higher education, the argument of keeping moral education is the practice of the full implementation of education basic task. By constructing college students' healthy personality education mode and designing the specific objectives, approaches and activities of instructors' psychological work, we can promote college students' healthy personality development and overall implement of education basic task.

Keywords: health and moral education; personality; personality education; college students; teaching mode

习近平总书记多次强调,坚持“以立德树人为根本任务”。2018年习近平总书记在全国教育大会上提出,“以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标”[1]。各级教育要使每一个受教育者都成为具有健全人格的人。《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(简称43号令)对辅导员进行了职业定位:辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高等学校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者、指导者。辅导员应当努力成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友[2]。辅导员作为高校育人工作的主力军,应当深刻领会立德树人根本任务的精神实质,正确解读完善人格的真正要义,在具体教育实践中提出切实可行的途径和方式方法,才能全面落实立德树人根本任务。

一 健心育德是全面落实立德树人根本任务的实践方案

(一) 健心育德是落实立德树人根本任务的现实路径

人格是在生物学基础上受社会生活条件制约而形成的独特而稳定的具有调控能力、倾向性和动力性的各种心理特征的综合系统[3],是个体形成特定道德素质的主要动力,是个体世界观、人生观、价值观形成的心理基础。个体正确价值观的形成必须在积极人格品质的积极调控下,才能形成学习科学理论知识的自觉性,从而反映在具体的言行举止和行为处事中。

健心育德强调在促进学生人格品质全面发展的过程中,坚持把共产主义理想信念的形成作为核心要义,这是区别于其他心理健康教育的根本所在。健心育德具有明晰的政治要求,其通过具体活动载体的设计,将培养学生积极人格品质与社会主义核心价值观、共产主义理想信念完美融合,从满足学生内在的心理需求入手,激发学生的道德情感,引导学生形成共产主义理想信念,帮助学生实现从“知”到“信”到“行”人格品质的关键转变。

(二) 健心育德是推动教育体制改革的现实需要

在全国教育大会上,习近平总书记明确指出:“要深化教育体制改革,健全立德树人落实机制,扭转不科学的教育评价导向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾,从根本上解决教育评价指挥棒问题”。当前,我国高等教育普遍面临知识学习体系相对完善、人格教育体系相对滞后的问题。从文献检索中可以看到,我国大学生人格教育主要通过三种路径进行实施:一是将人格教育与日常思想政治教育密切结合,强调把民族精神、时代精神、社会主义核心价值观贯穿到平时的思想政治教育中;二是将人格教育贯穿到教学全过程,结合课堂讲授内容,强化价值引领;三是通过社团活动、社会实践活动促进学生更好地认识自我,调控自我,能主动完善和改进自己的人格。这些路径使得人格教育并没有形成完备的知识体系,实践效果也并不显著。

健心育德以辅导员为主体,通过开展预防性与发展性的心理健康教育活动,让心理学科学的方式方法融入教育实践,在实践过程中,革新教育方式方法,追求教育内容、教育过程和教育形式的科学性、创新性和丰富性,把学生培养成具有强健的身体、正确的认知、良好的情绪、积极的行为、完善的自我及和谐的人际关系,实现“全面地发展自己的一切能力”的人[4],彻底清除落实立德树人根本任务的阻碍。

(三) 健心育德是促进大学生成长成才的内在需要

在中国经济快速发展成长起来的95后大学生,受社会环境、家庭教养方式和多种价值观的影响,表现出行为上渴望独立但依赖心理强,抗压能力弱;情感上外显张扬,不善控制,情绪心境化;思维上观点深刻,但易冲动极端,单纯脆弱;认知上接受新事物能力强,富有创新精神,但明辨是非能力弱等特点。这些人格特征将通过影响他们的思维方式、情感态度和行为模式,直接影响其生活体验、成才成功和幸福感指数。还有部分大学生患上心理疾病,甚至出现自杀、伤害他人等极端行为,葬送了自己美好的前程。而当前高校以心理健康教师为主体的心理健康教育则主要聚焦在产生心理障碍的学生群体上,忙着排除心理隐患,避免极端性事件的出现,对面向全体学生的心理健康教育关注力度不够。

健心育德是面向全体学生,以积极预防和适应发展为取向的心理健康教育,以培养学生的社会适应性和幸福感为重要价值取向,通过尊重差异的人格教育,调动学生的内在动机,引导学生学会正视并改变自己人格中的某些局限,增强主观幸福感、获得感,拥有坚定的意志品质和较强的抗压能力,提高社会适应能力,实现自我全面发展。

二 人格的结构与心理机制

(一) 人格的结构

大学生健全人格培养的理论基础是人格的结构。现代人格心理学研究普遍认为,人格由人格倾向性、人格心理特征和自我调控系统三部分组成。人格倾向性是人格中的动力结构,决定个体对客观事物的态度和行为对象的选择,主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念和价值观等心理活动。人格心理特征是个体在心理行为活动中表现出来相对稳定的认知和行为风格,包括能力、气质和性格。自我调控系统是人格中的内在调控系统,也被叫做“元认知”,包括自我认知、自我体验和自我监控三方面,其从总体上调控人格的动力结构和各种基础特征,保证人格的稳定统一。金洪源教授在临床心理咨询实践中,将元认知进一步扩展为对自身认知、情绪情感、行为及其潜意识状态的认知和调控,并形成了中国本土化的元认知心理干预技术[5]。因此,培养大学生的健全人格就要从学生的外在行为表现入手,洞察不同人格类型学生内在的自我调控系统,运用元认知心理干预技术提升大学生的“元认知”水平,帮助大学生实现自主、自觉地调控自身心理活动的目标。

(二) 人格形成的心理机制

我们认为,人格形成的心理机制由内隐心理机制和外显行为特征两部分组成[6]。个体在接受外界刺激后,根据自身的需要先进行内隐心理机制的加工整合,通过认知、情绪情感、意志以及三者之间的相互作用,形成监控自我意识的元认知能力,之后再通过具体的外在行为活动表现出来。个体如果长期接受相似的刺激,就会逐渐形成对某种行为的个体倾向性,久而久之会形成一种习惯化的潜意识行为反应模式,这就形成了个体的人格。从这一观点出发,就可以通过特定的教育活动,帮助学生洞察自身外显行为背后的内隐心理机制,教会学生调控自身行为的策略方法,培养学生形成积极人格品质的元认知智慧,获得自我人格成长。这大体需要经过三个阶段。

第一阶段,产生渴望自我人格成长的需要和情感。这一阶段主要聚焦在认知需要和情绪情感层面。需要引导大学生明确积极人格品质对自我人格成长的意义,能主动通过各种途径(如自评、他评、人格测评等),产生进一步了解自我积极人格品质的内在需要,有积极主动学习相关知识、技能和态度特征的强烈意识。

第二阶段,正视人格局限,建立并稳固新的认知-行为模式。这一阶段主要聚焦在行为塑造层面。要指导大学生学习并掌握元认知心理干预技术中的潜意识条件性情绪反应原理,学会运用技术原理发现自身消极人格品质背后的潜意识条件性情绪反应,不断在生活实践中进行自我暗示学习,将在某种情境下运行的积极态度和行为反应模式逐渐稳定化,从而替代原有的消极条件性情绪反应,明显地改善某种人格特质。同时,训练学生能及时、准确地评价自己在人格某一方面取得的具体进步,经常性地给予自我激励和自我强化,从而协助学生实现积极人格品质的关键性转变。

第三阶段,形成解决自身人格问题的元认知智慧。这一阶段主要聚焦在自我调控系统层面。要教会学生自我调控情绪的方法,学会在日常学习、生活和交往中,当出现消极情绪反应引发消极思维和行为时,能及时进行自我觉察与情绪调控,避免生成消极的潜意识条件性情绪反应。同时,引导学习能力强的大学生进一步学会运用情感组织者技术,主动设计自己的优秀人格程序,能够在自己未来的事业领域表现出卓越的成就。

三 构建大学生健全人格教育模式

构建大学生健全人格教育模式是一个系统工程,要从宏观和微观两方面进行全面系统的设计。在微观方面,我们研发了大学生健全人格心理辅导与训练课程,设计出大学生十种积极人格品质培养的团体心理辅导活动,整理成人格教育素材库,帮助辅导员老师在具体教育实践中选取使用。限于篇幅,具体的课程和活动设计不能展开,这里仅就宏观层面的模式搭建做以介绍。

(一) 大学生健全人格教育的培养目标

通过系统的健全人格教育,培养学生的人格和谐健康发展,引导其具有崇高而坚定的共产主义理想追求,建立和谐具有建设性的人际关系,从事具有社会价值的创造性活动,渴望能够实现自我价值的生活挑战,寻求充实的生活和人生价值与意义[7],培养能够堪当民族复兴大任的时代新人。

(二) 大学生健全人格教育的方法途径

根据人格形成的心理机制包括内隐心理机制和外显行为特征,我们认为,健全人格教育可以通过“内提”和“外塑”两种途径来实现。

“内提”主要是提升学生的元认知能力,培养学生形成元认知智慧。通过合理认知调整、情绪情感调节、意志力提升三种因素的交互作用来实现。内提环节需要注意的是,学生在产生行为的过程中,情绪情感在这里起到了中介催化作用,而情绪情感产生的基础是学生的内在需要。学生只有意识到通过学习或参加活动可以满足自身成长成才需要,才能产生良好的情绪情感,从而调整个人认知,提升意志力,推动行为的坚定性。

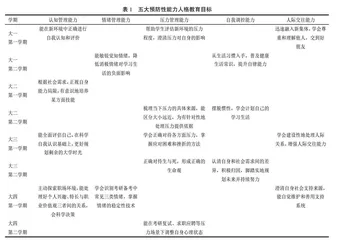

“外塑”主要是帮助学生培养健全人格的十大典型能力,发展稳定的心理-行为模式,塑造个体的外显行为达到较高水平。根据孟万金等[8]编制的《中国大学生积极心理品质量表》,在前人研究总结出的“6大美德和24个品格优势”的基础上,根据大学生成长规律和心理发展的关键期,结合一线辅导员工作经验,本着“预防性”和“发展性”原则,对大学生积极人格品质的培养重点进行设计,有针对性地设计十大典型能力的培养方案分散到四个年级八个学期进行定向递进式培养。培养方案的设计既要保证学生通过某些能力的培养预防本阶段极易发生的心理与行为问题,又要在重要人格品质发展的关键期使某项能力得到充分发展。