一种递进式新工科创新人才培养体系探索

作者: 夏娜 万家山 杜华争 罗珣 李建华 胡学钢 王浩

摘 要:随着新一轮工业革命引发的快速变革,社会对新兴产业人才的需求也在急剧增大。为培养和造就一批引领未来技术的新兴产业人才,全国各高校已开始加强新工科人才的培养。针对当前新工科人才培养存在的理解不够深入、产业结合不足、创新能力培养不足等问题,该文遵循高等教育规律,融合“三螺旋”教育模式,提出一种从大一到大四的“递进式”新工科创新人才培养体系,并在信息类专业进行试点,取得具有特色的人才培养成果,证明该人才培养体系对于新工科教育的有效性。

关键词:新工科;人才培养;三螺旋;递进式;创新能力

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0035-04

Abstract: With the rapid changes brought about by the new round of industrial revolution, there is a growing demand in society for talents in emerging industries. In order to cultivate and foster a group of talents who can lead future technologies in emerging industries, universities across the country have started to strengthen the training of talents in the new engineering disciplines. In response to the current issues of insufficient understanding, lack of industry integration, and inadequate innovation capacity in the training of talents in the new engineering disciplines, this paper follows the laws of higher education and integrates the "three spirals" education model. It proposes a "progressive" talent cultivation system for innovative talents in the new engineering disciplines from the first year to the fourth year. The study has conducted pilot programs in information-related majors, achieving distinctive results in talent cultivation, which proves the effectiveness of this talent cultivation system in new engineering education.

Keywords: new engineering discipline; talent cultivation; triple helix; progressive; innovation capability

随着国家创新驱动发展战略的实施,高层次的新型工科人才正成为推动社会进步的重要力量。教育部高等教育司发布《关于开展新工科研究与实践的通知》(高教司函〔2017〕6号),指导工科院校及综合型高校开展新工科建设,大力推进工程教育改革[1]。为响应国家对新工科教育的号召,全国各地高校高度重视新工科人才培养,通过举办和参加研讨会,探讨了新工科建设发展需求和推行路径,达成了“复旦共识”[2],形成了指导文件“天大行动”[3]。此后,全国高校一方面升级和改造传统工科专业以适应新兴产业的发展,另一方面主动布局和设立面向未来技术的新工科专业,取得了一些初步成效[4-5]。

一 新工科人才培养的现状分析

(一) 对新工科人才培养的理解不够深入

由于目前对“新工科”还没有一个精确的定义,因此各地高校对新工科的理解大多局限在一个初级的层面,即新工科就是指诸如人工智能、大数据、区块链等新的工科专业,或者是对传统工科专业的升级和改造。其实,新工科不仅是新专业,更是一种新的工科人才培养模式,它与传统工科人才培养的最大差别在于:它是一种立足当前所需和未来发展,服务于新技术、新产业、新经济发展的教育模式,旨在全面培养引领新兴产业、未来技术的创新型人才[6],因此,研究和探索新工科人才培养模式和体系是实施新工科教育的首要任务。

(二) 新工科之产业结合不足

新工科人才培养的一大任务是培养引领“新兴产业”的创新型人才,学生需要适应和融入新兴产业的发展,但目前很多高校在新工科人才培养过程中,走的是半封闭式的教育路线,不了解当前行业需求和未来发展方向[7],教学内容与产业发展脱节,专业能力的培养难以匹配新兴产业的需求,因此应该让新工科教育与产业结合,邀请行业龙头企业参与人才培养过程,大力实施“产教融合”协同育人,在课程建设、师资培训、创新实践等方面密切合作,构建出围绕产业的教学生态,培养出优秀的新型产业人才。

(三) 新工科之创新能力培养不足

新工科人才培养的另一大任务是培养引领“未来技术”的创新型人才,学生需要拥有更敏锐的创新意识和更前沿的理论和技术,但目前大部分高校在新工科人才培养过程中,实践教育有余,创新培养不足[8],仍寄托于课程体系的实践教学环节培养学生的创新能力,往往停留在较为低端的层面,与此同时,高校教师的科研工作通常瞄准学科发展的前沿,因此应该让教师的科研工作和成果更多地融入新工科人才培养体系,赋予学生前沿的视野,使之成为未来技术创新的弄潮儿。

二 一种递进式的新工科创新人才培养体系

(一) 新工科创新人才培养体系的设计理念

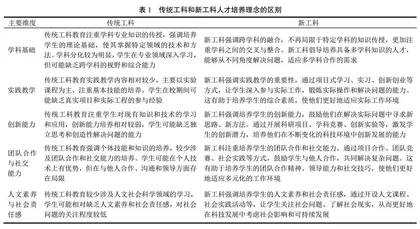

新工科建设理念是在当前新时代背景下,紧密结合国家战略和产业发展需求,借鉴国际领先经验,构建适应时代要求的工科教育模式。新工科强调多学科融合、实践教学、创新能力培养、团队合作、社交能力培养,以及人文素养与社会责任感的培养,旨在培养具备更全面素质和适应力的工程人才,以适应日益复杂和多变的现代社会和科技环境。表1是综合五个维度对比传统工科和新工科的人才培养理念存在明显的差异。

这种新的教育模式下,学生不仅能在课堂上获取学科基础知识,更能在实际项目中进行实践探索。学院积极引入项目式学习、实训基地及与企业合作的实习机会,使学生在真实场景中应用所学知识,培养出扎实的工程能力和解决实际问题的能力。此外,学院还鼓励学生自主选题,开展科研和创新活动,为他们提供了展示才华的平台。在这个积极、开放的学习环境中,学生的创新意识逐渐被激发,他们能够跨足不同领域,勇敢地迎接未来科技挑战。

(二) 递进式新工科创新人才培养体系的具体内涵

针对以上新工科人才培养的现状和不足,本课题遵循高等教育规律,整合“三螺旋”[9-10]与“多位一体”[11-12]教育模式,设计和探索了一种递进式的新工科创新人才培养体系,其结构如图1所示。

该体系的主要特点:①分阶段确立了从大一到大四及研究生阶段的人才培养举措,设计了可操作性强、科学完整、层次递进的新工科创新人才培养方案;②将高校、企业、政府三方进行互补耦合;③鼓励企业参与育人过程,实施“产教融合”协同育人,培养适应产业需求的工程型人才,实现与产业的无缝对接;④充分发挥高校教师科研工作的前瞻性优势,让大学生逐步进入科研基地,并在教师的指导下开展前沿技术创新;⑤先后以大创项目、创新和创业竞赛为抓手,训练学生实战能力,适时地引入政府的政策和资金扶持,培育优秀产业人才和团队。下文将详细介绍该体系的各个阶段。

1 认知阶段

在新生入学后第一时间开展“专业导论入学教育”,让大一新生对该新工科专业有一个直观的认知,对自己未来的专业能力有一个比较明确的预期;随后开展一系列“科研基地开放日活动”,让新生近距离接触本专业教师的科研工作和特色研究成果,激发学习和创新热情,发现自己的兴趣方向;每年一届的“大学生科技节”展示高年级学生的科技成果,营造浓厚的科技创新氛围;邀请企业技术专家做讲座,主要是分享企业文化、实际项目的研发经历,鼓励大学生投身科技工作。

2 初探阶段

在大二阶段,引导大学生们加入各个科研基地,并在教师及其研究生的指导下开展基础性的实践训练,积累一定的专业动手能力;同时邀请企业技术人员分享主流的技术和产品,实现多源化的技术交叉与互动,加深大学生们对专业的综合理解;在此基础上,大学生结合产业发展和社会需求,在指导教师的启发下提出研究课题,申报国家级、省级或校级创新创业项目,并依托科研基地开展项目研究。指导教师鼓励项目研究工作形成样机和专利成果,并在实际应用中总结工程技术经验。

3 专业强化阶段

在大三阶段,高校联合行业龙头企业共同进行课程建设、师资培训、创新实践等育人工作,实现“产教融合”协同育人,培养出适应产业需求的工程型人才。典型案例有华为“智能基座”产教融合协同育人基地项目。

2020年,在教育部政策支持下,华为公司与国内众多高校开展合作,实施华为“智能基座”产教融合协同育人基地项目。该项目主要内容包括:①课程建设。将华为的鲲鹏、昇腾处理器、华为云的技术内容融入计算机类专业的课程体系中,并搭建相应的实验教学平台。②师资培训。华为协助高校对参与该项目的教师进行必要的技术培训,以保证教学质量和效果。③创新实践。组织学生参与各类大赛,如华为软件精英挑战赛、鲲鹏开发者大赛、华为ICT大赛等。该项目的实施可以在高校建立以鲲鹏、昇腾技术为基础的教学生态,并培养一批具有国产核心技术基础的优秀产业人才,实现与产业的无缝对接。

另外,专业强化阶段的人才培养举措还包括:要求专业主干课程由工程基础厚的教授担任主讲教师;大学生依托前期大创项目的成果,参加政府(团中央、教育部)组织的各类创新大赛,训练实战能力、团队协作能力、综合应变能力等。

4 专业提升阶段

在大四阶段,引导大学生参加教师的科研项目(基金类、攻关类),发挥高校教师科研工作的前瞻性优势,指导学生开展前沿技术研究和实践,解决复杂工程问题,提升学术视野和技术水平,参与形成高水平科技创新成果;此阶段形成的科技成果具有实用价值和商业价值,可以参加政府组织的各类型创业大赛;企业提供创业指导、市场和资本对接等协助;政府资金扶持优秀创业团队,促进科技成果转化,促进自主创业、科技创业。

5 升华阶段

在研究生阶段,学生们从事学科前沿研究,进一步探索新技术、未来技术,与企业对接,投身新产业;此阶段取得的科技创新成果具有更高的商用价值,可参加更高级别的创新创业大赛,并密切对接资本;政府针对高水平创业主体和项目,提供各类人才政策、资金扶持;企业针对高水平就业主体,实现无缝对接。

三 应用成效

近年来,合肥工业大学计算机与信息学院在新工科创新人才培养方面迈出了坚实的步伐。学院始终以满足学生个性化和差异化学习需求为核心,组织教师学习新进教育教学理念,跳出传统教学观念的束缚,积极探索并深入实施“产教融合、科教融合”的教育模式。通过紧密结合产业需求,不断优化专业设置和课程体系,学院为学生提供了更具前瞻性和实践性的学习内容,激发了他们的学习兴趣和创新潜能。2020年至今,经过若干年的教学改革实践,该递进式新工科创新人才培养体系的应用成效显著,受益学生达900余人,其中深度受益的学生达170余人,教学改革成效主要表现如下。