让通识教育课“动”起来

作者: 余光辉 孙富生 李云帅 李晓东

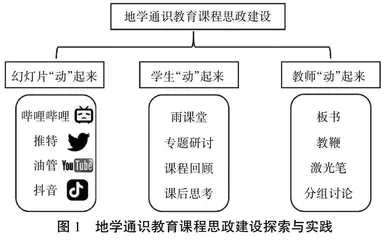

摘 要:地学通识教育与思政建设的有机融合在大学教育中具有重要的地位和作用。然而,随着社会的发展和教育改革的推进,传统的通识教育面临许多挑战。该文以纳米地球与全球气候变化课程为例,旨在探索地学通识教育课程思政建设的实践方法和策略,以促使通识教育真正“动”起来。基于多媒体教学、案例教学等研究,该文提出地学通识教育中幻灯片、学生和教师“动”起来的具体建议和实践经验,以期为地学通识教育的改进和发展提供参考。

关键词:地球科学;课程思政;通识教育;教学实践;多媒体教学;案例教学

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0031-04

Abstract: The integration of earth science general education and ideological and political education holds a significant position and plays a crucial role in university education. However, with the progress of society and educational reforms, traditional general education faces numerous challenges. This paper takes Nanogeoscience and Global Climate Change as an example to explore practical methods and strategies for the ideological and political construction of earth science general education courses, aiming to stimulate the vitality of general education. Through research on multimedia teaching, case-based learning, and other aspects, this paper presents specific recommendations and practical experiences for incorporating slides and actively engaging both students and teachers in earth science general education. In summary, this paper will serve as a reference for the improvement and development of earth science general education.

Keywords: Geoscience; ideological and political curriculum; general education; teaching practice; multimedia teaching; case-based teaching

通识教育(General Education)的目标是培养具有完全思维、完整人格的人(又称全人)[1-2]。通识教育首先是一种教育理念,其次才是一种人才培养模式。高校应该多培养既具有宽广的专业知识和思辨的文化修养,又具有社会责任感和全球视野的人才[3]。在通识教育课程中融入思政内容,有助于引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。教育部于2020年5月28日印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,系统明确了课程思政建设的重要意义与目标要求、重点内容与教育任务、质量评价体系与激励机制、组织实施与条件保障。课程思政把“立德树人”作为教育核心的一种综合教育理念[4],不仅是一种教育教学理念,也是一种思维方式[5-6];而课程思政建设则要从学科属性、专业定位、培养目标出发,结合专业课程特点进行探索[7]。因此,高校教师做到通识教育与课程思政的有机契合,有助于学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

传统高校地学通识教育主要为教师讲、学生听的授课模式,课堂人数多,互动较少,学生被动接受知识,导致地学通识教育课的教学效果较差。因此,如何在高校地学通识教育课堂上提升教学效果,引导并培养学生独立思考、发现问题并解决问题的能力,是所有地学通识教育课程授课教师面临的问题与挑战[8-9]。近年来纳米技术的迅猛发展不仅是社会经济发展的重要动力,也给我们的生活带来了巨大的变化。基于纳米地球是全球气候变化的调节器的基本理念,天津大学地科院为经管类、电气信息类、自动化类、海洋类和医学类等不同学科的本科生开设了纳米地球与全球气候变化全校公选课,重点讲授地球系统中纳米矿物对全球气候变化的影响与调控。在授课过程中,运用通识教育和课程思政的理念,结合现代多媒体教学、案例教学等方面的有益探索,让地学通识教育课程中的幻灯片、学生和授课教师一起“动”起来,为地学通识教育的改进和发展提供具体建议和实践经验。

一 充分利用课堂多媒体和网络资源展示思政元素,让地学通识教育课堂幻灯片中的家国情怀“动”起来

地球科学知识和素养教育是通识教育的重要组成部分,是高素质人才培养的重要环节。然而,其他学科的本科生在进入课堂之前,尚不能明白地球学科的范畴及内涵和外延,也就更不能理解地球学科在全球气候变化中的核心地位。在授课课程中,利用社会资源和网络资源(如哔哩哔哩、推特、油管、抖音、国内外最新文献)下载短视频,有助于促进学生对课程内容的理解(图1)。通过结合声音、图像、短视频等多媒体手段,将课程思政教育内容融入精美课件中对学生进行展示。自然、精彩、个性的素材导入,让课件“动”起来,更容易引起学生的资源保护意识,使学生予以特别关注,此过程的转换不仅激发了学生的创新思考和探究精神,而且从一定程度上减小了长时间听课引起的疲劳,提高了学生的学习效率。

(一) 典型案例一:以“人类世”短视频承载环境保护教育

通识课与思政内容的有机融合,不仅能引领学生掌握科学技术现代化的内涵,更能深入理解物质与文明的外延。例如,授课中介绍人类世(Anthropocene)对全球气候变化的影响时,通过人类世三分钟左右的短视频介绍,学生可以清楚地理解半个世纪内全球野生动物种群数量降低68%这一触目惊心的事实。同时,也可以通过短视频介绍人类世下炭黑污染、塑料革命、农药和化肥的大量施用等,强调人类世是人类-环境高度相互作用的时代,人类营力对地球系统作用强度所导致的环境变化程度在多数情况下已经超过了自然营力,人类由于自身的活动而正在失去自己可持续发展的生存环境;另一方面,也给出一些持反对意见科学家的短视频,如哲学家内格尔在短视频中指出的“为了表达我们生活的荒诞性,我们所说的话常常与空间或时间有关:我们是茫茫宇宙中的渺小微粒;即使按地质学的时间尺度,我们的生活也只是瞬息之间的事,更不必说按宇宙的尺度了;我们全都随时可能死亡”。在短视频中,部分科学家也指出“如果未来数千万年乃至数亿年之后的人类(如果那时还有人类的话)考察现在的地质层记录,可能不会发现人类对现在活动的蛛丝马迹”。通过摆事实、讲道理的视频形式,培养学生的辩证思维。

在讲解大气中二氧化碳对全球变化重要性一章时,通过“基林曲线”发现过程的短视频,使学生不但深入理解了这条著名的大气中二氧化碳浓度变化曲线,也为人类活动“干预”自然界提供了最有说服力的科学证据。视频有助于培养学生持之以恒和甘于寂寞的科学精神。因此,充分利用课堂多媒体和网络资源展示思政元素,培养学生的家国情怀,有助于学生自觉产生保护人类赖以生存环境、生态物种和生物多样性的意识,化繁为简、生动有趣,将通识课程既“上好”又“上活”。

(二) 典型案例二:以“国家大科学装置”短视频承载家国情怀教育

课程在讲授过程中尤其注重科普性、物理机理的阐述与分析,适时启发学生用科学思维思考实际问题,并引导学生积极思考,有助于形成解决实际问题的创新思维。例如,在介绍生活中学生喜闻乐见的纳米材料与物品时,引入国家大科学装置(如北京同步辐射光源,合肥同步辐射光源,上海同步辐射光源)在该方面的应用及其建设历程,使学生不仅了解了国家强大、科技发展的历史,也掌握了科学家是如何利用同步辐射光源看清了纳米矿物的“庐山真面目”,有助于深入理解小尺度纳米颗粒影响全球气候变化的现象与机制。课程专业知识点与思政育人的有机衔接,不仅培养了新时代大国青年的爱国情怀,也有助于学生开阔当下比较前沿的科研问题和国际视野,激发兴趣,并为今后开展相关专业领域研究工作打下坚实基础。本案例将地球科学专业知识点和课程思政相结合,既有机整合了“专业+思政” 资源,形成育人合力,又能实现最佳的教育效果。

二 融合雨课堂与专题研讨,让地学通识教育课堂上的学生“动”起来

(一) 有机融合雨课堂,激发学生的参与度,让学生在课堂上“动”起来

传统的通识课程常常面临学生参与度不高、学习兴趣不浓的问题。为了激发学生的学习热情和主动参与,教师可以利用现代技术手段,如雨课堂,让通识教育中的学生参与起来、“动”起来。雨课堂是一种基于互联网技术的在线教学平台,具有多种互动功能,如在线讨论、投票和实时问答等[10-11]。其优势在于提供了灵活多样的教学工具,能够满足不同教学需求,增强学生的参与度和学习效果。通过雨课堂的实时互动功能,教师可以在课堂上提出问题,学生可以利用手机或平板电脑提供投票或在线讨论的方式表达自己的意见,增加了学生的参与度和积极性。雨课堂支持多媒体教学,教师可以通过音频、视频、图片等形式展示教学内容,使课堂更加生动有趣,激发学生的学习兴趣。雨课堂提供了即时反馈的功能,教师可以实时了解学生的学习情况和理解程度。学生的答题结果和讨论回答可以通过大屏幕或投影仪显示,增加了学生的参与感和自信心。

(二) 充分发挥专题研讨课的作用,激发学生的学习兴趣,让学生在课堂上“动”起来

为了培养学生的综合素养和问题解决能力,教育实践中引入专题研讨成为了一种重要策略。专题研讨是一种以特定主题为基础,通过小组合作、研究和讨论等形式进行的学习活动。其特点在于鼓励学生积极参与、发表观点和解决问题,提高学生的批判性思维和创新能力。首先,选择与学生相关的、具有实际意义的专题作为通识课的研讨内容,能够激发学生的学习兴趣和提高学生的参与度。学生对自己感兴趣的主题更容易产生主动学习的动力。其次,将学生分成小组,让他们在研讨过程中共同探讨和解决问题。小组合作能够激发学生的合作意识和团队精神,提高学习的互动性和趣味性。例如,在讲解纳米地球与全球气候变化中的全球气候变化部分内容时,设置了“植树造林与全球气候变化”专题研讨课。首先,教师需要介绍植树造林对全球气候变化的影响是一把“双刃剑”:一方面,植物通过“光合作用”将大气中二氧化碳输入到土壤中,有利于大气中二氧化碳浓度降低,缓解全球气候变暖的趋势;另一方面,植树的光合作用输入根系分泌物到土壤的同时,也会激发土壤有机碳的降解、增加二氧化碳的排放。其次,在该专题研讨课上,让学生根据自己对课程内容的理解选择植树造林是促进固碳还是分解碳,学生间通过自由组队,结合摆事实、讲道理等方式,激发学生更好地理解根系分泌物对土壤中纳米矿物的形成及其固碳机制,同时也有助于提高学生对我国推出的一系列环境政策的理解。研讨过程中,充分考虑我国当下面临的国内环境问题和国际碳排放趋势,鼓励学生今后在解决我国环境问题的同时,理解进一步增加我国在国际碳交易谈判过程中的话语权的重要性,培养学生怀揣保护地球的责任感和深深的爱国情怀。此外,该讨论课不仅有助于学生加深对习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态环境理念的认识及学生对人类作为全球气候变化的驱动力所扮演的重要角色的理解,而且也对树立学生科学的世界观、人生观和价值观,增强对党和国家相关政策决议的信心,强化社会责任感和懂法守法的意识具有非常重要的意义。因此,采用案例式和讨论式相结合的教学方法,不仅加深了学生的理解,也有助于培养学生的思辨能力。