生产为导向的白酒酿造工程专业微生物课程体系重建思路

作者: 赵亮 郭举 罗贞标 胡智慧 王新叶

摘 要:微生物学相关知识体系是白酒酿造工程专业人才应掌握的核心理论体系,同时也是提出、分析并解决生产实际问题的先决条件。目前现有的微生物学课程体系及教学内容无法适应本专业人才的培养目标和要求,需要对此进行适当改革和重建。该文从现有课程体系出发,分析知识构架在本专业人才培养中存在的缺陷和问题。其次,通过生产一线调研,分析、总结生产过程的理论需求方向,并以此为牵引,提出课程体系构建的基本思路和目标。以此,希望该文提出的课程体系建设思路对国内其他开设酿酒类专业高校有所参考。

关键词:生产问题;调研访谈;课程构架;生产理论需求;微生物学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0076-04

Abstract: The microbiology related knowledge is a core theoretical system which should be grasped by the talent expert in Chinese liquor brewing engineering, and also is an essential prerequisite for them to raise, analyze, and resolve the practical problems of production. However, the content of courses available could not be appropriated for the talent cultivation. Therefore, innovation and rebuilding to the current curriculum system should be performed. In this paper, we first analyze the knowledge framework in the current curriculum and raise issues about the gap between that and the personal training of Chinese liquor brewing engineering. Further, theoretical demands were collected and sorted from interviewing and investigating to brewer and technician in different liquor brewing factory. On the basis of this, we put forward the basic thought and goal about rebuilt a new microbiology curriculum system. Depending on this, we expect that this paper will have reference value for the construction of related majors in domestic universities.

Keywords: practical problems of production; investigation and interview; curriculum framework; theoretical demands in production; microbiology

中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》指出,到2025年,白酒行业产量800万吨,同比增长8.0%,年均递增1.6%;销售收入达到9 500亿元,同比增长62.8%,年均递增10.2%;实现利润2 700亿元,同比增长70.3%,年均递增11.2%[1]。白酒产业增长方式的改变,需要酿造类专业人才的有力支撑。

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司为助力酿酒产业人才培养的发展,于2012年筹建茅台学院,并于2017年由教育部批准招收第一批酿酒工程专业本科生,是我国第一所围绕酿酒产业链培养应用型人才的非营利性全日制普通本科高校。酿酒工程专业是一个新兴的专业(2011年四川理工学院首设)[2],近10年才初步建立起一套较为完善的酿酒工程专业培养体系[3-4]。其中,白酒酿造方向人才培养归属于酿酒工程专业,而白酒酿造与酿酒工程专业建设又存在本质差异。如固态制曲和固态发酵、多菌种群体微生物发酵,以及独立解决企业的生产技术问题属于白酒酿造工程专业重点培养方向。基于此,茅台学院酿酒工程系于2019年针对白酒酿造工程专业应用型人才培养初步建成一套核心课程体系及培养方式,并初显成效。但是,在一些专业基础课的设计和构架上仍需要完善。

微生物是高校生命科学以及医、药、农、林、食品等专业需要掌握的一种基础学科,是现代高新生物技术重要的理论和技术基础,实际应用性强,且对后续课程有重要的作用[5]。微生物是白酒酿造领域的骨架,它为菌种资源的利用、发酵技术的掌握、以及生产问题的发现与解决提供知识背景和理论保障。目前,开设酿酒工程专业的各类院校,相继建设有一套符合本专业培养需求的微生物相关课程体系及教学改革措施,并在人才培养上具有一定成效[4,6-9]。但是,白酒酿造工程专业的培养目标只服务于白酒酿造行业,在微生物相关课程的设置和教学内容上需有别于酿酒工程专业。此外,白酒酿造的自然、开放性发酵特点,在微生物菌群及其环境方面要比其他各类酒的发酵生产复杂的多,以至在微生物教学内容和培养方式上,白酒酿造工程专业要比酿酒工程专业的覆盖面更加集中、知识要求更加深入。因此,需要建设一套针对白酒酿造工程专业的微生物课程体系及教学模式,为培养高质量的白酒酿造工程专业人才夯实基础。

一 现有微生物课程体系

(一) 课程构架

茅台学院针对白酒酿造工程专业,围绕微生物知识体系开设的核心课程包括微生物学、微生物学实验、微生物生态学,辅助课程包括基因工程和酶工程。在课程构架上,微生物学作为基础理论课,贯穿其他各门课程。也就是说以微生物学知识点为教学节点,基于此节点来设计其他各门课的教学大纲,通过其他各门课的教学来增强、反哺、并扩充对微生物学的学习,使学生充分理解并掌握微生物知识体系和相关技术。例如,微生物学设有“丝状真菌——霉菌”这一节,其中包括“霉菌的分布及与人类的关系”“霉菌细胞的形态和构造”“真菌的孢子”和“霉菌的菌落”四个方面的知识点。基于这些知识点,微生物学实验设置霉菌的分离、纯化,以及显微镜检观察方面的实验;微生物生态学设有霉菌在自然界的分布规律以及在人类社会生产过程中的重要用途等教学内容;基因工程和酶工程分别从基因鉴别和酶功能角度分别介绍霉菌的分类鉴定和重要胞内、外酶的功能。如此,通过核心课程和辅助课程的相互组合搭配,达到微生物学知识体系向学生全面输出的目的。

(二) 存在的问题

茅台学院白酒酿造工程专业使用的微生物学教材为周德庆主编的《微生物学教程》第四版,共11章内容,48个学时。教材覆盖内容几乎没有涉及酿酒工程方面的讲解,无法满足白酒酿造工程专业需求。在大纲设计上,只能基于本专业特点,选取各章内与本专业需求存在关联的小节,并在课时分配上根据关联度的大小进行适度分配。此外,在教学课件上针对各小节,额外加入白酒酿造方面的知识,弥补教材无法衔接本专业需求的知识点。当然,并非仅微生物学这门课存在这样的问题,上述各门与微生物学搭配的课程也存在类似问题。如微生物生态学目前使用的教材是池振明主编的《现代微生物生态学》(第二版),全书共12章,包括微生物生态学基础理论,以及污染环境、自然环境、极端环境的微生物分布等内容。本门课共32个学时,因此教材仅选取4章与本专业较关联的内容,通过教学课件的补充完善,最终形成本门课教学内容。综上,虽然本专业课程体系无针对性教材,教学过程经补充完善,基本满足专业需求,但经培养后发现,学生仍对白酒酿造工程中的微生物专业知识理解不够系统、透彻,专业实习中很难对工艺点的理论背景作正确解释;遇到如酒醅堆积发酵不能正常升温,或酒醅黏度过大、酸度过高等生产异常问题,无法合理解释其原因并给出相应的解决策略。因此,从地方应用型本科人才培养标准内涵角度来看,目前的微生物学课程体系还无法精准的满足本专业人才培养目标,需要对课程体系做一定程度的改革。

二 以生产为导向的微生物课程体系建设思路

(一) 生产一线理论需求分析

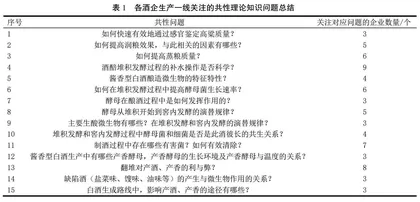

为使理论课程体系与生产需求充分衔接,我们进入10余家酱酒生产企业,从制曲到制酒,将一切与微生物相关的工艺环节均纳入调研。概括起来,生产一线对4个方面问题比较关切。①针对现有工艺的科学解释;②对创新工艺的结果预判;③生产环节出现异常的原因以及应对策略;④与生产环节直接相关的基础理论知识。这4个方面问题当中,第三个问题是生产一线提的最多,关切最深的问题。第四个问题是一线技术人员或酒师、班长最想学习的问题。现围绕这4个方面问题做具体情况分析。

1 针对现有工艺的科学解释

生产一线员工因文化水平偏低,同时企业理论培训不够系统、深入,致使他们只能刻板按照现有工艺规范进行操作,一旦异常情况发生,无法应变处理。因此,一些有思想、态度积极的员工就会对一些工艺操作提出疑问。如制曲环节中,行业众所周知的曲块需要踩成龟背型,即四周相对矮、紧,中间相对高、松。有工人会提到踩成这样的形状为什么会利于曲块发酵;曲块入仓发酵过程中,一般在7~9天第一次翻曲,13~15天第二次翻曲。制曲工都清楚在这两个时间段翻曲是为了让曲温降低、仓内曲块均匀发酵。有工人会问为什么从发酵开始至第一次、第二次翻曲,都是大致1周的时间间隔,也就是说曲温上升到60 ℃左右大致需要7天时间,而不是更短或更长的时间。另外,在制酒环节,有工人会疑惑冬季收堆时,从有利于堆积温度上升角度来讲,为什么摊凉温度要降到40~45 ℃才能收堆,而不是更高的温度收堆。从此类调研情况分析,车间员工对现有工艺操作的疑问,一是没有微生物理论知识背景,二是即便了解一些微生物相关知识,但理论体系不完善,无法解释现有的工艺规范。

2 对创新工艺的结果预判

随着企业改革创新潮流的不断推进,各类企业都在生产设计、工艺细节方面进行不断创新和改革。白酒生产虽然讲究传统,推行传承,但在工艺细节设计方面仍然要推行创新,尽量保证高成本工艺向低成本转变,不可控条件向可控条件转变。但是,创新的前提是要对原有工艺、方法的基础理论、基本原理有较为深刻的认识和了解,否则创新将如无头苍蝇般到处乱撞,对结果毫无预测可言。

3 生产环节出现异常的原因以及应对策略

白酒生产是在一个开放且难控制的发酵体系中进行的。虽然生产过程严格按照工艺规范或指导细节进行操作,但外部环境的临时改变或工人操作熟练度的参差不齐都会对发酵过程产生不同程度的影响,这些影响累加起来会对最终产质量产生本质的影响。因此,一旦发酵过程异常,监测参数出现偏差,必须立即对问题诊断把脉,并作出应对方案。目前,各类酒企在应对生产异常问题时的常规思路是基于生产经验、或前人的一些应对处理方法来解决。虽然在问题的把脉和处理上有一定效果,但是基于生产上历史共性问题来分析解决。一旦临时问题的出现并非属于历史问题,经验性的处理方法将失去作用。例如,在生产一线调研时发现,多数酒厂的班组为提高酒产量,会在堆积时向堆体泼水。当然,这种处理方式确实能有效增加酒产量,但水的加入量有一定限度,一旦加入量过大,反而会影响酒醅的发酵。这是一个应用现有经验做法,来解决产量提升问题的典型案例。但在调研中我们发现,一线工人因基础理论知识匮乏,无法解释酒醅加水可以适当提高酒产量的内在原因,时常出现工人盲目加水,酸积累过多,酒醅发酵受抑制的情况。