新农科建设背景下植物保护专业类课程思政探索与实践

作者: 邢小萍 安世恒 申顺善 袁虹霞

摘 要:高校的立身之本在于立德树人,课程思政是落实立德树人根本任务的关键,也是农林高校培养弘农爱国农业人才的重要途径。该文以植物保护专业类课程为例,从课程育人目标重塑、课程思政元素挖掘与融入、课程教学方法改革、课程考核评价探究等四个方面开展课程思政建设与实践,旨在为农林高校专业类课程思政建设提供借鉴。

关键词:新农科;植物保护;专业类课程;课程思政;教学革新

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)35-0189-04

Abstract: The foundation of universities lies in cultivating morality and cultivating talents. Curriculum ideological and political education is the key to implementing the fundamental task of cultivating morality and talents, and are also an important way for agricultural and forestry universities to cultivate reviving agriculture and loving agriculture talents. Taking the plant protection course as an example, this paper carries out the construction and practice of the course ideology and politics from four aspects: the reconstruction of the course education goal, the mining and integration of the course ideological and political elements, the reform of the course teaching method, and the exploration of the course assessment and evaluation. The aim is to provide reference for the ideological and political construction of professional courses in agricultural and forestry universities.

Keywords: the new agricultural sciences; plant protection specialty; professional courses; ideological and practical education; teaching reform

党的十八大报告首次提出“把立德树人作为教育的根本任务”。大学教育的重点是人才培养的质量,2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上强调“坚持中国特色社会主义教育发展道路……培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”[1]。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准[2]。课程思政是实现立德树人的重要途径,专业课程在承载知识传授的同时也是思政育人的载体,要对学生进行价值引领。

粮食安全生产事关国计民生,新农科建设赋予农林高等教育新的使命。植物保护专业类课程是培养适应国家及区域经济社会发展战略需求,掌握扎实的植物保护有关的理论知识和实践技能,具备植物有害生物识别诊断、监测预警、科学防控及植物健康管理等能力并具创新创业精神的专业类课程群,探索基于新农科建设背景下的课程思政元素融入课程教学内容的协同育人的教学模式,在学生学习专业知识的同时,激发和培养大学生的家国情怀、“三农”情怀,帮助巩固学生的专业思想、树立职业发展方向,以期有效支撑“知农爱农、强农兴农”人才的培养目标,为保障国家粮食安全,推动农业农村现代化、推进乡村全面振兴作出新的贡献[3]。

一 新农科建设背景下专业类课程思政的必要性

(一) 课程思政是回答好“培养什么样的人,如何培养人,为谁培养人”这一根本问题的现实需求

2016年12月,在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记强调:要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程[4]。为党育人、为国育才。2022年4月,习近平总书记在中国人民大学考察时强调:“要坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务,落实立德树人根本任务,传承红色基因,扎根中国大地办大学,走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路[5]”归根结底是“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一教育的根本问题。综合国力的竞争是人才的竞争,人才是国家发展、民族振兴、社会进步的重要基石。新农科建设时期,迫切需要一大批能肩负时代使命的高层次农业人才,培养高层次技术人才是专业类课程开展课程思政改革的重要起点。

(二) 课程思政是落实立德树人根本任务的必然途径

立德树人是教育的根本任务。高等学校必须始终心怀“国之大者”,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务。习近平总书记强调,广大青年要肩负历史使命,坚定前进信心,立大志、明大德、成大才、担大任,努力成为堪当民族复兴重任的时代新人[6]。高等学校的思政教育必须坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,聚焦国家及区域经济社会发展需求,扎实推进专业类课程与思政课同向同行、协同育人工作。

(三) 课程思政是农林高校推进新农科建设的重要行动

2019年9月,习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中强调,中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才。新时代……我国高等农林教育大有可为……以立德树人为根本,以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才[7]。这为高等农林院校新农科课程思政建设提出了要求、明确了任务。《安吉共识》的发布,标志着我国高等农林教育发展进入新时代,高等农林院校应积极探索面向新农业、新农村、新农民的教育体系,着力培养服务乡村振兴、美丽中国建设的高层次农林人才,为实现中华民族的伟大复兴不断作出新的更大的贡献[8]。

(四) 课程思政是实现学生全面发展的必然选择

学生的全面发展是我国教育的最根本目标[9]。当前,处在开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段,全面发展理论是中国特色社会主义教育理论的重要组成部分,而专业课程承载着实现专业培养目标的任务,其既是高校人才培养方案的基本单元,又是实现高校人才培养目标、提升高校人才培养质量的重要保障。因此,专业课程承担全方位育人的功能,落实好立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二 植物保护专业类课程思政建设方法与路径中凸显的核心问题

(一) 植物保护专业类课程的整体性缺乏

承担育人载体的专业课程应承担专业学习环节的思政教育工作,在传授专业知识的同时提高学生道德修养,坚定学生的理想信念。而当前,专业类课程思政缺乏整体性,主要表现如下:一是缺乏对“课程思政内涵”的全面理解,出现“专业课程思政化”的现象;二是部分教师对专业课程思政实践的认同度不够,思想共识和实践自觉缺乏;三是专业课程的思政建设处于以个别课程为例的建设与实践。

(二) 课程思政元素与课程内容的契合度和协同性有待提高

好的思想政治工作应以如盐入水的方式融入教学,起到润物无声的效果[4],要以课程知识内容为载体,深入挖掘高度契合的思政元素,通过精心的课程系统性设计将其有机融入课程教学,完成入脑入心的育人实践。现阶段,课程思政元素与专业知识的契合度不高,专业课之间、专业课与思政课之间缺乏协同效应。一是课程思政流于形式,专业知识讲授和思政教育主题彼此脱节;二是思政教育主题与课程知识内容无关;三是课程思政案例资源较少,同一案例反复使用,课程思政教育缺乏新鲜感,思政育人效果不佳。

(三) 课程思政评价体系有待优化

课程思政承担着重要的育人责任,在传授专业知识的过程中以隐性教育的方式对学生进行思想引导。而目前普遍推行的课程思政,重点关注了课程思政元素的挖掘、内容的设计及应用实施等,而忽视了思政育人效果的考核及评价。与课程知识内容考核一样,课程思政的育人成效也需要进行效果质量评价。课程思政建设应探索相应可行的效果评价体系,设计并构建完备的能够对综合知识掌握和素质培养效果进行精准评价的课程思政考核评价体系[10]。

(四) 课程思政的实施方案缺乏有效性

课程思政是一项系统工作,在具体实践中,要通过各种方式不断挖掘所属课程领域的隐性教育资源,在传授专业知识的同时对学生进行思想引导。这就需要所有专业类课程的教师都应该树立教学目标与思想引导高度融合的教学观念,承担起知识育人和思想育人的双重责任。当前,部分课程思政建设多采用“动员式”“快捷式”等的短时间内“植入”课程思政内容的做法,部分专业课教师在课程思政实践中常存在“内容简单拼接”“思政教育生搬硬套”“内容与目标不协调”等现象。

三 新农科建设背景下植物保护专业类课程思政的改革实践

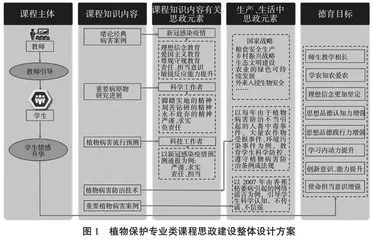

课程思政建设应搭建课程知识、产业问题和青年担当之间的桥梁。植物保护专业类课程思政建设中,重点突出知识传授与思政育人的有机融合。围绕课程教学目标,细致梳理知识内容,挖掘与专业知识内容契合的思政元素,并将其有机融入教学,有效提高课程思政的亲和力和有效性,将知识传授、能力培养和素质情感教育融为一体。具体设计思路如图1所示。

(一) 课程育人目标重塑

以培养“知农爱农为农”的复合型人才重塑课程育人目标。认真梳理教学内容,深度挖掘与课程知识内容或生产、生活相关的思政元素,将其有机融合到课程教学的各环节,整个课程体现了思政元素的“融入式”设计,专业知识传授与思政育人元素有机结合,在传授学生知识、提升专业技能的同时,培养学生的科学和专业精神,激发学生的爱国情怀和责任担当意识,发挥润物细无声的育人效果。

(二) 课程思政元素挖掘

1 在课程内容设计中体现“三农”精神,强化“强农兴农”的责任担当

在系统讲授专业知识的基础上,及时、恰当地引入生产实践和生活中相关的案例,增强学生理论联系实践的能力,及时追踪科研新进展,尤其是绿色防控技术的应用案例等。如在讲授植物抗性时,引入主要粮食作物新选育品种发挥重要作用的案例,在讲授生物防治时,引入我国农业的绿色可持续发展及美丽乡村建设等国家战略目标,从而培养学生的“三农”情怀。还可以引入脱贫攻坚、乡村振兴中涌现的先进代表的励志事迹,也可邀请企业精英、优秀毕业生代表开展讲座。

2 引入我国科学家的成长经历、研究成果等,增强学生的国家认同感、文化自信、民族自豪感

搜集积累作出重要贡献的中国科学家及其研究成果和科学研究背后的故事,将其有机融入相关的知识点,使学生感受我国科技工作者爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科研精神。如在讲授植物病毒时,引入在新冠感染疫情(简称“疫情”)防控中作出突出贡献的我国科学家的事例,以英雄人物强烈的民族责任心和高度的国家使命感激发学生艰苦奋斗、无私奉献、锐意创新、勇攀高峰的科学精神。在讲授交叉保护作用时,引入陈薇院士团队在我国疫情防控中作出的突出贡献。在讲授稻瘟病防治时,引入朱有勇院士团队利用水稻遗传多样性持续控制稻瘟病获得成功,以及他主动请缨赴澜沧专家科技扶贫点、以科技带动当地农民脱贫致富的案例,使学生增强“学农兴农”责任担当意识。以这些科学家在世界科学领域的重大原创性突破和贡献为例,让学生了解我国科学家的科学精神,从而增强学生的国家认同感、社会责任感、文化自信、民族自豪感等。