煤矿智能化建设背景下采矿专业研究生培养模式改革与探索

作者: 张锦旺 杨胜利 张俊文

摘 要:煤矿智能化建设是推动煤炭产业转型升级高质量发展的重要手段,该文分析我国煤矿智能化建设背景下采矿专业研究生培养模式现状及不足,并对从事智能采矿相关方向的研究生进行生源及未来流向分析,基于生源情况提出优化研究生课程体系、改革课程教学与考核方式、整合跨学科师资力量等培养模式改革举措,以进一步提高智能采矿相关研究生的学术创新与工程实践能力。

关键词:智能采矿;研究生培养;课程体系;学科交叉;改革探索

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0017-04

Abstract: Intelligent coal mine construction is an important means to promote the high-quality development of coal industry transformation and upgrading. This paper analyzes the current situation and shortcomings of the training mode of mining graduate students under the background of intelligent coal mine construction in China, and analyzes the source and future flow of graduates engaged in intelligent mining related fields. Based on the sources of students, some reform measures were proposed in this paper, including optimizing the graduate curriculum system, reforming the teaching and assessment methods, and integrating interdisciplinary teachers, so as to further improve the academic innovation and engineering practice ability of graduate students related to intelligent mining.

Keywords: intelligent mining; postgraduate training; curriculum system; interdisciplinary intersection; reform and exploration

煤炭工业作为国家基础性产业,在我国能源结构中处于主导地位。自国家发展改革委、国家能源局、应急部、教育部等8部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来,我国煤矿智能化发展进程迅速推进,近年来煤炭行业对智能采矿人才的需求日趋增加[1]。煤矿行业正经历着由综合机械化开采向智能化无人化开采迈进的技术革命,煤矿行业的各大科研单位、装备制造企业、工矿企业均纷纷成立煤矿智能化研发机构。据不完全统计,国内大型矿山企业如中煤科工集团、郑煤机集团、兖矿集团、山东能源集团和枣矿集团等先后成立煤矿智能化研究机构。此外,华为、三一重装、中信重工、联想集团、海康威视和三大运营商等行业外企业近年来也相继成立煤矿智能化事业部,由此催生了对煤矿智能化人才的巨大需求。

智能采矿[2]是在矿山数字化和信息化之后提出的新概念,是指在矿床开采中,以开采环境数字化、采掘装备智能化、生产过程遥控化、信息传输网络化和经营管理信息化为特质,以实现安全、高效、经济、环保为目标的采矿工艺过程。高素质的矿业人才是实现智能采矿、推进矿山信息化的主导践行者。高等院校作为高等矿业人才的主要来源,在提供智能采矿人才储备,培养服务智能采矿行业人才方面义不容辞。

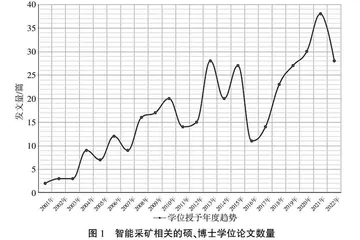

智能采矿的建设要求培养具备采矿、计算机、数字地质、机械设备制造与控制和管理知识的复合型高端人才[3]。据调研显示,截止到2023年,包括中国矿业大学(北京)在内的10余所矿业类高校已开设或拟开设智能采矿工程本科专业,每年招生人数在30~60人不等;但目前智能采矿研究生培养模式各高校尚在探索之中,考虑到煤矿智能化建设的进一步推进,未来对智能采矿相关背景的硕士、博士高学历人才需求必将有增无减。在中国知网中以“智能”与“矿”作为关键词进行检索,显示2018年以后智能采矿相关研究趋热,相关主题的硕士、博士学位论文发表数量快速增加,如图1所示,因此探索行之有效的智能采矿方面研究生培养模式势在必行。

一 智能采矿方向研究生培养模式现状及存在的问题

国内高校最早于2018年左右在采矿工程专业范畴下开始设立智能采矿班或智能采矿方向[4],到2022年左右第一批具有智能采矿相关学习经历的本科生已开始面临就业选择。考虑到目前煤矿企业对高学历人才的需求,这其中有相当一部分本科毕业生选择继续读研深造,增加自己在智能采矿方面的科学研究和学习经验。2021年,中国矿业大学(北京)、安徽理工大学作为我国第一批设立智能采矿工程专业的高校,正式开始招生,因此国内最早的智能采矿工程本科生将于2025年毕业。智能采矿工程专业作为一门交叉性很强的学科[5],涵盖了智能采掘、智能监测、精准定位、通信传输、物联网架构和数据分析等各方面的各个技术。在中国知网以“智能”和“矿”为主题词搜索的学术论文中,涉及最多的学科前3位分别是矿业工程(38.67%)、自动化技术(22.84%)、计算机软件及计算机应用(6.45%),此外,与电力工程、工业通用技术及设备、电信技术等学科也有较多交叉,如图2所示。

智能采矿专业的本科教学更多的是介绍各个学科的基础知识,研究生阶段的培养应当着眼于学生的科研素养与实践能力的培养,为我国煤矿行业培养合适的具有科研创新能力和工程实践能力的智能采矿高层次人才;但就目前来说,我国煤炭类高等院校采矿工程相关研究生培养方案在培养高层次智能采矿人才方面尚有以下不足之处。

(一) 智能采矿相关研究生课程体系尚不完善

当前矿业类研究生的课程设置体系普遍以高等采矿学与矿压理论为核心,基于硕士生基础外语、数理统计和线性代数培养学生的科研能力,通过专业必修课与选修课让学生了解行业前沿科技成果与研究方向,基于公共选修课让学生选择符合自己的研究方向进一步了解相关知识。目前基础课程叠加的教学方式对于智能采矿相关的交叉学科课程融合渗透性弱,不利于培养研究生的交叉学科视野与复合思维模式;另外,目前的课程设置很难让学生做到智能采矿相关理论与实践结合,学生往往是知其然不知其所以然,不利于提高研究生的理论创新与应用实践能力。

(二) 课程质量及考核方式有待完善

一方面,目前的研究生课程集中在一年级,课程设置较密集,同时课程普遍以纯理论为主,很少有课程依托实际项目介绍交叉学科内容,缺乏为学生梳理不同学科知识点并提供跨学科研究的思路与方法;另一方面,当前矿业类研究生的课程考核方式普遍以期末论文的方式进行考核,很少存在过程性考核,更遑论课程设计、展示、课程测验等过程,这就导致很多研究生对课程内容掌握不足,更不能基于专业知识做出学术创新。

(三) 智能采矿相关跨专业师资力量薄弱

在现行培养体系中,导师是研究生的直接负责人,在最大程度上影响着研究生的培养力量。在智能采矿研究相关的研究生培养中,由于大部分导师往往是传统采矿工程专业出身,对机械、计算机等其他学科的专业知识同样存在不了解和无法熟练应用等问题,导致了研究生需要花费大量时间了解其他行业的基础知识,不利于研究生创新意识与交叉能力的培养。

(四) 交叉学科融合性有待进一步深入

智能采矿相关研究最大的难点就在于交叉学科研究的复杂性[6];目前矿业工程的研究生培养体系中,智能采矿涉及的各学科很难有组织有目的地交叉融合。目前的研究生课程涉及其他专业知识的讲授时通常简单地杂糅或叠加,使得不同专业知识渗透性差、关联性差,不利于培养学生在研究生阶段利用多学科领域知识解决复杂问题的能力。

二 智能采矿方向研究生生源及流向分析

针对目前我国智能采矿相关专业的设置现状及采矿工程研究生生源基本来源,绘制智能采矿相关本-硕-博生源及流向示意图,如图3所示。

由图3可知,从事智能采矿相关研究的研究生往往拥有不同的专业背景,针对不同的专业背景设计灵活的培养模式,最大化不同学科背景的生源优势,培养具有较强科研创新与工程实践能力的研究生是目前智能采矿相关研究生培养体系的改革重点。因此有必要对当前从事智能采矿相关研究的研究生生源进行分类,从而寻找适应于不同专业背景的研究生培养模式。根据图3示意,下文对采矿工程专业、智能采矿工程专业、其他专业(安全工程、城市地下空间工程等)三个主要生源来源专业在智能采矿相关研究生阶段的学习特点及未来流向进行分析。

图3 智能采矿相关本-硕-博生源及流向示意图

(一) 采矿工程专业

由图3及相关文献[7]可知,硕士阶段从事与智能采矿相关研究的研究生本科主要毕业于传统采矿工程学科,针对传统采矿工程培养体系下毕业的研究生,其从事智能采矿相关研究的最大痛点是对涉及的控制技术、算法基础与机器学习、物联网技术等专业知识的了解,仅仅依靠网络资源自学,研究生很难建立起全盘的学科视野与系统扎实的专业基础,更遑论做出基于学科交叉的科研创新与工程实践。

(二) 智能采矿工程专业

自2018年以来,陆续有高校在传统采矿工程专业的基础上,尝试开设智能采矿班,例如2018年中国矿业大学开设“智能采矿特色班”、2019年西安科技大学开设“智能开采特色班”、2020年中国矿业大学(北京)开设“智能开采课组”,随后2021年教育部正式批准“智能采矿工程”作为普通高等学校新增本科专业之一[8],因此目前部分智能采矿特色班的本科毕业生已经考取研究生继续深造并选择智能采矿相关主题作为研究方向。这部分研究生由于在本科期间涉及了诸如机器人技术概论、物联网概论等相关课程知识,这对他们在研究生期间从事智能开采相关的研究有很大帮助。

(三) 其他学科专业

据统计,从其他专业学科跨考进入采矿工程(或矿业工程)研究生的生源,主要包括安全工程、矿物资源加工工程等,还有部分学生本科阶段专业是城市地下空间工程和机械设计制造和自动化;针对这部分研究生,其从事智能采矿相关研究的最大困难主要在于本科阶段的学习缺乏对采矿行业的整体认知、难以抓住煤矿行业痛点、不能结合工程实践解决实际问题等。

三 智能化建设背景下采矿专业研究生培养模式改革举措

针对智能采矿专业存在的培养体系不完善、考核方式单一、跨专业师资力量薄弱等问题,结合不同的生源类型面临的不同专业特点,设计灵活可行的培养方案,提出了如下改革举措。

(一) 课程体系的优化与调整

智能采矿研究生培养课程体系要求研究生在积累不同专业知识的过程中,还要注重不同学科知识的联系,构建基于不同学科专业知识的知识体系,形成自己的学术思想;基于这种需求,研究生阶段的课程体系应当在全面与精简、难度与数量之间达到平衡;教育心理学中耶克斯-多德森定律[9]发现学生的学习效率随着任务复杂程度的升高而快速降低。因此,难度适中的课程设置有利于研究生对专业知识的高效学习与掌握,高质量且难度适中的研究生课程是研究生结合工程实践、进行学术创新的关键。以智能采矿相关的硕士生课程高等采矿学为例,该课程应当高度整合围绕共同研究主题的多学科知识,通过对具体的工程实际问题的解决方法的探究,让学生快速掌握知识脉络,全面地了解多学科的知识体系及学习方法,在授课教师的帮助下对各学科的基础知识点可以做到自行梳理和理解。