以实践案例为引导的数字图像处理研究性教学课程改革

作者: 尹嫱 胡伟 李瑞瑞 冉琼 杨巧宁 张帆

摘 要:在“三个转变”建立“知识、能力、人格”三位一体的创新型人才培养模式的要求下,结合该校“遥感技术”世界一流学科建设及该校与中日友好医院联合基金项目研究,提出面向实践案例库建设的研究性课程改革探索。通过研究性示范课建设,实现教学方式的转变、教学内容的提纯,以激发学生学习热情和兴趣,使学生的主观能动性得到发挥,激发学生的创造性思维。结果表明,提出的教学改革方法调动学生的积极性,培养和增强学生的动手能力和科研能力。

关键词:教学改革;三个转变;研究性;数字图像处理;案例库建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0033-04

Abstract: Under the requirement of "Three Transformations" to establish an innovative talent cultivation model with "knowledge, ability and personality", we combine the construction of the world-class discipline of "Remote Sensing Technology" and the research of the joint fund project between our university and China-Japan Friendship Hospital to explore the reform of the research course oriented to the construction of practical case base. Combined with the construction of the world-class discipline of "Remote Sensing Technology" and the research of the joint fund project between the University and China-Japan Friendship Hospital, the research course reform exploration oriented to the construction of practical case base is proposed. Through the construction of the research model course, we realize the change of teaching method and purification of teaching content, in order to stimulate students' enthusiasm and interest in learning, bring students' subjective initiative into play, and stimulate students' creative thinking. The results show that the proposed teaching reform method mobilizes students' enthusiasm, cultivates and enhances their hands-on ability and scientific research ability.

Keywords: pedagogical reform; Three Transformations; research; digital image processing; case base building

数字图像处理课程是电子信息工程和通信工程等相关专业的重要基础课程,在现代科学、工程和技术领域中扮演着至关重要的角色。数字图像处理是一门关注数字图像获取、处理和分析的学科,它已经成为现代社会中无处不在的技术。数字图像处理的教育与研究不仅直接影响到学生的专业素养,还深刻影响到社会的科技进步和创新能力。随着数字摄影、医学影像处理、计算机视觉、人工智能和虚拟现实等领域的快速发展,数字图像处理的重要性越发凸显。

高水平研究型大学的一个核心使命和责任就是建立“知识、能力、人格”三位一体的创新型人才培养模式。创新是时代的主题,培养创新人才是高校的重要使命之一。借北京化工大学关于“三个转变”[1]教学改革的春风,本文探讨了数字图像处理课程如何实现“以教为主”向“以学为主”的转变,“课堂为主”向“课内外结合”转变,以及“结果评价为主”向“结果和过程评价结合”转变。通过研究性示范课建设,以“激发学生对这门课学习的热情和兴趣,使学生的主观能动性得到发挥,激发学生的创造性思维”为目标,实现教学方式的转变[2]、教学内容的提纯[3]。培养具有理论基础[4]又具有实践能力的应用型人才,初步地实现对图像处理课程的多元化教学方法改革[5-8]。具体措施主要包括修订教学大纲优化教学内容,改革教学方法及考核评价方法等。

一 传统教学现状

传统的数字图像处理教学方法存在着多重问题,这些问题限制了学生的综合素质培养和数字图像处理领域的持续发展。第一,理论与实践之间的脱节问题显著[9]。传统教学方法偏重于理论知识的传授,却忽视了实际应用的重要性。学生缺乏将所学的理论知识应用于实际问题解决的机会,导致其在实际应用中不够娴熟。第二,传统教学方法未充分整合跨学科元素。数字图像处理领域本质上跨足多个学科领域,然而,传统教学常常将其纳入特定学科范畴,未能引导学生掌握相关学科的交叉知识,从而限制了其综合理解。第三,缺乏互动和合作机会是传统教学方法的普遍问题。课堂传授往往以理论学习为主,采用单向传授知识的方式,未能鼓励学生之间的积极互动和协作,这种情况阻碍了学生团队合作和沟通技能的培养。综上所述,缺乏实际应用导向是传统数字图像处理教育最重要的问题[10]。学生未能获得将所学知识应用于真实问题解决的机会,这限制了他们实践技能和解决实际问题能力的发展,及其所具有的信息技术相关素养的形成和提升。

二 研究性教学实践

为了调动学生的学习兴趣,培养学生解决实际问题的能力,在分析数字图像处理教学现有问题的基础上,本文给出了基于三个转变的研究性教学改革。

(一) 提升能力和素养目标占比

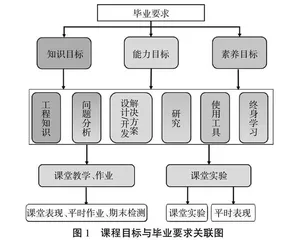

首先对教学大纲中的课程目标进行了梳理凝练,并修改完善了课程目标与毕业要求的支撑关系,通过改进考核评价方法,在进一步完成课程目标达成评价及毕业要求达成评价形成闭环的基础上,对课程目标及其支撑情况进行持续改进。在知识、能力和素养三个课程目标中,教学过程和考核评价过程中加大后两个课程目标的比重,增大问题分析解决能力和使用工具等专业素养所占的比例,对于第一个知识理论的学习部分调整为学生线上自学的形式。三个课程目标具体如图1所示。

知识目标:掌握数字图像处理的基础理论、专业知识;能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息系统及软件、硬件模块进行研究。针对电子信息工程的复杂工程问题设计实验方案,获取实验数据;对实验结果进行分析、解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。

能力目标:能够应用数字图像处理理论,针对数字图像问题设计合理的解决方案;能够运用电子信息工程专业相关的基本设计原理与方法,针对相关复杂工程问题设计合理的解决方案;针对特定需求,设计满足指标和要求的系统、软硬件单元(部件)或工艺流程,在设计中能够综合利用电子信息工程的专业知识和新技术,体现创新意识;至少掌握一种软件开发语言,并能够运用集成开发环境进行复杂程序设计。

素质目标:能够运用工具软件,解决数字图像处理问题;能够基于工程相关背景知识,并结合思政、人文、社科类课程的知识,合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并理解应承担的责任;理解环境和社会可持续发展的内涵与意义;了解环境和社会可持续发展的基本方针、政策及法律、法规,能够正确理解电子信息及通信领域工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

由图1可知,课程目标与毕业要求相对应。其中,知识目标对应工程知识和问题分析,能力目标对应问题分析、设计/开发解决方案、研究和终身学习,素养目标对应研究、使用现代工具和终身学习。

课程最终考核成绩由课堂表现、平时作业、课堂实验和期末测试成绩综合评定,并以此为依据进行课程目标达成情况的评价。课程考核方式和内容及其对课程目标的支撑关系见表1。

(二) 研究性教学环节设计

教学内容方面进一步凝练主线内容,围绕图像处理的基础理论,图像的空域和频域处理,图像复原及图像压缩这些主干理论章节,将形态学处理及图像分割应用内容调整为教师介绍,学生自学结合实践教学开展的形式进行。并在所有主干章节设计了不同完成形式要求的研究性作业,见表2。

课程团队面向本校电子信息工程和通信工程专业开设了研讨班,并在圆桌型研讨教室进行授课。该教学形式更加有利于学生分组开展教学研讨活动。在教学实践过程中,课程教学团队成员主要研究的遥感图像/医学图像处理内容进行设计,引导学生发现值得研究的问题,以此为依据进行方法设计,以查找公开共享的图像数据为主要数据收集手段,对获得的数据进行整理与初步分析,运用所学数字图像处理知识,借助计算机工具(MATLAB软件、ENVI软件)进行处理算法实现与优化分析,进行应用型方法研究,并撰写研究报告。

其中,给学生分组有利于小组讨论,小组讨论形式可以分为三种,一种是针对授课教师提出的问题,开展讨论、确定解决思路和方案,称之为“相同问题,不同方法”;一种是根据授课教师讲授的专业知识和理论,开展小组讨论、确定其在不同领域的应用方法,此谓“不同问题,相同方法”;一种是授课教师提出大的框架与领域,开展小组讨论,选择不同方法解决不同领域的类似问题,此谓“不同问题,不同方法”。

表2 主干章节设计研究性作业

总而言之,研究性问题是随应用场景变化、多维影响因素、无唯一答案的开放式问题。教师针对包含研究性问题的学生作业的个性化讲解分析,使得学生深入理解掌握探索研究性问题的方法,提升工程实践能力。

小组讨论内容:针对教师给定的自然图像增强问题,小组讨论其作用、不同的处理方法以及增强后的应用目标;针对教师讲解的均值滤波、中值滤波等时域滤波方法,讨论其在自然图像、光学图像、雷达图像等领域的应用方法,确定不同应用方法对应的参数设置情况;针对教师提出的图像分类领域,小组讨论针对自然图像、光学图像、雷达图像等不同领域的多种不同分类方法,结合不同种类图像的特点,给出选择不同分类方法的原因和设计方案。

评价形式:评价内容包括小组讨论过程的参与度、图像处理方法设计过程的贡献度、解决方案展示过程的表现度等“三度”来实施评分,其中参与度占30%,贡献度占50%,表现度占20%。打分根据两级制给出。首先,教师根据各个小组的完成情况、答辩情况,给出小组平均分;然后,小组内部成员之间根据“三度”进行打分,根据互评结果和小组平均分得到小组成员的各自评分。这样两级的评分形式的好处在于突出了学生是教学主体的概念,学生不仅参与到教学中,而且参与到教学评价中。在教师给出的评价成绩大框架下,通过“三度”互评机制,更加真实地反映了小组讨论这一教学形式的学生学习、投入情况,避免了传统分组教学形式中学生参与度不够、懒散等情况。

(三) 典型实践案例建设

根据三个转变的指导,教学团队设计三类典型的数字图像处理案例,以问题为导向启发学生、激起学习兴趣,注重实践和动手能力,增加学生的编程能力,提升数字图像处理课程的教学效果。主要案例设计如图2所示。

基础光学图像案例:针对图2(a),按照所学到的图像剪切、灰度变换、滤波、消噪与校正等知识进行车牌检测,要求小组内分工完成,提交代码和报告。