高校历史类通识课程中华文明史教学改革探索与实践

作者: 张玲 刘长江

摘 要:中华文明史是目前高校历史类通识课程中的代表性课程,以其作为教学改革与教学研究的试点,对探索与创新人文通识课程教学理念与教学实践,具有重要的价值和意义。同时有助于理清通识教育与课程思政的关系,推进通识教育与课程思政的有机融合,提升和改善通识课程的育人成效。

关键词:通识课程;中华文明史;教学改革;通识教育;课程思政

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)36-0148-05

Abstract: History of Chinese Civilization is a representative course in the general course of history in colleges and universities. Taking it as a pilot of teaching reform and teaching research has important value and significance to exploration and innovation of the teaching concept and teaching practice of humanistic general education course and also helps to clarify the relationship between general education and curriculum ideological and political education, promote the organic integration of general education and curriculum ideological and political education, and improve the effectiveness of general education.

Keywords: general course; History of Chinese Civilization; teaching reform; general education; curriculum politics

我国自1995年始开展文化素质教育试点工作,1998年教育部高等教育司印发《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》更是推动了文化素质教育在高校的开展,对于“促进教育思想和教育观念的转变,推动高等学校人才培养模式、课程体系和教学内容的改革”[1]具有重大意义。文化素质教育,亦是人文素质教育,“在特定的语境和意义上可以被看作是中国高等教育在新的历史发展时期的创新之举和‘通识教育’在当代中国高等教育中的民族化和本土化”[2]。“通识教育”以专用名词正式出现在官方文件,是在2012年教育部印发的《国家教育事业发展第十二个五年规划》中。2016年,国家“十三五”规划正式提出建立通识教育和专业教育相结合的培养制度。通识教育作为高校人才培养的重要模式,对开拓学生多元化的认知视野,促进学生知识贯通、知识内化,培养学生的人文素养、健全人格、创新思维和综合能力等起到重要作用。

通识课程的开设是高校践行通识教育理念和实现通识教育目标的重要途径。历史类通识课程是高校人文通识课程体系的重要组成部分。目前,我国高校历史类通识课程的建设仍处于探索阶段,其在通识理念与培养目标、人文教育的价值认知、教学改革与实践力度等方面仍存在诸多问题,尚需从历史类通识教育的特性和课程教学的实践进行深入探讨与研究。中华文明史是目前高校历史类通识课程中的代表性课程,结合教育教学实际情况,对其进行教学改革探索与教学实践研究,对深入认识通识教育的理念和培养目标,构建科学合理的通识课程体系,探索与创新人文通识课程教学理念与教学实践,具有重要的价值和意义。

一 中华文明史通识课程教学改革实施

历史类通识课程要区别于专业历史课程,其教学理念、教学目标、课程内容体系建构及教学设计等要突显通识性与人文性。中华文明史是面向全校大二学生开设的通识核心选修课,在进行课程目标定位时,即紧扣历史类通识课程这两大基本属性,重在使学生认识中国历史演进的基本脉络和重要历史问题,理解中华民族共同体的形成与发展;培养学生的历史意识、历史思维能力与历史人文素养,引导学生学习运用科学的研究思维方式和研究方法;使学生深刻领悟中华文明的精神与内涵,理解中华优秀传统文化的思想精华和时代价值,增强学生对中华文明的高度认同感。为此,该文从课程内容体系、教学方法、评价方式等方面对中华文明史通识课程进行了改革探索。

(一) 课程内容体系的优化

中华文明史课程知识体系庞大、内容丰富,从目前高校开设此门课程的情况来看,课程内容、使用的教材内容多按编年式,即以历史时期的先后顺序进行组织安排。与国内其他本科院校此门课程开设相比,本校中华文明史通识核心选修课的教学学时缩减,按照传统的编年式的课程内容体系无法完成教学任务,制约学习目标的达成。而基于课程的“通识”这一性质,在课堂教学中不能仅作历史史实与历史知识的讲解,还要对课程内容体系予以悉心设计与优化,充分体现通识课程的教学理念与教学特点。

因此,在建构课程内容体系时,根据授课学时、教学实际情况、授课对象的年级特点及知识现状,考虑学生专业背景的不同、知识结构的多样性,调整内容的广度和深度,体现学科知识的交叉融合,改变以历史时期先后顺序安排课程内容的惯例,构建起“模块+专题+实践内容设计”的课程内容体系。本课程设立六大内容模块,分别为考古发现与人类文明、生态环境与历史变迁、社会制度与国家治理、礼仪宗教与民俗风习、思想科技与文学艺术和交通线路与历史记忆。每个模块下设立凸显问题研究为导向的专题,在专题设置上,重视教学与科研的结合,对与课程内容有关的学术界的重要问题及前沿问题予以关注与研讨,并将教师个人的研究问题及研究成果融入相关的教学内容中。在教学实践内容的设计方面,一是注重对学生学术素养、研究能力、实践能力的培养,二是重视实践教学的思政育人导向与主流价值观的引领。

(二) 课程数字化建设

强化信息技术与中华文明史通识课程教学的深度融合,进行教学资源的数字化建设,以推进灵活多样的课堂形态的构建与教学模式的变革,提高教学质量和教学效果。

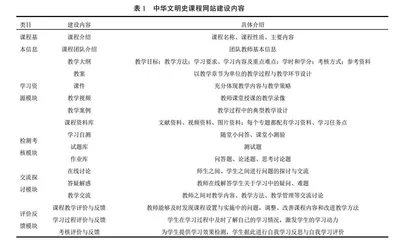

结合课程内容体系的建构,通过教学实践与教学反思,制定符合课程特色、切合教学实际的教学大纲、教案、PPT课件。本课程已在泛雅超星网络教学平台建成课程网站,并运用于教学。在课程网站中,针对课程每一专题,利用网络资源搜集、扩充、挖掘教学资源与辅学资源;针对每个专题的学习,设置测试题、问答题、论述题和思考讨论题,帮助、促进学生进行自主性学习与研究性学习,为学生提供学习效果检测。目前,已建成包括教学大纲、教案、PPT课件、教学录像、教学参考资料、图片资料、视频资料和习题库等的电子化课程资源库。为推进教学网络辅助平台与网络学习空间的建设,提升教师教学质量与学生学习效果,目前,课程网站模块化体系建设正在进行中,包括学习资源模块、交流探讨模块、检测考核模块和评价反馈模块,具体见表1。

课程网站的运行使用,可以通过对形成的教与学的数据信息的分析,及时补充、更新课程资源,改进教学设计与教学方法。同时通过对学习过程的记录,实现考查类型的多样化与评价方式的多元化,有利于全面反映学生的学习情况和学习效果。

(三) 教学模式与方法的创新

1 信息化技术赋能教学

课前,在课程网站发布新授专题的教学内容大纲、参考资料、辅学资源及研讨问题,引导学生提前关注、思考。课堂,利用多媒体技术丰富课程教学内容与教学形式,创设课程教学情境,激发课堂活力,提升学生的课堂参与意识,丰富学生的学习体验;在课堂教学中利用学习通APP、课程QQ群,结合教学实况实时推送课程内容素材、小问答、小测验,由此激发学生在学习中的自觉性、主动性、趣味性。课后,在课程网站发布作业、思考题、拓展性学习资料,学生可以继续利用学习资源实现课堂学习的延伸,或进行自主学习,或以讨论小组为单位进行探讨式学习;学生遇到问题亦可以利用线上课程平台与教师、同学及时探讨,快速解决学习中遇到的问题,由此培养学生主动探究的意识。

通过课程网站,构建教师与学生之间、学生与学生之间的沟通交流、互动探讨的渠道。教师根据课前、课中、课后教学全过程的良性互动,可及时了解掌握学生在学习过程中产生的一系列问题,实现教学的全过程育人。

2 采取灵活多样的教学方式及方法建立师生有效互动、共同探讨的研究性学习课堂

一是问题引导式的精讲法。依据课堂教学目标与教学内容,选取教学的重点、难点问题,在精讲中以“问题”为启发引导,在对教学重点和难点循序渐进地讲解剖析中引发学生思考,调动学习的主动性和积极性,激发学生的求知欲,带动学生成为课堂教学的主动参与者,培养学生的问题意识和研究思维。例如,课程专题二中的教学内容“宋代城市商业文化的繁荣”,其中“宋代城市工商业者自觉的商业意识”是重点和难点问题。首先教师通过多媒体展示“唐长安城平面图”“宋开封城平面图”,在对两者的比较中引导学生分析唐宋城市空间格局及市制演变的原因,使学生认识到城市商业的勃兴催生了宋代城市革命性的变化。随之向学生展示其较为熟知的《清明上河图》,让学生描述《清明上河图》所反映的宋代城市风貌,进而提出思考问题:在北宋都城街市中店铺林立,这些店铺是如何经营才谱写了如此热闹繁华的景象呢?教师结合课程网站中提前发布供学生辅学的《东京梦华录》《梦粱录》《都城纪胜》等相关资料,在讲解分析中引导学生从店铺的经营策略与方式、广告意识、质量意识、服务意识及品牌意识等方面对宋代城市工商业者自觉的商业意识予以考察。宋代都市的店铺之所以以画作、文献的形式被记录下来,可见在当时的知名度,由此与当下的“中华老字号”进行时事链接,展开小组讨论:结合中华老字号的具体实例,根据其经营现状,谈一谈如何打造老字号的品牌效应,挖掘其品牌价值?教师亦以具体案例启发学生,使其进一步认识中华老字号自身独有的传统技艺、经营理念、文化内涵,以及老字号店铺所具有的深厚民族文化底蕴,其作为非物质文化遗产在保护与传承方面的重要意义。

二是案例教学法。结合教学内容选取典型案例,构建历史知识与近现代相关案例启发交叉的教学内容体系。如在课程专题三中,讲到中国古代政府的商业政策及其态度对商业行为具有重要导向这一问题时,与2020年在国家政策导向下多地松绑“地摊经济”的时事进行跨越古今的链接,进而思考政府行为与商业发展的关系问题。教师提出与教学内容有关的问题,师生结合典型案例共同参与讨论、分析,教师在启发学生进行思考讨论中引导学生深化对问题的理解与认识,有利于发挥学生在学习中的主观能动性,提升学生分析问题和解决实际问题的能力。

三是探究式教学法。重视教学内容的问题意识,注重对学生分析思路、研究思维、研究方法等方面的启发。根据教学内容,教师将学习问题转化为研究问题,确定研讨的主题。在课堂教学中,可适当采取小组研讨、小组辩论、师生互动讨论等教学方法。如专题七中,研讨主题为“丝绸之路与丝路文明”,采取小组讨论、小组代表发言、各小组辩论的方式,探讨了古代“丝绸之路”的主体内涵与历史定位,及其对当下“一带一路”倡议所赋予的借鉴、传承、弘扬之历史意义。由此激发学生学习的自主性、思考的主动性,学生的学习视域得以开阔,知识的宽度和广度得以拓展,有助于培养学生的研究能力和学术素养。

(四) 课程考核评价方式多元化

利用课程网站,收集学生在课程学习中的检测、考核等各种数据,建立学习过程评价与反馈、考核评价与反馈相结合的评价体系,加强学生课程学习的全过程管理。打破单一的考试考查方式,以激发学生学习动力与志趣为着力点,设置多元化的考查项目,实行结果评价、过程评价、动态评价等多元化的考核方式,凸显能力考查、创新思维的培养与价值引领。