应用型本科高校学科竞赛管理问题研究

作者: 孙云龙 偰娜

摘 要:应用型本科高校的人才培养模式更加注重实践能力,各级各类学科竞赛是连接理论与实践的有效桥梁。根据高校不同阶段的发展战略,学科竞赛会呈现出诱导型、压力型、外向型三种发展模式,三种模式各有优势和不足,但都容易产生被动参与、优质团队流失、指导系统性不足、项目落地转化不足和结构化矛盾等具体问题。这就要求高校根据总体发展战略动态调整不同时期的管理机制,才能最大程度规避问题,实现学科竞赛高质量发展。

关键词:应用型本科高校;学科竞赛;发展模式;管理机制;高质量发展

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)S1-0009-05

Abstract: The Practice-oriented Universities pays more attention to practical ability, all kinds of subject contests at all levels are an effective bridge connecting theory and practice. According to the development strategy of universities at different stages, thesubject contests will present three development models: inducible type, pressure type and extrovert type. Each of the three models has advantages and disadvantages. But it is easy to engender concrete problems, such as: passive participation, loss of high-quality team,inadequate guidance system, inadequate project implementation and conversion, structural contradiction. This requires universities to adjust the management mechanism in different periods according to the overall development strategy. Only in this way can we avoid problems to the greatest extent and achieve high-quality development of subject contests.

Keywords: application-oriented undergraduate universities; subject contest; development model; manage ment mechanism; high-quality deue copmen

基金项目:2022年度河南工程学院教学改革研究重点项目“基于学科竞赛的创新型人才培养模式研究”阶段性成果(河工院教〔2022〕171号)

第一作者简介:孙云龙(1988-),男,汉族,河南封丘人,博士,讲师。研究方向为创新创业教育,学科竞赛管理,基层治理理论与实践。

党的十八大以来,党和政府高度重视以创新创业为主题的各级各类学科竞赛发展,孕育出包括中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛在内的一系列高水平学科竞赛。学科竞赛旨在激发学生的兴趣和潜能,培养学生的团队协作意识和创新精神,“以赛促教、以赛促创、以赛促育人、以赛促就业”的水平成为检验高校办学水平和人才培养质量的硬指标,更加注重人才对接、服务社会的能力。

HG高校是中原地区一所应用型本科高校,学校提出“三步走”发展战略,即“建好示范校、创办硕士点、努力建大学”的宏观发展战略。在不同战略发展阶段,学校形成了诱导型、压力型、外向型的学科竞赛发展模式,三种模式有各自的优势和不足。

一 学科竞赛发展模式探析

国内学者对学科竞赛发展模式的划分呈多样化发展趋势,有“五位一体实践教学模式”,有“教学改革—科技创新—学科竞赛”互动转化模式,还有“创新实践能力模式” 等。具体划分虽有差异,但对学科竞赛模式概念描述较为趋同,大多数学者认为学科竞赛管理的目标、原则、手段、组织、机构、平台建设,以及与学科竞赛有关的人才培养体系、实践教学方案等共同构成了学科竞赛的整体管理模式。文章认为,学科竞赛发展模式是指高校促进学科竞赛发展的核心原则、经费支撑、政策体系和组织结构等方面的总体性展现。

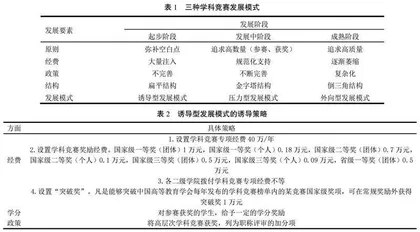

在不同高校或同一高校的不同发展阶段,学科竞赛亦可划分为起步、发展中和成熟阶段,至少可以表现出三种学科竞赛发展模式(表1)。

(一) 诱导型发展模式

在学科竞赛发展初期,根据“示范校建设”、文明单位创建、学科专业发展和教学质量评估等事务的硬性指标,对各级各类学科竞赛的获奖数量提出明确要求。此时,为凑足指标,高校往往会大量注入经费,颁布临时性激励措施,本着弥补空白点的原则,诱导师生参与学科竞赛(表2)。此时在学校层面往往不会设置专门的学科竞赛管理职能部门,采用领导小组牵头、各部门协同发力的扁平化组织结构,运用“揭榜挂帅”的方式,对完成目标的师生给予直接经费奖励。

(二) 压力型发展模式

当高校的学科竞赛取得一定发展,获奖数量大幅度提升,却低水平重复时,高校通常会采用“压力型发展模式”,通过增设主管部门、下指标下命令、差异化支持和制度化建设等方式谋求新的发展。对HG高校2019—2021学科竞赛奖励进行数据分析,发现获奖数量呈“井喷式增长”(表3),但是暴露出了国家级学科竞赛获奖空白点多①、获奖过分集中②、指导老师严重趋同、单项赛事重复获奖、奖励经费爆炸与专用经费不足等问题。

因此,HG高校改进发展思路、转变发展模式,通过成立学科竞赛专门管理机构——创新创业学院,修订《学科竞赛管理办法》,经费奖励制度化,拉开经费支持的层次差距,新建一系列制度性文件等方式(表4),促进学科竞赛由量的增长到质的提升。

(三) 外向型发展模式

当高校单纯依靠内部力量发掘无法实现质的提升,往往会将发展重点由内向的诱导、施压转为外部的合作、共建,经费投入、人员聘用及工作重点都出现明显的外向型特征。HG高校通过校地、校企合作,向教育厅寻求指导,召开全省创新创业工作研讨会,承办某项国家级学科竞赛,与中关村智酷等创新创业教育集团合作,聘任校外创新创业导师等方式,逐渐过渡到外向型发展模式(表5)。

二 学科竞赛管理中存在的问题

HG高校根据学校发展战略采用了三种学科竞赛发展模式,在诱导型、压力型模式发展初期,都能够短时间内有效解决现阶段问题,但是也都暴露出了新的问题,突出的问题是“忽视了学科竞赛质量与目的建设,更忽略了竞赛的育人功能”。外向型发展模式与前两种模式略有差异,问题聚焦在实施前期,也就是起步难,但有着后劲足、机会多、前景广的优势,三种学科竞赛管理模式都有各自的优缺点(表6)。

具体问题主要体现在以下五个方面。

(一) 学生参与学科竞赛的主动性不强

学生参与学科竞赛的参与度与获得感呈正相关关系,当学生通过参与学科竞赛获得的组织认同、物质反馈、精神鼓励和个人价值感都较高时,学科竞赛参与的主动性和积极性就会被充分调动,反之就会造成“被动参赛”或无人参赛的局面。在HG高校,学生参与学科竞赛的参与度不低,有参赛经验的学生占在校生的比例达到70%,但主动性不强。据不完全统计③,80%以上的学生参与学科竞赛是为了获得3个创新创业实践学分,通过毕业资格审查;还有一部分学生参与学科竞赛是因为老师布置的压力型任务,甚至有同学根本就不知道自己参赛了,只是老师临时组建的团队,走走过场,所提交的参赛作品根本就不是同学们的成果,完全是指导老师的成果,真正做到“兴趣引导参赛,参赛成就自我”的同学不足5%。

(二) 稳定的学科竞赛团队稀缺

高水平学科竞赛的参赛获奖,首先需要建设稳定的团队,打造团队文化,形成传帮带式的人才培养机制,然而在专业化教师资源有限的情况下,不时发生赛队甚至团队解散甚至退赛的情况。在HG高校同样如此,相对稳定的学科竞赛团队稀缺,全校只有6支队伍延续2~3年以上,覆盖师生人数不足100人。以中国国际互联网+大学生创新创业大赛为例,即使是本科生创意组也要求有大量的前期实践活动和成果积累,比如项目团队在发表论文、注册专利、项目融资和试运营等环节,需要项目团队至少1~2年的共同努力才能保障项目做深做实,然而由于老师研究领域的转型、团队成员的退出、新老更迭等原因,都会导致团队的解体,很多团队维系都是由于某一个优秀的指导老师或某一个优秀的同学,在学校和二级学院层面缺乏团队培育的机制。

(三) 学科竞赛指导不足

指导学科竞赛与理论实践教学都有差异,这就对高校教师的素质提出了新的要求。此外,学科竞赛种类繁多,不同学科竞赛之间的参赛差异也对教师指导能力提出了挑战。大部分指导教师对种类繁多的学科竞赛与专业教育之间的关系不甚了解,导致难以承担对学生参与各级各类学科竞赛规划的指导工作。HG高校现有兼职创新创业导师27名,创新创业教育专职教师22名,入选教育部“全国万名优秀创新创业导师人才库”的导师0人,入选省级创新创业导师信息库的入库导师仅有2人。指导老师实践水平整体偏低,很多创新创业导师对学科竞赛不熟悉,难以提供有效指导。

学校层面每年召开创新创业讲座30余场,但是缺乏针对某项学科竞赛的专题讲座。2022年,HG高校针对互联网+大学生创新创业大赛开展了4期讲座,并开展3轮线上培训;但是针对其他学科竞赛的专题指导严重不足,基本处于项目团队单打独斗阶段。

(四) 参赛项目落地转化不足

参赛选手的动机意识、项目质量(实用性)、赛事服务水平及创业环境等因素是影响学科竞赛项目能否落地转化、融入市场的关键因素。学科竞赛项目的落地转化是体现育人成效、提升服务社会能力的重要举措,然而大多数参赛项目属于“为比赛而比赛”,不注重参赛项目的成果转化,比赛过后就将成果束之高阁,浪费研发资源。以2022年互联网+大学生创新创业大赛省赛为例,全校共报名高教主赛道1 355项,1 354项为本科生创意组,只有1项为本科生初创组(已注册公司);“光催化膜净水项目”连续2次获得互联网+大学生创新创业大赛国家级铜奖,研发产品却从未投入市场,不仅不利于比赛名次的提升,也没有体现项目的落地转化能力。在全校3万名在校生中,创业项目数不足20项,参与学生数不足200人。

(五) 学科竞赛存在结构化矛盾

金字塔结构具有三角形稳定性的一般特征 ,HG高校的学科竞赛获奖情况存在“倒金字塔型”的结构性矛盾,也就是说在大学生创新创业训练计划、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、中国大学生数学建模竞赛等诸多学科竞赛中,在获奖数量上都存在“国家级大于省级大于校级”的情况。以大学生创新创业训练计划为例,自2016年至今,HG高校共立项国家级76项,省级48项,校级56项。据学校工作人员口述:“大学生创新创业训练计划存在这样的结构化矛盾根源在于经费的限制,根据相关文件要求,学校每年列支40万经费,国家级每项资助金额不低于2万元,省级不低于1万元,校级不低于0.5万元,为保证高层次项目立项,只能择优推送,缩减校级项目。”

三 对策建议

根据HG高校学科竞赛管理中出现的问题,提出以下四点对策建议。