大学英语课程思政渗透式教学设计与实践

作者: 夏玉玲 钱慧

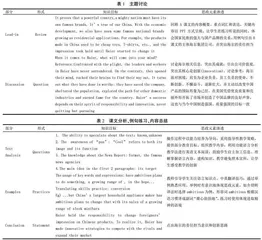

摘 要:课程思政是落实立德树人的重要举措。大学英语课程肩负育才和育人双重任务。根据渗透式教学理论,该研究以英语教材中的一篇阅读材料为例,通过解读文本,挖掘出创新与责任作为思政元素,重构教学内容,将其融入整个阅读教学设计与实践过程,总结出如下课程思政教学思路及措施:在“课前准备、课堂教学、课后评价”三个阶段,从“紧贴时代需求、紧贴教育理念、紧贴学生实情、紧贴教学内容”四个维度挖掘思政元素,在“主题讨论、课文分析、例句练习、内容总结、作业巩固”五个环节渗透思政教育。

关键词:大学英语;课程思政;元素挖掘;渗透教学;教学设计

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)S1-0109-05

Abstract: For the purpose of promoting the moral education to the full extent, this paper demonstrates practical application of integrating moral elements into college English curriculum, based on the infiltration teaching, by reading the text, exploiting moral elements like responsibility and innovation, reconstructing the teaching content. The paper concludes the following measure: in the three stages of "plan before class, practice in class and evaluation after-class", infiltrate the moral elements, considered in the four dimensions: the needs of the times, the concept of education, the situation of students and the content of teaching material, into the five steps: the discussion about the theme, the analysis of the text, the drill of the language knowledge, the conclusion of the content and the consolidation through assignments.

Keywords: College English; ideological and political education in courses; element mining; infiltration teaching; teaching design

基金项目:2021年度江苏高校哲学社会科学研究项目“大学英语课程思政渗透式教学设计研究”(2021SJA2427)

第一作者简介:夏玉玲(1977-),女,汉族,安徽马鞍山人,硕士,副教授。研究方向为应用英语、教学管理。

教育是国之大计,立德树人是教育的根本任务。习近平总书记反复强调,“我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务”。高校要解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题。高校一线教师在课程建设和课堂教学中,“将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容”[1]。笔者立足大学英语课程,研究探索了如何将思政元素渗入英语课堂教学,力求“守好一段渠、种好责任田”,助力落实思政教育进教材、进课堂、进头脑的“三进”工作。

一 理论基础

(一) 外语课程思政改革

自2016年习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上对高校思想政治工作作出重要指示后,用好课堂教学、充分发掘各门课程中的思想政治教育内涵成为高校教育教学改革的重要内容之一。众多外语学者也提出了外语课程思政改革实施建议和指导理论。

2017年上海外国语大学的王岩[2]教授依据思想政治教育理论论证了以社会主义核心价值观为主的思政教育同外语翻译课密切结合的必要性和可行性。山东师范大学王卓[3]教授阐述了“从课程思政对外语课程的目标导向性、内容导向性以及外语教师团队建设的有效媒介性等角度审视课程思政对外语专业课程建设内涵的拓展和意义”。

上海复旦大学蔡基刚[4]教授将《大学英语教学指南2020版》中“培养全面发展的人”解读为大学英语课程要“从外向性跨文化教育转向结合内省的立德树人教育”“以且有必要引进课程思政的概念,从立德树人上拓宽内涵,即在课程中润物细无声地培养大学生的世界观、人生观和价值观”。这一点也符合《高等学校课程思政建设指导纲要》关于公共基础课的思政要求。北京外国语大学文秋芳[5]教授认为大学英语的思政内涵就是“以外语教师为主导,通过外语教学内容、课堂管理、评价制度、教师言行等方面,将立德树人的理念有机融入外语课堂教学各个环节,致力于为塑造学生正确的世界观、人生观、价值观发挥积极作用”。

大学英语课程思政改革理论上是必要的、实践上是可行的。根据文秋芳教授“一线外语教师的广泛参与”的倡议,本研究以学校统一教材为教学内容来源,深入挖掘单元内的育人元素,通过教学设计与实践积累案例。

(二) 渗透式教学理论

课程思政实践操作中的重难点之一是解决好育才与育人的有机融合。

现代西方国家将思想政治工作融入高校教育时,既重视利用环境影响和熏陶学生,也注重通过设置课程、选择教材内容对学生品德意识、行为产生潜移默化的影响。奥地利学者通过实验证明的价值观与知识一体化教育模式(Values and Knowledge Education)在对师范生培养过程中整合了道德判断与知识学习,有利于师范生同时实现不同科目的认识论目标及道德目标,是一种有效的教学方法[6]。上述德育教学理论与源自美国的渗透式教育基本相似,后者指明“教育者依据一定的教育目的,借助一定的载体,营造一定的氛围,引导受教育者去感受和体会, 使他们在耳濡目染和潜移默化中自觉或不自觉地生发出教育者所倡导的世界观、人生观、价值观,从而使受教育者的思想品行在感染和陶冶中得到优化[7]”。

当前我们的课程思政教育理念也强调避免育才育人“两张皮”、搞强行嫁接,王学俭等[8]教授提倡“就像盐溶于水,无形无色却又无处不在”。由此,大学英语课程育人教育过程中,教师设计教案时需要根据学生的学情,取舍具体的教学内容,明确核心知识和技能,注重提升学生的语言能力、培育学生的思辨能力、丰富学生的文化知识,确保课堂教学的信息量。在此基础上深度挖掘隐含的思政内容,将显性的专业知识和隐性的思政元素潜移默化地自然对接。

本研究探索并实践了大学英语课程如何挖掘教材思政元素,联系实际,依据渗透式教育理论设计教学,将育人与育才有机融合,以期达到“随风潜入夜,润物细无声”的效果。

二 教学设计及实践案例

(一) 课前准备阶段,挖掘思政元素

本案例教学授课对象为本科二年级非英语专业学生,所用教材为高等教育出版社出版的大学英语教材《大学体验英语综合教程3》。本次教学设计与实践的素材来自教程中第三单元,其主题为Famous Brands。经过认真解读文本,从四个维度挖掘出“改革创新、锐意进取的时代精神;勇于担当、敢于负责的责任意识”作为思政元素,以“传递改革创新、锐意进取的时代精神,激发为个人、为集体、为国家的责任担当意识”为育人目标。

1 紧贴时代需求

大力弘扬以改革创新为核心的时代精神是课程教学中加强中华优秀传统文化教育的重要内容。《高等学校课程思政建设指导纲要》中明确说明,以改革创新为核心的时代精神,是马克思主义与时俱进的理论品格、中华民族富于进取的思想品格与改革开放和社会主义现代化建设实践相结合的伟大成果,已经深深地融入我国经济、政治、文化和社会建设的各个方面。

责任教育也是立德树人的重要部分。由中共中央、国务院印发实施的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》与《新时代公民道德建设实施纲要》均针对社会责任感提出了具体要求。中国青年要为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗,一线教师作为青年学生成长路上的引路人,“如何站在国家和民族的角度,引导学生树立正确的理想信念,了解应该承担的个人、社会和国家责任,接受承担未来的使命”,在落实三全育人的过程中尤为重要。

2 紧贴教育理念

改革创新符合中外教育理念。英国学者怀特海在《教育的目的》中将教育的全部目的概括为“使人有活跃的智慧”,认为教育如果“不以激发首创精神为开始,不以促进这种精神而结束,那么它一定是错误的”。人民教育家陶行知在“生活即教育”的理论中提出生活教育的目标就是要“自主、自立、自动,自新、常新、全新”[9],“创造”是陶先生教育思想的核心,当下的“创新”与之有相同意义。

关于责任教育,马克思认为自由与责任是统一的,一个人只有真正履行了义务和责任才能在道德活动中达到自由。新时代背景下,高校德育教育的责任之一就是“要让学生强化责任意识、培养担当精神:一是明白做什么,二是努力做什么。新时代的大学生既要有自我责任感也要有社会责任感,既要拥有家国情怀也要有世界眼观”[10]。

创新与责任原本也是相互关联、相辅相成和辩证统一的有机整体,教育部高等教育司原司长王冀生认为“创新”更重要的是源于高度的社会责任感和“以天下为己任”的报国之心,其灵魂是一种“自强不息,报效祖国”的奋斗精神[11]。

3 紧贴学生实情

2021年,课程教师调查了扬州大学广陵学院2021级旅游班的41位同学对学习、国家、社会及未来职业的态度或看法,结果表明学生的认知与表现不一致,主要体现在主流思想意识强但选择专业注重现实利益;崇尚中国优秀文化但宣扬文化的意愿淡薄;未来目标清晰但大学规划模糊。这些矛盾的原因主要缺乏进取精神、责任意识不强。

中国这几十年的发展经验告诉我们要“敢为人先、大胆探索、善于创造”“不甘落后、奋勇争先、追求卓越”,要有“一万年太久,只争朝夕”的进取精神和竞争意识。正是因为不断地改革创新、奋力进取,中华文明才得以历经上下五千年,依然屹立于世界之林;新中国才能如凤凰涅槃般走过山河破碎,逐渐恢复强大;党的理论才会历久弥新,党的队伍才能日益壮大。对于个人而言,改革创新、锐意进取也是不断拓展认知深度和广度的有效方法。

责任担当是一种素质也是一种能力。责任有大有小,因角色而异。新时代的大学生是国家建设的后备力量,是实现中华民族伟大复兴的希望。没有“强国有我,不负青春”的责任感,不以复兴中华民族为己任,也会缺失实现理想、勇于奋斗的强大内在驱动力。

4 紧贴教学内容

外语的学习过程需要借助于材料。教材中提供的文本无疑是很好的选择。一本好教材的编者在组合教学内容时已经考虑到了其中的逻辑关联、内容难度、能力培养等。教师要做的就是如何将其充分利用,根据经验进行对比、调整、补充以实现其最大价值。大学英语课程的阅读课需要解读和重构文本,即在可读的文字中寻找被掩盖的思想,把文本未言的内容挖掘出来,从而构建新的文本。文本的意义深植于心理和文化系统中,既具有约定俗成、有章可循、便于沟通的稳定性,也具有高度的灵活性。