新时期农业院校公共管理类课程高质量发展新探索

作者: 王明杰 王毅

摘 要:新时期公共管理类专业是新文科建设发展的重要组成部分。目前农业院校普遍开设公共管理类专业,但是存在教学内容和教学模式没有凸显农业院校特色的问题,因此,农业院校应结合当前新文科发展的现实需要,重塑教学模式与教学内容,提升实践教学质量,融入课程思政元素,对此提出“两轴三步四化高参与外延式”的多模态教学模式,通过多元融合教育模式,使其体现农业院校文科专业发展特色,以期培养一批高质量、高素质、创新型的农村公共管理专业人才队伍。

关键词:新文科;公共管理专业;农科高校;高质量发展;城市生态学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)S2-0087-04

Abstract: Public administration major is an important part of the construction and development of new liberal arts in the new era. At present, public administration majors are widely offered in agricultural colleges, but the teaching content and teaching mode do not highlight the characteristics of agricultural colleges. Therefore, agricultural colleges should combine the current practical needs of the development of new liberal arts, reshape the teaching mode and teaching content, improve the quality of practical teaching, and integrate ideological and political elements into the curriculum. In this regard, a multi-mode teaching mode of "two axes, three steps and four modernizations, high participation and extension" is proposed. Through the multi-integrated education mode, it can reflect the characteristics of the development of liberal arts majors in agricultural colleges and universities, in order to cultivate a group of high-quality, high-quality, and innovative rural public administration professionals.

Keywords: new arts; public administration; agricultural colleges; high-quality development; Urban Ecology

新文科是提升高等教学高质量发展和创新人才培养机制的重要举措[1]。新文科建设不仅关系到学科建设,也关系到社会发展[2]。面对新文科建设的到来,公共管理类专业教育从实际出发,针对性地构建学科的多元融合教育模式。同时,随着“三农”发展已进入新阶段,培养一批农村公共管理人才队伍给高等农业院校带来了机遇和挑战[3]。然而现阶段农业院校由于所处地域及本身的办学特色,公共管理类课程的教学模式有待改进。因此,本文将从公共管理类专业角度,引入新文科建设的理念,使公共管理类专业在新文科建设中长足发展。

一 新文科建设对课程教学的新要求

面对百年未有之大变局,在日益激烈的竞争环境下,培养一批具有家国情怀且德智体美劳全面发展的高素质创新型的复合型人才成为新的时代需求,也是新文科建设的根本目标。新文科的教育理念最早在2017年由美国希拉姆学院提出,目前,国内学者对新文科尚未形成统一的界定,但是学界对于新文科之“新”的认识高度一致,主要体现在三个方面:一是新使命,新时代背景下的新文科发展肩负着弘扬中华优秀传统文化,肩负着实现中华民族伟大复兴和人民幸福生活的中国梦,培养具有优秀的道德情操和家国意识的高素质人才。二是新融合,新文科倡导的专业融合是打破专业壁垒,与新工科、新农科等学科进行改革重组,充分利用已有的资源条件和学科发展优势,为学生跨学科学习交流提供平台支撑。三是新模式,新文科需要借助新科技,围绕交叉融合,实现课程改革,对教学内容和教学方法进行升级改造,利用一切积极因素,让学生在学习基础理论的同时,实践能力也得以提升。

二 现有高校公共管理类课程教学存在的主要问题

根据《公共管理类教学质量国家标准》,公共管理学科是以公共价值为导向,为政府部门及事业单位等公共部门培养管理与服务人才。随着城市信息化、全球化的加快,除了行政管理、公共事业管理等传统专业,又新增了城市管理、文化产业管理等相关专业。公共管理学科兼具综合性、专业性、多样性和应用性等特征。新时期,国家治理现代化为高校公共管理学科发展指出了新的发展方向。但是,目前高校公共管理类课程普遍存在以下几方面的问题。

(一) 课程设置有待提升

首先,国内许多高校公共管理类课程缺乏系统性规划,跨界融合意识薄弱,尚未打通学科之间的壁垒,不能适应人才培养的新需求[4]。其次,随着高校综合化进程的加快,公共管理类课程选用教材,内容体系与学校办学特色逐渐脱节。大部分沿用西方学者结合本国发展现状提出的理论,而结合中国国情及适应“三农”发展的理论相对较少[5]。最后,公共管理类课程具有较强的政治性,相关党政机关对其信息公开度较低,所以教师获取有效信息的渠道较少,支撑相关理论和案例的数据较少。

(二) 教学方法有待完善

高校公共管理类课程普遍存在教学方法单一的问题,部分教师在讲课的过程中还是灌输式授课,缺乏案例佐证和学生互动讨论,部分教师讲课虽然有案例,但是案例的选用和理论的衔接不是很紧密,或者只是为了凸显案例教学,学生接受起来有些思维跳跃,案例与理论的匹配还有待考证。另外,部分教师的课堂也有启发式教学和互动化教学,但是所提问题过于简单,对于更深层次的问题没有真正启发学生进行思考。

(三) 教学模式有待优化

公共管理作为一门综合性学科,要求学生在掌握管理学知识的同时还需要了解经济学、社会学、法学等相关知识,而传统的教学模式难以满足学生综合性强的专业需求。学生只是被灌输式地学到理论知识,但是学科之间、专业之间没有构建起框架体系,理论知识也不清楚该如何应用于实践。另外,随着互联网技术的普及,电子设备进入大学课堂,传统的教学模式不能满足信息时代下大学生对于知识的渴望,当代大学生已经有能力搜索到最新的社会热点问题,但是将社会热点与专业理论知识进行结合的能力还欠缺,特别需要教师的引导。

(四) 实践环节有待更新

近年来,国家一再强调高校实践教学的重要性,然而,一些农业院校受制于学校办学特点,开设学科主要是以农科为主,农业院校的文科专业因为实验条件简陋、设施陈旧、实践平台短缺和产学研合作项目缺乏等一系列问题,在一定程度上影响了实践教学的质量。部分教师受传统观念的影响,实践环节受时间和空间的影响较大,投入的精力较少。同样,这种观念在学生身上也有体现。大学普遍重视理论教学,忽视实践培养,而且实践学习所占学分较低,导致学生不重视实践环节,且一直处于被动式地接受老师安排,没有充分调动积极性,最终学生的个性未能发挥,技能未能很好地展现。

(五) 课程思政有待改进

从目前公共管理类课程思政教育的开展情况来看,教师与学生在思想政治教育方面的契合度不高。在课程思政的教改过程中,教师对思政内容认识有待提升,导致创新性不足,教改力度不够,且大多数课程思政引入得过于表面化和形式化,更多关注的是讲道理、讲理论,而忽视了学生的实际生活及思想理论的引领作用,导致理论与实践脱节,不仅很难在学生中产生共鸣,也使学生产生抵触情绪。

三 新文科背景下课程教学模式思路、方法及措施探索——以城市生态学课程为例

(一) 农业院校公共管理类课程教学模式新思路

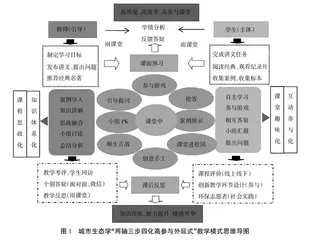

城市生态学是公共管理学院城市管理专业开设的一门专业基础课。其主要是以生态学的理论和方法来研究城市的结构和功能的一门学科,本课程属于自然和人文的交叉,是一门交叉性课程;同时探讨城市化过程中,人类活动对自然环境的影响,也是一门素质教育的课程。所以,要求学生掌握基础理论和方法的同时,激发学习兴趣,培养学生深厚的人文素养,立足学科及农业领域,讲好中国故事,铸造家国情怀。该课程主要通过价值引领、内容重构、育人育才的思路,采用线下为主、雨课堂辅助的开放式教学形式,综合运用任务教学法、案例分析教学法、小组合作学习法和跨时空教学法等教学方法,形成“两轴三步四化高参与外延式”的多模态教学模式,实现高质量、高效率、高互动课堂(图1)。

(二) 创建“两轴三步四化高参与外延式”的多模态教学模式

1 两轴:以教师(引导)轴和学生(主体)轴作为两条主轴线

教师在整个教学过程中发挥组织引导作用,而学生在每个环节中体现主体参与作用。教师的引导轴可以提升课堂高度,学生的主体轴可以延伸课堂宽度。开放式课堂并不是将课堂完全交给学生,通过调查发现,教师在学生心目中的地位是不言而喻的。通过教师的引导,鼓励学生站在国家和个人的交汇点上思考我国的生态环境知识,引发学生的知识共鸣、情感共鸣、价值共鸣,不仅传授给学生生态环境知识,更要培养学生的生态观念和环保意识,让学生关注中国的生态环境进程。通过学生主体参与,激发学生思考能力和动手能力,培养学生的创新意识。

2 三步:阶段式教学目标、灵活式教学设计

鉴于学情特征分析,设计课前预习,主要是运用雨课堂在线上发布讲义,向学生提出问题;课堂中,通过讨论、小游戏等环节让学生参与式学习;课堂外,通过教师教学反思,课后总结,发现问题,及时更改。通过三步渐进式的教学目标,形成“评价-反思-改进”的教育机制,实现从兴趣的培养、自主探索到知识的构建及情感的升华。

3 四化:知识体系化、课程思政化、课堂趣味化和互动参与化

重塑教学内容,构建知识体系化;融入思政元素,凸显课程思政化;增加课堂游戏环节,实现课堂趣味化;丰富教学环节设计,体现教学多样化,具体课堂活动包括:提问、抢答、小组讨论、小组PK、模拟展示、参与游戏、创意手工展示、课堂进校园、师生舌战和图说中国等。让学生有高度的课堂参与感和认同感,增加课堂趣味性。通过图说中国,让学生从城市管理的视角,讲好中国生态故事,树立环保意识,坚定文化自信,铸造农业情怀和家国情怀。

4 高参与:每个任务灵活设置,让学生高度参与

课前学生借助雨课堂预习讲义、阅读经典著作、收集案例和提出疑问;课中通过个人抢答获取积分排名、参与游戏、小组汇报、生生互动答疑和创意手工展示等环节,实现课堂高度参与;课外对学生进行回访,在雨课堂发布错题分析,学生对学习成绩进行个人反思,同时学生对课程进行评价,参与教学环节设计,通过课外拓展阅读和观看纪录片,对知识点进行巩固和情感升华。

5 外延式:建立共享课堂和第二课堂

首先,随着互联网技术的深入发展,高校课堂教学基本实现网络化,但是目前仍存在教育资源不均衡和跨校教学等问题。共享课堂打破传统课堂时空局限,实现“网络面对面”,在一定程度上克服了传统课堂资源不均衡的缺点。同时,共享课堂有利于双方高校实现互惠互赢,而且先进的教学模式便于推广[6]。其次,高校教师应该合理利用实验学时,带领学生走出校园,走进社区,按照专题内容进行问卷调查与实地访谈,建立第二课堂。鼓励学生树立城市责任感和主人翁意识,让学生积极参与到城市建设当中,把“绿水青山就是金山银山”的理念贯穿于日常生活中。