课程思政视域下基于文化智力差异性的大学新生跨文化能力培养研究

作者: 彭悦

摘 要:增强学生的文化认同、提高大学生的民族自豪感、建立中国文化自信是当前课程思政的重要内容,而国内的跨文化能力培养也应因此调整发展目标。近年来,跨文化能力的研究一直不断发展,有效的跨文化交际是个体思维方式不断变化、适应的结果,涉及到各种内、外部因素,因此,跨文化能力研究的微观视角十分重要。探讨文化智力的个体差异是从微观角度研究跨文化能力有效性的新尝试,文章旨在以当前的课程思政改革为指导,以文化智力的差异性为研究基础,探索大学新生的跨文化能力的有效培养模式。

关键词:课程思政;文化智力;跨文化能力

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)01-0184-06

Abstract: The freshman's cultural and national identity are significant to explore in college, and they are also the foundation of individual's intercultural competence. Currently, in the ideological and political curriculumm courses reformation, how to enhance students' cultural identity, national pride and cultural confidence is an important part, and the cultivation of intercultural competence should also adjust to this change. The effective intercultural competence communication is the result of judgment, analysis and adaptation of cultural complexity, which involves many kinds of internal and external factors. Therefore, it is necessary to study the intercultural competence from different perspective. The individual differences of cultural intelligence would be a new approach to study the intercultural competence. Guided by the ideological and political curriculum reformation, this study aims to research the effective training mode of intercultural competence based on the cultural intelligence differences of college freshmen.

Keywords: ideological and political courses reform; cultural intelligence; intercultural competence

课程思政是当前高等教育课程发展的主要方向,明确高校要将文化素养教育融入到知识传授之中,引导大学生了解国情、提高民族自豪感和建立文化自信。随着互联网的发展,文化间的界限日益模糊,文化逐渐被视为一种充满变化性的概念,大学生对于中华传统文化的认知因此受到很大的影响,要建立正确文化观,需重视对跨文化能力的培养。文化智力一直是量化个体跨文化能力的理论基础,对大学生文化智力差异性的研究,能够从微观角度探讨个体跨文化交际能力的变化,给予跨文化交际能力培养以积极的启示。

一、文献综述

(一)课程思政和跨文化交际能力的关系

1. 以文化教育为载体的课程思政

中华优秀传统文化教育是课程思政的重要内容,讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华是教育引导学生传承中华文脉的基础,也是提高大学生文化素养的前提。和过去相比,现阶段中华传统文化教育更具复杂性和多变性,一方面要引导大学生始终坚守民族文化自信的核心,塑造正确的世界观、人生观、价值观,另一方面在当前多元文化蓬勃发展的环境下,要不断提高其对外来文化的辨别和分析能力,培养客观、理性的文化认知。因此,在课程思政育人目标的指导下培养跨文化能力,是中华传统文化教育的积极尝试,也是跨文化交际理念本土化的全新视角。只有立足于民族文化,建立大学生跨文化交际能力教育的新模式,才能将文化教育和思想教育相统一,培养既有民族情感,又有国际视野的新时代人才。

2. 以课程思政为指导的跨文化能力培养现状

课程思政将专业教育和思政教育相结合,是育才和育人的高度统一。习近平总书记曾指出,“文化的力量,或者我们称之为构成综合竞争力的文化软实力,总是“润物细无声”地融入经济力量、政治力量、社会力量之中[1]”。目前,有一部分和课程思政相关的文化研究以探讨本土文化输入为主[2-6];另一部分研究则关注跨文化交际能力和课程思政相结合的实施路径,在跨文化能力领域,和相关的研究主要分为以下几类:一是和外语课程相结合的综述型研究[7-9];二是从人才培养角度对课程思政指导的跨文化能力培养测评进行剖析[10-11];三是基于教学任务研究的探讨[12]。认同和表达中华传统优秀文化的先进性是课程思政文化教育的最终目标,但如何实施需要以跨文化能力理论体系为研究基础,从而引导大学生建立对中华传统文化的正确认知,推进中国形象的全球化发展。当前,相关研究较少关注跨文化能力培养的本土化视角,因此,本研究旨在以实证分析为研究工具,探讨跨文化能力培养和课程思政相结合的本土化道路,从更深入的角度研究在世界文明中传承民族精神、建立文化自信的有效途径。

(二)跨文化能力和文化智力的关系

1. 跨文化能力定义的复杂性

经过多年的研究,跨文化能力的定义日趋复杂、多样,总的来说跨文化能力模型大致分为两类。第一类是展现跨文化能力的发展过程,如跨文化敏感性发展模型(Developmental Model of Intercultural Sensitivity)[13]关注个体文化身份变化的线性发展过程;跨文化能力过程模型(Process Model of Intercultural Competence)[14]关注个体自身和外部跨文化交际的互动;跨文化成熟度的多维发展模型(Developmental Model of Intercultural Maturity)[15]则关注文化认知和人际关系对跨文化沟通的影响。第二类是关注构成跨文化交际能力的各种因素,如包含了技能、知识、态度和批判性文化意识的跨文化能力模型(The Intercultural Competence Model)[16]。

2. 跨文化能力的微观体现:文化智力

对跨文化能力的定义由认知,情感和行为维度构成, 文化是跨文化能力的核心概念,是一个由知识、信仰、艺术、法律、习俗、习惯和能力组成的整体,文化智力则是个体跨文化能力的微观体现,代表了对文化知识的理解能力、对文化差异的协调能力,以及对多元文化环境的适应能力。文化智力分为文化元认知(Cultural Metacognition)、文化知识(Cultural Knowledge)和文化技能(Cultural Skill)[17]。文化元认知是文化智力系统的核心,是个体在文化经验和策略的特定领域的对思维调节和控制;文化知识是对跨文化相关知识的理解;文化技能则代表了跨文化交际敏感性、适应性和文化移情。根据上述三大元素发展的文化智力简短量表(Short Form Measure of Cultural Intelligence, SFCQ),注重个体的跨文化沟通能力和对文化差异的协调能力,是目前能够较准确预测跨文化交际有效性的测量工具。

3. 跨文化能力和文化智力的相关性

由于跨文化能力所涵盖维度较多,随着研究的深入,影响有效跨文化交际的因素较为复杂,个体的差异性是近年来跨文化交际研究主要关注的内容。跨文化能力模型也逐渐以个体差异的深度解析为主,如跨文化能力维度(The Intercultural Competencies Dimensions Model)[18]概述了跨文化能力7个属性(同情、开放、耐心、好奇心、灵活性、判断能力、协调能力)、3个互动的标准(关系的形成和维持、明智的沟通、善于交流合作)和4个维度(知识、技能、态度、意识)。从个体差异性的角度来看,跨文化能力和文化智力之间的关系十分密切,认知能力、协调能力(文化技能)和文化知识是两者高度相关的部分,在跨文化交际中,高水平的认知和心理调节能力不但影响个体如何应对文化差异,也是进行有效跨文化沟通的基础。

4. 文化智力的过往研究和本土化发展方向

跨文化交际能力的个体差异性取决于文化智力的差异性[19]。跨文化交际除了语言沟通外,更多是思维和心理活动。在跨文化交际中,文化智力所包含的文化元认知、文化技能和文化知识三大要素既是处理和协调多元文化复杂性的基本能力,也是实施课程思政中文化教育的具体着力点。文化智力的相关研究大致可分为四类,一是探讨文化智力和参与跨文化交际的个体特性之间的关系[20]、跨文化经历[21]和创造力[22]等;二是研究文化智力对个体跨文化适应能力的影响[23],三是关注在跨文化环境中个体在学习和工作时所展示的文化智力差异性[24]。以上研究大部分和跨文化交际的环境相关,但如何让文化智力在本土环境中发展并无太多讨论。此外,文化智力的相关研究大多对大学新生这一群体鲜少关注,大学新生是一个较特殊的群体,在课程思政教育中,更需要重视如何引导大学新生提升自我的世界观和价值观,进而在大学阶段实现立德树人的育人目标。本研究旨在以大学新生为研究对象,以文化智力简短量表(SFCQ)为理论基础,探索个体在文化智力的差异性,并以此给予课程思政视域下培养跨文化交际能力有效途径以启示。

二、研究分析和结果讨论

(一)研究方法

1. 研究对象

本研究在广州美术学院随机抽取320名大学新生作为研究对象并发放问卷,随后回收问卷共317份。

2. 研究工具

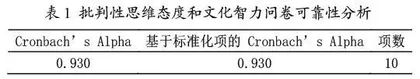

本研究所用问卷来自于文化智力简短量表(SFCQ),共10个题项。从表1可知问卷的Cronbach's Alpha为0.930,基于标准化项的 Cronbachs Alpha 为0.930,两个系数均超过90%,证明该问卷具备很高的一致性,可靠性很强。

(二)研究结果分析

1. 文化智力各维度(文化知识、文化技能、元认知)的差异检验

回收问卷后,使用SPSS 20.0对不同性别及专业人群的文化智力三维度(文化知识、文化技能、文化元认知)得分情况进行两独立样本及单因素方差分析。从表2可见,不同专业的学生在文化知识和元认知上得分差异不大,但在文化技能这一维度得分上则有明显差异(p<0.05),具体表现为漆艺和实验艺术专业人群文化技能得分明显高于其他组,而交互设计、雕塑、摄影与数码艺术专业和建筑学专业人群的得分明显低于其他组。

2. 文化智力的个体差异性

(1)文化智力的性别差异

研究结果表明,男女性别在文化智力上的性别差异并不明显,这和过往相关研究结果一致。尽管有观点认为,性别会影响交流、沟通和处理文化差异的风格,但如果将性别看作是文化建构的一部分,性别所涵盖的文化特性远远超出了狭义的男女二元性别。自从出现性别文化差异理论之后,在跨文化交际领域,相关的美国学者进行了一系列该理论的验证工作,发现无论是从交际心理和语言风格等方面,文化智力并无性别上的明显属性[25]。文化智力上性别差异不明显,也意味着跨文化交际对于大学新生的性别特性是公平的,通过适当的发展和培养路径,每个人都能进行有效的跨文化沟通。