新时代应用型本科高校教师评价改革探索

作者: 胡小瑜

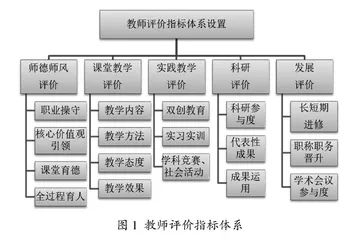

摘 要:教师评价改革在教育评价改革中占有非常重要的地位。在国家有关人事制度和分配制度改革政策的指引下,高校逐步强化教师评价制度改革,调动教师队伍的积极性和竞争意识。应用型本科高校教师评价必须遵循分类评价、系统评价、多元主体评价、注重实绩和动态调整等原则。在评价内容上,将师德师风评价放在首位,全面评价教师课堂教学、实践教学、科学研究和自我发展等方面的情况。同时,推进教师评价改革还必须大力推进人事、职称评聘和学生评教制度的改革。

关键词:应用型本科高校;师德师风;课堂教学能力;配套改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)04-0136-04

Abstract: The reform of teacher evaluation plays a very important role in the reform of education evaluation. The teacher evaluation of application-oriented universities must follow the principles of classified evaluation, systematic evaluation, multi-subject evaluation, emphasis on actual performance and dynamic adjustment. In terms of the content of the evaluation, we should give priority to the evaluation of teachers' morality and style, and comprehensively evaluate teachers' classroom teaching, practical teaching, scientific research, self-development and other aspects. At the same time, to promote the reform of teacher evaluation, we must also vigorously promote the reform of personnel, professional title evaluation and employment and student evaluation of teaching system.

Keywords: application-oriented undergraduate; teachers' ethics; classroom teaching ability; supporting reform

2016年8月,教育部发布《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》(以下简称《意见》)。该《意见》从考评总体要求、加强师德考核力度、突出教育教学业绩、完善科研评价导向、重视社会服务考核、引领教师专业发展和切实加强组织实施七个方面对高校教师考核评价制度改革提出了指引。2020年10月,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《总体方案》),这是新中国第一个关于教育评价系统改革的文件,也是指导深化新时代教育评价改革的纲领性文件。《总体方案》指出,要改革教师评价,推进践行教书育人使命。坚持把师德师风作为第一标准。坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象,突出教育教学实绩。把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求。改进高校教师科研评价,突出质量导向,重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况等。然而,教师评价改革是一项十分复杂的系统工程,涉及学校工作的方方面面。要真正实现中共中央和国务院提出的目标,还有大量工作要做,任重道远。基于高校教师的学术工作及其考核评价制度,提出了清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”(简称“五唯”)的专项行动,本文结合应用型本科高校人才培养对教师的要求,对如何改革高校教师评价,做一些初步探讨。

一、明确评价原则

(一)分类评价原则

教育部《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》指出,要根据高校的不同类型或高校中不同类型教师的岗位职责和工作特点,以及教师所处职业生涯的不同阶段,分类分层次分学科设置考核内容和考核方式。应用型本科高校的教师,情况有很大的差异。有教学型的,有科研型的,也有教学科研两者兼备的;有理论型的,也有实践型的,还有双师型的等等。需要根据学科专业、从事岗位的异同,以及教师本人的个性(学术)等方面的特点,坚持分类评价,这样才能对教师进行较为客观的评价,并真正起到评价的作用。

(二)系统评价原则

《总体方案》涉及对教育主管部门的评价,对高校的评价,对教师自身的评价,对学生的评价等。所谓系统性评价,就是在对教师进行评价时,不仅要坚持全面考核教师的师德师风、教育教学、科学研究、社会服务和专业发展等内容。还要将对学校评价、对学生评价等与教师有关的内容纳入到对教师的考核评价中。例如,在对高校的评价中涉及到的教授是否给本科生上课的问题。这个问题在不少高校既是难点,也是痛点。有些教授以承担科学研究为借口,不愿意为本科生上课。这个指标就直接影响了对学校的评价。同时,《总体方案》还要求,各级各类学校要明确领导干部和教师参与学生工作。在某些高校,很多教师不愿意参与对学生的管理工作,影响到对学校的总体评价。因此,在设立对教师的评价指标体系时,不能只就教师自身的评价而评价,要立足全校、立足全局,建立系统的教师评价指标体系。

(三)评价主体多元化原则

要比较完整、准确地评价一个教师,不能仅选择性地依托某一两个评价主体进行评价,因为不同评价主体的评价角度、评价深度以及评价的价值取向,肯定会有所不同。例如,学生的评价可能更侧重于老师的表达、板书、教态、讲课的趣味性和是否真正从教师的授课中获得知识和能力。有些对学生要求严格、考试挂科较多的班级甚至对老师予以差评,这种不正常情况在高校时有发生。同行的评价可能更多地注重讲课的内容是否正确,概念的把握是否准确,讲课的逻辑性如何,理论深度如何等等。而督导和院系领导的评价可能更侧重于老师对课堂的管控、教师对学生是否严格、教学效果等方面的评价。总而言之,不同的评价主体之间有着不尽相同的评价目的、评价理念、评价角度、评价水平等。所以,要多主体评价相结合,这样才能得出比较公平、公正的结论。

(四)注重实绩原则

开展教师评价的目的在于促进教师水平与能力的提升,从而提高人才培养质量。其根本目的在于使社会、学校特别是学生受益。因此,对教师进行评价,必须注重实绩的评价,即教师的课堂教学活动为学生带来哪些实实在在的收获,学生从教师的课堂教学和其他生产实践等的教学活动中,真正学到了什么。教师的教学研究和教学改革产生了哪些实效,指导的学生有无获得各级各类奖项,对企业和社会承担过哪些服务性课题,对企业生产有没有实质性的帮助,有没有获得教学成果奖项等。这些都是对教师实绩的考核,必须加以综合考虑。2016年11月1日,中央全面深化改革领导小组召开第二十九次会议,审议通过《关于深化职称制度改革的意见》(中办发〔2016〕77号)。会议指出,深化职称改革,要“以职业分类为基础,以科学评价为核心,以促进人才开发使用为目的……”,健全职称制度体系,完善职称评价标准,创新职称评价机制,在职称评价和人才培养使用相结合中,改进职称管理服务方式;突出品德、能力、业绩导向,克服“唯学历、唯资历、唯论文”的倾向,科学客观公正地评价技术人才,让专业技术人才有更多时间扎根专业,让做出贡献的人才有成就感和获得感。

(五)动态调整原则

随着时代的发展,对教师的要求在不断提高,也在不断变化。因此对教师的评价必须与时俱进。例如,在传统的教学体制下,教师的主要工具就是一本书、一支粉笔。在人工智能和互联网高速发展的条件下,教学技术和手段已经发生了根本的变化。特别是新冠肺炎疫情的发生,促使传统教学模式发生了根本性变化。同时,随着信息技术的高速发展和国家课程教学资源建设的提速,网络课程资源呈几何级数增长。传统的教育教学理念、教学方式、师生角色等都发生了格局性的变化。因此,对教师的评价内容、评价方式、评价指标体系等都要进行动态调整,与时俱进。以保证对教师评价的客观性、准确性。在国家大力倡导和推动下,信息技术在高校教学中的主体作用已产生根本性的变化,建立一支与新时代高校相适应和发展的高水平师资队伍,成为高校提升教学质量的紧迫任务,以教师评价改革为突破口,通过评价改革引导教师创新教学模式,从而更好地适应新时代高校发展的需要。

二、评价内容

遵循相关文件精神及上述评价原则,对教师评价内容的设计就显得特别重要。既要反映全貌,又不宜过于抽象、复杂,要便于操作。从内容设计上,主要考虑以下五个方面。

(一)师德师风评价

2019年,教育部等七部门印发了《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》。该通知对教师的师德师风进行了严格规范。通知总体要求共18条。这是对师德师风全面、系统的规范。该通知要求教师要带头践行社会主义核心价值观,身教重于言教,引导教师开展社会实践,深入了解世情、党情、国情、社情、民情;强化教育强国、教育为民的责任担当。同时要求教师以学习《中华人民共和国教师法》、新时代教师职业行为十项准则系列文件等为重点,提高教师自身的法治素养、规则意识,提升依法执教和规范执教能力。要求教师在课堂育德,在教育教学中提升师德素养。充分发挥课堂主渠道作用,引导广大教师守好讲台主阵地,将立德树人放在首要位置,并融入渗透到教育教学全过程,以心育心、以德育德、以人格育人格。课堂育德,还要把握学生身心发展规律,实现全员全过程全方位育人,增强育人的主动性、针对性、实效性,避免重教书轻育人倾向。同时,要突出规则立德,强化教师的法治和纪律教育。要制订教师法治教育大纲,将法治教育纳入各级各类教师培训体系,强化纪律建设,全面梳理教师在课堂教学、关爱学生、师生关系、学术研究、社会活动等方面的纪律要求,依法依规健全规范体系,开展系统化、常态化宣传教育,加强警示教育,引导广大教师时刻自重、自省、自警、自励,坚守师德底线。

《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》中提出的相关要求,阐述了新时代对师德师风评价的具体内容,是制定教师评价指标体系要考虑的首要因素。

(二)课堂教学评价

课堂教学评价是教师评价中最重要的组成部分。教师的基本职能是教书育人,课堂教学能力也是教师最基本的能力。课堂教学评价至少包括以下几个方面:(1)教学内容,包括教学内容是否充实,举例是否恰当与生动,能否理论联系实际,是否注重对新学科的介绍,对内容的讲解是否正确等;(2)教学方法,教学方法是否具有多样性,讲解是否生动易懂。课件是否简洁明了,能否激发学生学习的兴趣。学生在课堂上的参与度,师生互动情况。能否采用启发式教学,鼓励学生提出与回答问题。案例引用是否对学生有一定的引导、启发作用。能否在一定程度上翻转课堂,使学生有机会参与教学过程,培养学生分析和解决问题的能力。同时,还要考察教师对现代信息技术的掌握与运用,特别是对网络课程资源的掌握与运用;(3)教学态度,老师是否按时上下课,有无经常调听课现象,是否尊重学生的意见,对学生的提问是否耐心解答,作业批改是否及时认真,能否严格管理课堂等;(4)教学效果,学生在本门课程学习中是否获得新知识和技能,分析和解决问题的能力是否有提高。学生的专业能力和科学精神是否得到培养。学生能否通过线上线下混合式教学学会自主学习,拓展思维,是否学习到新的思考与探索方式,对相关专业知识与技能是否掌握以及学生的收获度与满意度如何等。