基于自我效能理论的学校激励机制对高校教学质量的影响

作者: 肖风桢 梁钜桢 廖洛思 李 亮

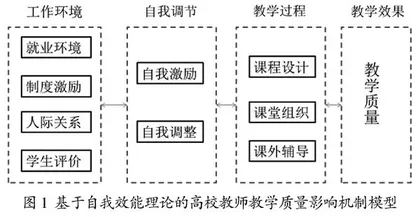

摘 要:教学质量是学校的生命线。完善激励机制和教学评价体系,是保证学校教学质量的重要因素。文章通过分析工作环境、教师的自我调节和教学过程对教学质量的影响,基于SOR理论、自我效能理论和激励机制理论,提出基于自我效能理论的高校教师教学质量影响机制模型,并从完善激励机制、优化新旧机制管理、完善评价体系及沟通机制四个方面探讨,为高校提升教学质量进行有益的探索。

关键词:SOR理论;自我效能理论;激励机制;教学质量

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)05-0007-04

Abstract: Teaching quality is the lifeline of a school. Improving the incentive mechanism and teaching evaluation system is an important factor to ensure the quality of school teaching. By analyzing the influence of working environment, teachers' self-regulation and teaching process on teaching quality, and based on SOR theory, self-efficacy theory and incentive mechanism theory, this paper puts forward the mechanism model of influencing teaching quality of college teachers. It has carried on the beneficial exploration for universities to improve the teaching quality, in the areas of perfecting the incentive mechanism, optimizing the old and new management mechanism, perfecting the evaluation system and communication mechanism.

Keywords: SOR theory; self-efficacy theory; incentive mechanism; teaching quality

教学质量是学校的生命线。完善激励机制和教学评价体系,是保证学校教学质量的重要因素。但当前高校比较普遍采用的是“绩效管理型教师评价制度”,在资源配置与绩效评估挂钩的强激励逻辑下,存在新的“唯指标”办学倾向与风险[1-2]。各个高校为加快“双一流”和高水平大学建设,推动高等教育内涵式发展,对教师的科研考核要求越来越高,教师们的科研压力越来越大;在绩效认定时偏科研轻教学,对于教学成果的考查又偏重教学量轻教学质量,导致教师在教学上的投入不足,教学责任心不强,现实教学中,学生逃课、旷课以及找人代课等现象时有发生。由此可见,教师在教学上的投入程度和教学责任心的大小,深受学校激励机制和教学评价体系的影响,并直接影响着教学效果。因此,急需从理论上探讨学校的评价体系和激励政策对教师教学效果的影响机制,从而完善、健全激励机制,以提升教学质量。

一、影响高校教学效果的主要因素

(一)工作环境会影响教师的实际教学效果

在实际的教学过程中,影响教学质量的因素不单单是教师的能力问题,工作环境也会对教师的教学质量产生影响。教师的工作环境主要是指教师在实际教学过程中面临的具体环境,包括学校外部的激烈就业竞争环境、学校内部的行政和科研任务压力以及新旧教师在管理和待遇上的差别等情况。从外部就业环境来看,中美贸易战升级,回国人员日益增多,2020年爆发的新冠肺炎疫情,更是加速了留学人员的回国进程,大大增加了就业压力。学校内部,随着高校人事制度改革,大量新机制教师的加盟,校内竞争也日益加剧。

就业压力加剧以及新机制教师的引入,有利于提升高校的整体科研水平。新机制教师的科研能力普遍都很强。受此影响,学校对所有教师的科研要求都有所提高,职称评定标准也有了很大的改变,旧机制教师面临着巨大的职称晋升压力,以及学校还有可能采取的高职低聘政策,都会促使教师们积极地去提升自己的科研水平。而教师的教学能力与科研水平是分不开的,在科研水平提高的同时,教学能力和教学效果也同时得以提高。

不过,在外部竞争日益激烈的情况下,部分教师为了保持工作的稳定性,会设法完成学校的各类任务,包括繁重的科研任务和行政任务,这些工作又会严重挤压教师在教学上的投入,有些教师甚至只是机械式完成教学任务,导致教学效果不佳。

(二)教师的自我调节是影响实际教学效果的重要

因素

教师的自我调节主要包括教师最初的自我评价,评价后进行的自我调整,以及后续的自我激励。教师的自我评价,可以让教师更清楚地认识到自己教学中存在的问题。为了改善教学效果,教师通常都会针对性地解决问题,努力提升、完善自己,但也有努力效果不明显的情形,教师们就会尽力从自身能做到的方面进行调整,首先是心态调整,然后是与同行交流以寻求帮助,朋友激励与自我激励相结合,从而更好地完成教学任务,提高教学质量。

学生的评价与互动,也是促使教师自我调节的一个因素。通过不记名的方式,学生评价能够真实地反映教师教学中存在的问题,有利于教师认识到自己的不足;教师还可以直接采纳学生评价中给出的可行的好的教学建议,以提升自己的教学水平;在信息爆炸的当今社会,学生的知识来源途径广泛,在课堂上跟学生的互动过程中,有时学生的反馈会超出教师的预期,当然也会出现互动不热烈,甚至沉默的状况,这些都会促使教师去思考,以做出相应的调整。所有这些,都有利于提高教师的教学效果。

不过,教师的自我调整有时是带有一定的妥协成分。教师对学生的要求严厉程度会影响学生对教师的评价分数,而学生评价分数与教师绩效考核挂钩,因此,部分教师对学生的学习任务量的要求不够充分,标准不够严厉。“教风严,学风才能好。”但当老师面临学生评教的压力时,很难完全发挥自己的教学能力,从而影响教学效果。

(三)教学过程直接影响教学效果

教学过程是教师进行教学工作的主要内容,也是整个教学工作的中心。教学过程的成功与否,直接决定教学效果的好坏。教学过程主要包括教学设计、课堂组织和课外辅导几部分。在教学过程中出现的问题,教师作为授课的主体,能及时、准确地获得教学效果的反馈,并且在获得反馈后,通过教学设计、课堂组织和课外辅导三方面的调整,能够最迅速地改善教学质量。

二、高校教师激励机制影响教学质量的理论依据

(一)SOR理论

SOR理论,是Mehrabian和Russell于1974年提出的解释个体行为是由外部刺激所引起的经典模式。SOR理论认为,外部物理环境刺激有机体,引起机体内部的情绪反应形成相应的态度,进而态度影响机体做出相应行为[3]。

SOR成为研究和解释个体行为的关键理论之一后,被引入到了不同的研究情境中,包括信息系统、广告、电子商务以及教育等[4]。在SOR理论框架下,员工作为组织中的成员,组织的环境及个体情境因素等会刺激员工的心理变化,并影响员工的行为[5]。

SOR理论包含刺激(Stimulus)、机体(Organism)和反应(Response)。外部环境包括各种类型的微观因素和宏观因素,如整个社会就业环境的竞争加剧,尤其是近年来,受疫情和中美贸易战的双重影响,高校教师的就业压力越来越大,高校内部环境包括高校教师考评激励机制、人际关系等,教师在竞争日益激烈的工作环境刺激下产生一系列心理活动,包括喜欢、厌恶、唤醒等积极情绪和消极情绪,最后促使教师对教学产生趋向或回避性的反应行为,如被动适应学校考核要求、拥护学校激励政策、热爱教学等。因此,SOR理论可以用来分析和研究高校的教师教学行为。

(二)自我效能理论

美国心理学家班杜拉1977年首次提出了自我效能概念,用以解释在特殊情景下动机产生的原因。从此,自我效能理论被广泛应用于研究员工工作能力或工作意志等领域,尤其是自我效能理论中的自我效能感近年来被视为有效破解员工工作能力或工作意志难题的主要理论抓手。1997年,班杜拉进一步提出自我效能感主要由四个方面的构成:(1)直接经验(Mastery Experience);(2)替代经验(Vicarious Experience);(3)言语(社会)说服(Social Persuasion);(4)生理和情感状态(Physiological Emotional State)。针对自我效能感的不同组成部分,不同学者展开了研究。Kim等[6]指出代替经验对于个人形成自我效能感也有重要的意义,在员工自身经验有限的情况下,观察别人的经验或经历将会对他们自身完成类似任务的信心增加产生重要的作用。Lehrner和Yehuda指出相比高自我效能感的个人,低自我效能感的个人对待自己的过往时会更消极,从而增加他们完成类似任务或工作的焦虑或者降低信心,反之则员工的抗压能力更强或者说较不易受到过往失败经历的影响[7]。

1976年,兰德和他的研究小组首次对教师效能进行了定义:教师对自己能够在多大程度上影响和改变学生学业和学习态度的能力信念。后来的学者进行了进一步细化,主要分为一般教学效能和个人教学效能两部分。一般教学效能指的是教师对教与学的关系、对教育在学生发展中的作用等一般问题的看法和判断。个人教学效能指的是教师对自身的教学效果和能力的认识和评价。教师的良好教学效能感会影响到教学全过程,相对于教学效能较低的教师,教学效能高的教师的教学质量和学生的学习成绩,具有明显的优势[8]。因此,自我效能理论适用于高校教师教学行为的分析和研究。

(三)激励机制理论

国外关于高校教师激励机制的研究开展的时间比较早,开拓者是著名教育家约翰纽曼。他最早对高校教师激励进行了研究和分析。随着泰勒科学管理理论和马斯洛需求层次理论的出现,关于激励机制的研究得到了更加深入的深化。国内关于高校教师激励机制的研究从上世纪九十年代开始。随着高校发展的日益兴盛,国内关于高校教师激励机制的研究也逐渐得到了深化,激励机制建设已初见成效,但依旧存在很多不足。如,重视物质奖励,轻视精神奖励的普遍现象,所造成的急功近利等负面的诱导,让教师能力的发展出现了不平衡甚至存在某一部分的缺失;教师专业提升和发展途径单一,缺乏长效培养机制;教师的物质生活待遇与工作付出不成正比;考评内容及相应的奖惩制度不完善等,不利于教师的发展,甚至造成了教师职业幸福感的缺失[9-10]。

更有学者指出:高校的考核评价制度,是影响教师教学能力的重要因素,而教师的教学能力直接影响着学校的教育质量和发展水平[11]。尽管不同的学者对教师的教学能力的定义不尽相同,但基本上都包含有教师的信息处理能力、熟练运用各种教学方法的能力、课堂组织能力,教师的这些能力均是影响课堂教学效果的主要因素。高校必须遵循人才成长规律、教育教学规律和科学研究规律,完善激励机制,助力教师发展[12]。因此,激励机制理论可以用于高校教师教学行为的分析和研究。

三、基于自我效能理论的教学质量提升措施

学校外部的社会就业环境,学校内部的激励制度、人际关系及学生评教制度,构成了教师教学实实在在的工作环境,刺激着教师的身心,对教师教学能力的发挥有着很大的影响;教师是教学主体,对教学设计和课堂组织的能力直接决定着教学质量,教师对学生投入课外辅导的时间和精力也会影响教学效果;教师的教学能力大小和教学投入程度会影响学生对教师的评价,学生评价又反过来影响着教师的待遇、能力提升和心情。在整个工作环境-教学过程-教学效果过程中,教师随时进行着自我适应和调节,影响着教学质量和效果。基于自我效能理论的高校教师教学质量影响过程如图1所示。因此,在无法改变外部社会就业环境的情况下,高校基于自我效能理论的教学质量提升措施建议如下: