基于行业需求的地方性院校食品质量与安全专业建设思考

作者: 李琳 张景强 李青春 李雪雁 李梅 陈彦

摘 要:食品质量与安全专业开展面向食品产业需求的改革是地方性高校在应用型转型中的重要路径。文章以电子科技大学中山学院为例,在分析食品产业现状及行业人才需求的基础上,确定专业定位、培养目标,并分别从“双能力培养为导向”的人才培养模式、应用型教学团队建设、应用型课程开发和四级实践教学体系构建等方面提出了建设措施,旨在通过理论和技能训练,培养出具有核心专业能力且满足食品产业需求的专业人才,同时为食品类专业的发展及地方性高校的应用型转型提供参考。

关键词:食品产业;行业需求;地方性院校;食品质量与安全;专业建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)05-0126-05

Abstract: A shift of food education from academy to application to satisfy the technical demand of food industry was one of important path for local university when confronting the transformation to application-oriented university. Food Quality and Safety in University of Electronics Science and Technology of China(UESTC), Zhongshan Institute was studied as a case. Based on the status analysis and skill assessment of food industry, the position and mission of Food Quality and Safety are identified and strategies such as core capability-oriented training model, construction of technical staff team, innovation of application curriculum, establishment of the 4-level practice teaching system are introduced, respectively. After strategically going through both theoretical and practical training, students majored in Food Quality and Safety would possess the core capabilities qualified in food industry. We wish to provide a reference for the transformation of local university to application-oriented university.

Keywords: food industry; industry demand; Local colleges and universities; Food Quality and Safety; specialty construction

地方性院校的使命是为当地经济社会发展提供人才支撑,因此高校的专业建设应以行业需求为导向[1]。作为重要的支柱产业之一,我国食品产业已步入健康转型的关键时间节点,目前正向大健康领域迈进,产业的升级必然带来食品教育的整体转变[2]。面对产业的转型升级,特别是创新驱动发展战略的实施,食品质量与安全专业的人才培养需要转变教育理念,改革培养模式[3]。文章从食品产业的需求出发,以地方性应用型转型高校——电子科技大学中山学院为例,从专业定位、培养目标、建设思路等几方面提出食品质量与安全专业的建设思考,旨在为地方性院校的应用型转型提供参考。

一、食品工业的现状及其对专业人才的需求

(一)我国的食品工业现状

食品工业具有产业链长、涉及面广等特点,是全球经济发展最快的支柱产业之一。经过多年发展,我国食品制造业已位居中国产业首位,主要产品产量稳步增长,经济效益不断提升,2010年超过美国,成为全球第一大食品产业。目前,中国食品工业已进入中速发展新常态,持续多年的“数量驱动”将逐渐转化为“价值驱动”[4],而食品品质与安全成为产业竞争的根基。2018年,国家监督抽检食品24.9万批次,合格率为97.6%[5]。中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出:全民健康素养大幅提高……食品药品安全得到有效保障……同时建立起体系完整、结构优化的健康产业体系[6]。在此背景下,食品安全的社会需求和食品产业的自身发展都对食品质量与安全专业的优质人才提出了新的要求和挑战。

作为食品强省,2016年广东规模以上食品工业总产值突破7 000亿元,食品出口占全国1/5,食品产业利润率居全国首位[7]。中山地处珠江三角洲,多年保持广东省第5的经济总量。作为中山市“传统产业转型升级”中的重要组成部分,食品工业在中山的工业经济中占有重要地位。以月饼为例,2017年中山市月饼出口量占全国的50%以上,位居全国第一[8]。

(二)我国的食品质量与安全人才培养状况

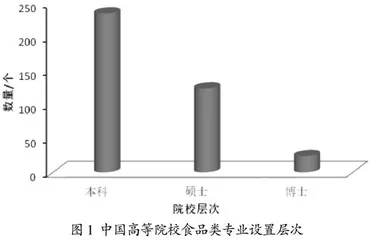

目前,我国食品科研单位和院校正逐渐形成各具优势的专业特色和区域特色[9],科技人员数量居全球首位。在校食品专业大学生达20多万人,370多所高校设立了约750个与食品相关的专业,涵盖专科、本科和研究生全系列,如图1所示,软科学11月发布的2018年“中国最好学科排名”中,江南大学、中国农业大学、华南理工大学、浙江大学等与食品学科相关的院校名列前十。目前,我国已形成重要积累,学科特色日渐清晰,专业优势初显[10]。

食品质量与安全专业与国计民生息息相关,涉及“从农田到餐桌”全过程,涵盖食品质量与安全的科学、技术、政策、法规、标准、监督和管理等内容。多学科交叉[11],是应对我国食品安全人才急缺的状况而设置的新专业。自2001年教育部批准西北农林科技大学作为目录外专业在全国率先设立食品质量与安全本科专业以来,至今已有两百多所高校开设此专业[12]。由于依托的背景和行业不同,各高校的人才培养模式和课程体系各具特色。

(三)食品产业对专业人才的需求

2014年以来,国家先后在教育“十三五”规划、深化产教融合改革、区域创新发展战略等文件中列入了高校的应用型转型,而应用型转型的一个重要路径就是开展面向产业需求的专业建设。当前很多食品专业的学生进入食品行业后,会发现他们所学的知识无法解决产业界的实际问题[13]。而食品产业对经验的关注以及对软实力的看重(如营销、领导力、沟通和批判性思维等)也给食品类专业的教育提出了更高的要求[14]。在高等教育应用型转型的过程中,现有的食品专业建设必须进行一定的改革以满足提升学生专业能力及解决未知问题能力的需求。

专业能力是指雇员与工作环境在专业知识、技能、动机以及专业特质等多方面的匹配程度[15]。解决未知问题能力属于高阶能力,企业界需要学生具备问题解决能力、常识、主动性、坚持不懈、团队合作、自信、激励、责任感、实效和说服力[16],同时食品行业的高速发展也对学生的食品安全理念[17]和新产品研发能力提出了更高要求[18]。

二、面对产业需求的专业建设思路

电子科技大学中山学院已有二十余年食品类专业的办学基础,2016年食品质量与安全专业面向全国招生。当前学校正面临省市共建和应用型转型的大背景,如何在供给侧结构性改革中准确把握住供给潜能,为食品这一传统产业的转型升级培养出“注重应用型研究、解决实际问题”的专业人才是该专业在接下来面临的主要问题。

在此背景下,学校将食品质量与安全专业定位于“面向地方、融入产业、培养食品安全工程师”,具体而言:立德树人,以能力为本,建立以工程能力和高阶能力为核心能力的“双能力导向”培养体系;树立“技术加管理”的专业建设理念,提升教师的工程素养,组建由双师型教师结合产业教授的应用型教学团队;以“课程群”对应产业链环节,开发着重培养学生产品开发能力和食品安全管理能力的应用型课程;搭建“校政企协”合作育人平台,依托校内外实践双平台,构建四级实践教学体系;最终实现以学生为中心,以产出为导向,培养出一批职业素养高、专业能力强的食品安全管理工程师,如图2所示。

(一)以能力为本,建立“双能力培养为导向”的人才培养模式

应用型本科培养的人才属于“理论应用型”,是行业中应用理论从事技术专业工作的专门人才[19],而能力培养是应用型转型要解决的首要问题。专业在建设过程中应分解食品安全工程师所需要的工程能力(工程知识学习能力、工程问题分析能力、工程设计能力、工程实践能力和工程创新能力)[20]和高阶能力(创新、决策、批判性思维、信息素养、团队协作、兼容、获取隐性知识、自我管理和可持续发展能力)[21],将能力培养与食品质量与安全培养方案的课程设置、教学环节、实践体系、资源建设以及教学方法等对应起来,最终体现专业培养方案的“双能力培养导向”。

面对产业需求,加强高校与地方政府、食品产业界、食品行业协会的合作,建立良好的信息沟通和交流机制,同时以校政企共建的“中山市食品安全研究中心”为载体,优化整合食品安全宣传志愿者服务和食品安全科普服务,提升专业学生的对外拓展能力及社会服务能力。追踪食品行业的前沿热点,收集整理食品安全科普活动中的实际案例,与监管部门和食品企业共同开发食品安全类应用型课程,最终建立以“食品安全理论知识为主线,双能力培养为导向”的人才培养模式改革。

(二)提升教师的“工程素质”,建设应用型教学团队

近年来,国际上提出“重构工程教育”,其核心内容就是重视工程技术和工程实践[22]。作为食品类人才的一种基本素质[23],工程素质对于从业人员、技术专家非常重要,其包括业务能力、文化修养、道德情操及健康个性等要素。而教师自身的工程素质是学生工程实践能力和创新能力提升及高素质工程人才培养的关键[24]。

大学专业教师工程方面知识较少,加上大多是博士、硕士毕业后直接进入高校,接受的工程训练也不多,因此高校教师的工程能力普遍不足[25]。专业在团队建设过程中可通过内培外引的方式提升教师团队的工程素质。一方面开展校内实践平台(食品工程训练中心和食品创新实验室)的建设,在建设实践平台过程中通过实验室设计、布局、设备采购、生产线安装等方式提升教师的工程能力,建立工程思维。同时,依托科研平台,通过“产学研”合作和企业实践训练模式,让专业教师得到全面的工程训练,最终提升教师解决工程实际问题的能力。另一方面通过校企协同机制和聘请产业教授的方式,建立一支专兼职教师比例合理,年富力强,职称学历与学科专业结构优化,既有深厚的理论基础,又有较强的实践指导能力的高素质应用型教学团队。

(三)以“课程群”对应产业链,建设以核心能力为培养目标的应用型课程

产业链是指在经济活动过程中,不同产业之间存在一种复杂的经济、技术联系,其本质是在生产过程中涉及的相互协同,共同促进的上下游链条关系;同时产业链也是基于知识的产品链、供应链和价值链[26],因此高校与企业界,学科与产业、课程群与产业链存在着天然的内在联系。当前食品行业的竞争已由以价格战为主的“终端竞争”,转向以诚信与创新为内涵的“品牌竞争”、以产业链安全为主的“价值竞争”,因此食品教育不能再以单门课程封闭授课的方式,而应该以产业链的思维重新构建课程群。课程群建设是将相关课程的教学内容融为一体,通过教学资源的整合和优化,提升资源利用率[27]。开展对应于“产业链环节”的课程群建设,在立足产业发展的同时兼顾知识体系的完整,通过教学设计、教学方法的灵活应用培养学生的高阶能力,同时通过课程标准的建设保障课程的教学质量。