交叉学科培养模式下博士研究生创新能力培养研究

作者: 牟雪雁 王延安 任继勤 赵静

摘 要:高校博士研究生创新能力的培养在我国“创新型国家”的建设进程中起着关键性作用,也是高校“双一流”建设的一个重要突破口。文章从培养目标、培养内容、培养过程和培养保障机制几个方面分析基于交叉学科培养模式的探索成果以及实践基础,探讨交叉学科模式在博士创新实践能力培养中的新思路。

关键词:交叉学科;博士研究生;创新能力

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)06-0040-05

Abstract: The cultivation of practical innovation ability of doctoral students in universities plays a key role in the process of "innovative country" in China, and it is also an important breakthrough for the construction of "double first-class" in colleges and universities. This paper analyzes the causes of the objective problems existing in the current doctoral training, and summarizes the existing exploration results and practical foundations from five aspects: training objectives, training content, training process and training guarantee mechanism. Combined with the interdisciplinary training mode, a new idea about the cultivation of comprehensive ability and innovative practice ability of doctoral students was put forward. Finally, the paper further explores the main problems, training characteristics, training suggestions and practical significance of interdisciplinary needs in the process of comprehensive innovative talent training.

Keywords: interdisciplinarity; doctoral students; cultivation of innovative ability

新一轮科技革命和产业革命全球竞争格局新动向,创新驱动已从技术驱动逐步转由科学驱动,越来越依赖于基础研究和应用基础研究。基于科学的产业已在一些发达国家引领发展,随着我国进入创新驱动发展的新阶段,以科学驱动的产业升级对高端研究人才,特别是高学历高层次创新型研究人才的需求倍增,当前亟需做好人才支撑和储备。

随着科学技术的高度发展,学科的发展也正迈入一个新的阶段,通过学科之间的交叉与融合所衍生的新方向、新增长点对传统学科的正向推进作用正逐步显现[1]。实践证明社会的进步,经济的发展,在需要单一学科知识或技术的同时,更要依赖于不同学科、不同领域知识或技术的协同驱动与创新[2]。交叉学科的研究模式已逐渐成为当今科技进步的重要推动力量,成为新学科成长的沃土,也成为人才培养提升创新能力的重要突破口。

当前新形势下,我国博士研究生教育依然肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,持续推进博士研究生教育改革,不仅是新时期研究生教育发展现状的需要,也是我国建设世界一流大学的需要,更是建设创新型国家的需要[3]。交叉学科博士研究生培养模式正是适应协同创新时代发展需求而产生的。

一、交叉学科模式下博士研究生创新能力培养的关键

交叉学科模式培养博士研究生需要充分打破传统学科之间的管理壁垒,有效增强博士研究生培养体制的灵活性。当前亟需从培养目标、培养内容、培养过程及保障措施等方面开展一系列改革,才能培养出更具创新精神和宽广学术视野的适应多领域需要的人才。

(一)进一步理解我国博士研究生培养目标的深刻内涵

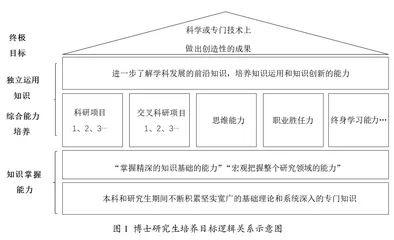

从培养目标分析,我国高校在制定博士研究生培养目标时,遵循《中华人民共和国学位条例》中我国博士研究生的培养目标,即“在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;具有独立从事科学研究工作的能力;在科学或专门技术上做出创造性的成果。”这一“顶层设计”对博士研究生教育起到引领、激励和参照作用。该目标包含三个层面的含义:

首先是知识的掌握能力层面,即所培养博士生对培养方案设置的专业知识体系掌握的能力,是博士生培养目标构建的基石,是博士这一最高学历层次所独具的优势,直接影响博士毕业生的科研潜力。该层面包括对专业知识体系的驾驭水平、对专业应用领域的理解深度和对交叉知识的把握程度。有良好创新能力的优秀博士研究生应该具有“深入探索基础知识”“整体把握研究领域”“广泛跨学科学习”等能力[4]。

其次是知识的独立运用能力层面,即独立运用所学知识体系发现问题、分析问题和解决问题的能力,是决定博士研究生职业能力的核心,也是博士研究生能胜任工作岗位的综合特征。该能力具体体现在科研过程中能独立有序地完成既定任务(提出问题、选择方法、制定方案以及具体实施过程),合理预判可能出现的意外状况(研究规范的把握及意外问题的处理);在遵守研究规范的基础上能不断调整和优化研究过程等方面构成。

第三是培养博士研究生的最终目标层面,即研究领域的创新能力,是指对某一专业领域知识、实验技能和研究经验的日积月累后产生的创造力。从大的方面讲能推动科学的发展、研究的进步,为人类的知识殿堂做出贡献;从小的方面讲,即突破技术、改进工艺、更新产品等。主要包括“科研的创新”和“思维的创新”等[4]。

图1为我国博士研究生培养目标三个层面逻辑关系示意图。能够在科学或专门技术上做出创造性的成果是我国培养博士研究生的终极目标。高等院校只有进一步深刻理解我国博士研究生的培养目标,坚决落实好培养目标的第一个和第二个层面,才有可能实现第三个层面的终极培养目标,满足研究生创新能力的培养要求,最终培养出瞄准科技前沿和关键领域高素质的创新型人才,更准确的说才有可能培养出国家新一轮科技革命和产业革命亟需的拔尖创新人才。

(二)丰富与主干学科相关的跨学科课程设置

热普科在总结前人研究的基础上,将跨学科研究界定为“是一项提出、解决或回答某个问题的过程,该问题无论涉及知识面还是复杂程度都超出传统对某单一学科的界定范围,需要通过研究借鉴各学科视角,整合见解,旨在形成更加全面和准确的理解,拓展前人对同一问题的认知”[5]。

在理论上或理想状态下,交叉学科博士教育能够促进交叉学科发展、提升博士创新能力和发展质量[7]。但是交叉学科模式下培养博士研究生,并不能仅仅在课程设置方面遵循多元化,因为简单实现文理互补、多学科交叉,并不能促进学生独立思考与创新能力的培养。失败的学科交叉培养会导致学生迷失自己的主干专业,最终使得交叉学科博士研究生面临比较严重的学科认同与社会适应危机[6]。

交叉学科模式培养博士研究生更应该坚持遵循以因材施教为基础,以主干学科科技前沿和关键领域问题为导向,以交叉学科项目为平台,以充足项目资金为保障,坚持将跨学科性融入到培养各环节当中,鼓励研究生按照自身实际情况安排课程进度,跨系、跨学院甚至跨校选课,不能简单要求所有规定学分都在一年内修完。其次,对于学科交叉的学生在教学形式上更要侧重实践式教学,注意有效协同多种教学形式,搭建更广阔的创新空间,注意培养其独立思考的能力,充分挖掘学生的潜在能力[7]。

紧紧围绕主干领域方向,强化个人特色课程定制,真正实现知识学习与科学研究的有机结合。课程设计坚持以拔尖人才培养为中心,实现交叉学科创新人才培养模式,以满足交叉学科博士研究生对专业知识体系广度和深度的需求。

(三)拓展培养过程的科研育人功能

博士研究生的教育效果是科研项目锻炼与科研育人效果的有机体现。经过本科、硕士再到博士阶段,学术研究中所蕴含的政治方向、价值取向、学术导向和科学精神、进取意识、家国情怀等都能够对学生的成人成才发挥潜移默化作用,所以科研的育人功能不容忽视。

1. 切实发挥多导师育人功能

多学科导师联合指导,即一名学生可由来自不同学科背景的多位导师协作指导,发挥全体导师的智慧,是交叉学科模式培养博士研究生的关键要素。只有导师团队层面深入智慧合作才能从学科融合的角度更好地指导学生。多导师联合培养需要务必明确每一位导师都具有育人的功能。应避免出现A领域的问题只由导师负责,B领域的问题只由B导师负责的现象。

导师之间需要多沟通,针对不同学生的特点(知识结构和兴趣爱好)量身打造出“最合身”的指导方法。帮助学生及时调整学习和科研进度,使课程学习和科研项目相结合,学以致用。在此过程中,导师通过智慧引领、技术指导和人文关怀等积极影响,经过持续的科研实践(比如:新试验、新方法、新技术、新流程等),才能有效推进学生科研创新活动及其进程,最后才能形成有实际应用价值的能被社会或环境接受并认可的科研创新成果;同时,这些由应用价值创新成果带来的刺激与成就感,又进一步激发了学生新创造力灵感[8]。如此良性循环才能更有利于培养学生的创新思维能力以及发现和解决问题的能力。

同时,科研育人功能不能仅仅局限在科研的进展上,而应该以科研为切入点,对学生的科研能力、思想状态和职业成长等各方面给予学生全方位的指导。即通过深度指导帮助学生心灵和学识同时成长。

2. 精心营造交叉学科科研训练氛围

与学科内部的学术交流和训练相比,交叉学科模式下的情况要复杂得多。交叉学科模式下的研究交流与训练应该坚持“横-纵”结合的方式。

“横”——根据交叉学科的特色,邀请行业专家定期交流本领域研究成果、共同探讨跨学科学术问题以及分享跨学科研究经验,共同促进不同学科专业之间的广泛交流,以利于开拓学生科研视野和培养学生创新思维。

“纵”——以交叉学科的具体项目为载体,结合项目实际需求攻克“卡脖子”的科学问题,营造深度学术讨论氛围,比如开设学术沙龙、学术辩论等科研训练。

在科研训练过程中,研究生在了解本学科领域最新国际动态的同时也会发现自身学识与经验上的不足,认识到作为国家亟需的高层技术人才,需要具备迎接产业革命新挑战的能力;要适应时代的发展,只有通过学习、再学习,实践、再实践,最终树立终身学习的观念,从而使交叉学科模式培养的博士研究生获得自主进取、学习和创新的源动力。

(四)建立完善“跨学科性”的管理保障体系

交叉学科管理的复杂性使得交叉学科博士生培养模式实践具有一定难度,存在诸多方面需要解决的问题。例如:以传统学科分化为基础建立的大学管理体制,不利于交叉学科建设,不同学科交叉渗透很难实现;缺乏综合性管理机构和机制,交叉学科建设运行不畅;传统学术评价制度以同行评议为主形成的“壁垒”,为交叉学科建设设置了人为障碍[2]。

要实现将“跨学科性”融入教学、研究与实践等诸多环节中,实现培养具有跨学科知识、能够解决复杂科学问题的拔尖创新人才,就必须在管理体制、组织模式等诸多方面“打破障碍”进行创新。建立完善的保障体系,具体包括:政策保障、组织机构保障、交叉学科平台保障以及管理制度保障。图2为交叉学科培养博士研究生创新能力的保障体系结构示意图。