基于信息化教学学习效果量化的课程考核研究

作者: 唐雪莹

摘 要:文章主要介绍基网络平台的信息化教学实施过程;从学生个人和班级两个维度上对学习效果量化进行具体的分析和总结;通过具体的课程阐明学习效果量化和课程考核之间的关系,进一步明确学习效果量化对课程考核的重要意义。

关键词:信息化教学;学习效果量化;课程考核

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)13-0054-04

Abstract: This paper mainly introduced the implementation process, and analyzed the learning effect quantification from the two dimensions of student individual and class. This paper illustrates the relationship between quantification of learning effect and course assessment through specific courses, and further clarifies the importance of quantification of learning effect to course assessment.

Keywords: information teaching; learning effect quantification; course assessment

信息技术与教学整合的最终目标是要变革传统的教学模式——将教师主宰课堂的以教师为中心的传统教学结构,改变为既充分发挥教师主导作用,又能突出体现学生主体地位的主导-主体相结合的教学结构;而课堂教学模式的变革正是教学结构性变革的最核心内容[1]。

近年来,随着信息技术和教育教学的不断融合,传统的教学方法、考核模式已经发生了重大的变革。但是在信息化教学模式的实施过程中依然存在问题:信息化教学模式简单化,即将现代信息技术手段和传统教学模式的简单结合;信息化手段和方法选择和应用的简单化,忽略教学的复杂性,使教学走向单一僵化[2]。

信息化教学是基于现代化信息的传递方式,充分利用现代教育技术手段,结合学生对信息加工的心理过程调动尽可能多的数字媒体资源,构建一个现代化的智慧学习环境。在教师的引导下,充分发挥学生的主动性、积极性、创造性, 使学生能够真正主动的获取知识,从而达到良好的教学效果[3]。

信息技术能力是信息化教学的基础,但信息化教学能力并不仅仅停留在技术本身,其追求“用技术解决真实教育问题”的价值目标,突出应用信息技术进行设计、实施与评价的综合能力体现。虽然信息技术能力的高低并不能直接决定教师信息化教学能力的高低,但会在很大程度上影响教师利用信息技术进行教学的效果[4]。

一、信息化教学的实施过程

随着高校教育信息化进程的推进,高校数字化校园建设的不断发展,国内高校的网络覆盖率和网络带宽也在不断改善,特别是在教育部本科教学质量工程等项目的推动下, 利用网络技术来辅助课堂教学组织形式的改革,被当做是提高高校教学质量的重要手段[5]。借助信息化平台,教师进行网络课程的建设和开发,学生通过登录学习通进行课程的学习,从而实现信息化教与学。

课前上传相关教学资料包括视频、文档、PPT等作为学生学习的任务点,只有在完成了相关学习后才能获取该章节的任务点,转化为学生的课程积分,学习平台会记录学生学习的过程以及学生的学习痕迹。上课前教师利用学习通发放课程通知,使学生能够在课前明确本次课程的主要教学内容和注意事项。另外,教师可以在章节中设置图书阅读,知识点阅读等方式扩展学生知识的宽度和深度。

课中根据学校的课表时间开展教学。课程开始前通过签到活动了解学生出勤情况,对于学生的出勤情况学习通可以设置多种模式的考勤方式,有普通的签到、位置签到、拍照签到、二维码签到等供广大教师选择使用。讲授新的内容之前先总结上次课的主要知识点,并通过课堂活动提问学生检查学生的掌握情况,接下来简单介绍本节的课程任务、重难点概述、需要注意的问题等,然后指导学生完成相关任务点的学习,为了便于学生有的放矢在每一章节学习前注明本节的重难点,让学生有针对性的进行学习。对于难点问题进行针对性的集中讲授,对于概念性容易理解的内容鼓励学生自学或者通过小组合作进行学习。在学习讲解的过程中使用学习通平台不断地开展相应的课堂教学活动来加深和检测学生的记忆及掌握情况,如对某一问题进行讨论、设置测验题针对一具体知识点进行测试,开展选人或者抢答等活动随时了解学生的学习情况。

课程结束前针对本次课程做总结,留时间给学生发挥,与学生进行实时互动,并针对相关问题进行指导答疑。

最后,布置课后作业,学生完成后上传学习通,同时每一章结束布置章节测验,学生直接在学习通上完成。完成作业和测验批阅,及时掌握学生的学情,并为下一周的教学安排做好准备工作。为了更好的体现学生为中心的课堂,同时也能培养学生的团队协作能力,教师可以借助学习通的分组任务活动发布小组任务作业,将学生分成4~6人的学习小组开展小组任务,利用下一次课时间进行小组汇报展示,有助于培养学生自我思考同时还能锻炼学生的表达能力。

二、学习效果量化分析

学习通的统计模块具有强大的储存和分析功能,可以将开课期间学生每一个学习动作和学习痕迹进行储存记忆并统计分析。不但可以对学生个体的成绩进行储存和分析还能够对整个班级的学情进行描述和分析,帮助教师从更细微的角度掌握学生的学情,为下一阶段课程的讲授提供参考依据和调整方向。

(一)学生个人学习量化分析

1. 学生上课活动量情况

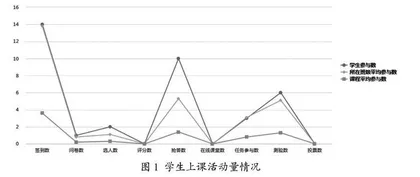

课堂活动由课上和课下两部分组成,量化分析主要包括考勤、问卷、选人、抢答、测验和投票等。教师发布的每一次活动,学生参与的情况都能记录下来并能与所在班级的参与数形成对比进而分析学生课堂活动在整个班级中的表现。如图1所示,展示的是某学生上课活动量情况,圆点实线代表该生的参与数,菱形实线代表所在班级参与的平均数,从图中可以看出该生的课堂活动参与数情况要高于所在班级的平均数,例如该生的抢答参与数为10,班级的平均参与数为5.3。

2. 学生课程完成情况

课程主要量化分析的内容包括任务点、视频点完成数、作业完成数、章节测验完成数、考试完成数。教师发布的所有课程任务数量以及每个学生的完成数量都能完整清晰的记录。

3. 学生章节学习次数趋势

在学生章节学习次数趋势量化分析图中,以每周为一次统计周期,记录学生在本周章节学习的次数趋势。这种统计方法能够更加直观的体现学生在整个课程周期内每阶段的表现情况。如图2所示,学生在课程前期阶段表现较好,整体学习次数要高于所在班级的平均水平,如在该学期的第7周,学生的学习次数为11次,班级的平均次数为7次,但在中间的阶段学生的学习次数明显下降小于班级的平均水平,在课程临近结束阶段学生的学习次数有所提高,大于所在班级的平均次数。通过章节学习次数的量化分析,可以进一步推导出每一个学生在课程的整个学习阶段的状态变化和心理变化。

以往教师只能通过课上学生的反馈或与学生交流来了解学生的学习情况,由于学生多所以不一定每个学生都能面面俱到。此外,通过教师和学生交流了解到的情况不能保证真实性和客观性,总是带有学生或者教师的主观感受。由此可见,通过学习效果的量化分析,教师能够准确掌握每一个学生的学习情况和学习动态,教师可以根据学习效果的量化分析检验学生课程讲授过程中的学习情况,为课程的过程考核提供科学依据。

(二)班级学习效果量化分析

班级学习量化分析内容主要包括班级学生章节学习总次数统计、课程学习进度统计、章节测验统计等。

如图3所示在班级章节学习总次数图中可以看到该班级学生在一个月内登录本门课程学习的总次数,另外图中还详细地展示了一天中具体的时间段内学生登录课程的情况。例如图中在10月份学生登录课程学习较为频繁,在10月20日达到本月峰值;同时在10月2日当天学生在12~16点之间登录次数最多为9次。

学生的课程进度量化分析中详细的展示班级学生课程的平均进度、最快进度和最慢进度。同时对于课程视频的观看时长也进行了统计,如图4所示该班级的平均观看时长为136.1 min,同时图中对最长观看时长的学生也进行了展示和统计。

班级的学习效果量化分析,可以使教师从班级的角度审视自己所讲授的课程在班级中实施的效果,掌握班级内大部分学生在此门课程中的学习效果,进而验证是否达到了课程预期开设的目标。同时也能够利于教师思考课程在实施的过程中哪些教学环节需要改善,哪些教学内容需要调整,帮助教师不断提高课程的教学质量,提升教学效果。值得说明的是,班级的量化分析还能够有利于不同班级学习效果之间的横向对比,不同届次之间的纵向对比,这些都为教师了解自己的课程实施提供了科学客观的数据,不再仅仅依靠教师的主观感受,是教学改革和实践的依据和证据。

三、学习效果量化分析与课程考核的关系

一般情况下,课程考核分为过程考核和结课考核,过程考核包括学生上课过程中的出勤、课堂表现、作业完成情况等,结课考核包括期末考试、结课报告或者论文等形式。相较于过程考核,结课考核的成绩明确,有具体的给分标准量化程度高,过程考核中一些分项成绩在传统的教学模式下量化难度较大,一般都是根据教师上课时的主观感受给出学生相应的分数,缺少严谨性和科学性。因此,一般情况下课程考核的最终成绩中结课考核的分值所占的比例远大于平时成绩,常见的比例为平时为30%,期末考试70%,这与我们一直强调的重视过程考核大相径庭。

如何能够真正做到在课程考核中重视平时考核成绩?首要解决的问题就是将过程考核的各个环节进行量化,增加过程考核的严谨性和科学性。那么我们就需要借助信息化的教学手段和方法。借助于学习通平台我们能够很好的解决这个问题,下面以具体的一门课程为例来展示如何使用网络平台对学生的过程考核的学习效果进行量化分析。

平时成绩和期末考试的比例分别为60%和40%(表1),这体现了教学改革中重视学生平时表现的特点。平时考核比重变大,我们相应的也要增加平时考核的任务量和难度,因此平时考核的分项中包括了作业、课堂互动、签到、课程视频、章节测验和分组任务(PBL),并且确定了每分项成绩的权重以及给分的具体标准,精确到每一分给出的依据。这里需要特别说明的是分组任务这一分项成绩,课程的培养目标中明确说明要培养学生的团队合作能力,因此特别设置这一考核环节。在设置课程成绩权重的时候,建议大家设计好分项环节和比例,依据课程大纲和培养指标点设置具体的分项类型和权值,另外,要重视平时考核环节的逻辑性和严谨性。

借助网络平台的强大的储存功能和分析功能,课程结课时按照开课前设置的权重项的给分说明,根据每一个学生的学习痕迹的记录,对该学生的学习效果进行量化分析,依据每一个分项的权重比例,最终得到学生基于学习效果量化的课程考核成绩。

从学生的总成绩中选择成绩优秀的三位学生(A-1,A-2,A-3)及成绩相对落后的三位学生(D-1,D-2,D-3)对他们的学习效果量化数据进行比较,进一步分析六名学生的课程考核成绩与其学习效果量化指标之间的关系。