“三全育人”视域下英语专业学生文化使命培养探究

作者: 胡敏

摘 要:文章阐述在英语阅读课程中融入课程思政,进而推动“三全育人”格局的教学实践。以“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”这一根本问题为理论指导,达成培养学生“文化使命”所需的三大维度“跨文化意识、跨文化知识、跨文化思辨能力”的教学目标。通过融入中国文化元素、比较中西方文化、完成基于“讲好中国故事”的相关项目和构建“学习共同体”,增强英语专业学生的爱国情怀和新时代使命感,提升其传播中国文化的能力。

关键词:三全育人;课程思政;文化使命;英语阅读

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)13-0069-05

Abstract: This paper expounds the teaching practice of integrating the ideological and political education into the course of English Reading to promote the development of "three full education". Under the theoretical guidance of the fundamental question of "what kind of students to cultivate, how to cultivate them, and for whom to cultivate them", the teaching goal is to cultivate the three dimensions of students' "cultural mission": intercultural awareness, intercultural knowledge, and intercultural critical thinking. By integrating Chinese cultural elements, comparing Chinese and Western cultures, completing the project based on "telling Chinese stories well", and building a "learning community", this teaching practice will enhance English majors' patriotism and sense of mission in the new era as well as improve their ability to spread the Chinese culture.

Keywords: three full education; ideological and political education in courses; cultural mission; English Reading

“三全育人”教育格局以课程思政为重要抓手,紧紧围绕“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”这一根本问题,落实“立德树人”。英语专业的课程目标不应局限于目的语语言文化的学习,而应将课程思政理念贯穿于英语教学的各个环节,铸魂育人,培养有信念、有理想、有担当、有奋斗的中国新时代栋梁之材。本文阐述如何以“三全育人”为指导方针,通过融课程思政于英语阅读课程,培养英语专业学生文化使命的应有之义。

一、课程思政的三个关键

(一)培养什么样的人

习近平总书记在党的十九大报告中明确提出,要培养能够担当民族复兴大任的时代新人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。针对外语人才,习总书记明确要求,“参与全球治理需要一大批熟悉党和国家方针政策、了解我国国情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的专业人才”。《普通高等学校本科英语类专业教学指南》[1]同样强调,要培养怀有家国情怀、富有人文素养、拥有国际视野、具有跨文化沟通能力的英语人才。由此,新时代的英语人才不仅要拥有过硬的语言能力,更重要的是要具有国家意识、责任意识,能够利用英语专业优势,主动担当中国文化输出之责,促进中西方文化互鉴。

(二)如何培养人

《高等学校课程思政建设指导纲要》[2]指出,课程思政建设要融价值引领、知识传授和能力培养为一体,进行中华优秀传统文化和社会主义核心价值观教育,培养道德修养、政治认同、民族自豪感等。英语专业的课程内容不可避免地涉及西方主流文化、意识形态和各种社会思潮,可能会导致“中国文化失语”“崇洋媚外”等消极现象。因此,英语专业教师亟待解决的问题是如何将中国文化元素融入英语课程,进行价值引导,帮助学生甄别西方语言意识形态和价值取向、增强中国文化认同感、树立坚定的爱国主义情怀。

(三)为谁培养人

面对百年未有之大变局,中国人民要为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出更新、更大的贡献。吴岩司长[3]强调,新时代的“大外语”需承担新使命,主动对接国家发展战略,助力高等教育人才培养、中外文化交流互鉴、中国参与全球治理的改革建设等。由此,英语课程应充分发挥英语教育在推动中华文化走出去的作用,培养英语专业学生用英语讲好中国故事的能力,为民族、为党、为国家培养出更多优秀的新时代大学生,引导其将个人命运与民族命运联系起来,将个人发展与中国特色社会主义建设事业、民族复兴的中国梦、人类命运共同体构建联系起来。

二、英语阅读课程传统教学存在的问题

(一)教师的问题

我们在对教师进行的问卷调查中发现,许多英语阅读课程的授课教师仍然固守传统的教学理念、教学模式和教学内容。首先,77%的教师认为,阅读课程应着重训练学生的阅读技巧。因此,缺乏将课程的工具性与人文性相结合的理念,没有认识到阅读课程除了提高学生的阅读技能,更重要的是帮助学生培养兴趣、拓展视野、增强跨文化思辨能力以及陶冶情操。其次,高达86%的教师表示对课程思政不熟悉,对如何将其融入阅读课程以塑造学生的价值观感到困惑。他们认为阅读课程只要做好专业知识传授和阅读能力培养即可,忽视了阅读课程更重要、更深远的教育目标是“育德育能育材”——育有坚定中国立场、具中国文化国际传播能力、肩挑中华民族复兴大任的新时代栋梁之材。最后,88%的教师表示,阅读课程的教学内容来自以西方英语国家文化为主的阅读课程教材,没有增加相应的中国文化内容。因此,虽然他们能够认识到培养学生他者意识的重要性,但忽视了首要的和更重要的是培养学生的本土意识和国家意识。

(二)学生的问题

我们在对学生进行的问卷调查中发现,传统的英语阅读课程教学重西方文化而轻中国元素,造成许多英语专业学生对英语学习目的和中西方文化差异的认识不足,以及对中国文化英语表达的缺失。第一,89%的学生认为英语学习的唯一目的就是学习西方的文化与科技文明,7%的学生不明了学习目的,只有4%的学生能够将学习英语与传播中国文化联系起来。第二,调查结果显示,学生对中西方文化认识有偏差。虽然高达91%的学生表达了对中国文化的热爱,但仍有34%的学生认为西方文化总体优于中国传统文化。此外,56%的学生表示比较熟悉中西方表层文化差异,即文化产品和文化活动的差异,但高达91%的学生认为不清楚中西方文化差异的原因,即中西方文化价值观差异的原因。第三,调查结果揭示了学生在用英语表达中西方文化方面的巨大差异。例如,60%以上的学生能用英语表达“感恩节”“圣诞节”“工业革命”等西方常见文化关键词,但只有低于5%的学生能用英语正确翻译“中秋节”“端午节”等中国节日,没有一位受调查者能用英语表达“儒家思想”“道家”“中华民族复兴”等中国文化关键词。

三、课程思政融入英语阅读课程

(一)确立课程思政目标

针对以上问题,建立以课程思政为教学理念,以培养学生文化使命为教学目标,以中西方文化比较为教学核心,以“讲好中国故事”为教学产出的“三全育人”教育格局,将“培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人”落实到英语阅读课程。

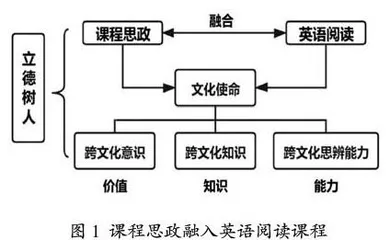

文化使命指主动承担新时代所赋予的传播中国文化之历史使命,包含跨文化意识、跨文化知识、跨文化思辨能力,这三大维度融价值、知识和能力为一体,如图1所示。跨文化意识指知晓中西方文化异同,能够辩证理解中西方文化差异原因,对中国文化自信但不自负,对西方文化尊重但不盲从,认同“文化没有优劣之分,只有不同之说”。跨文化知识指掌握教材和补充材料所包含的文化基本知识,既包括西方文化知识,也包括中华优秀文化和时代精神的英语表达知识。跨文化思辨能力指能够批判性地分析、评论、鉴赏中西方文化差异;能够用英语表达中国文化,向西方受众讲述观点独到、个性化的中国好故事;能够明辨是非,从中国立场为祖国发声。

(二)进行课程思政实践

1. 在“引进来”的基础上“走出去”

一方面,继续“引进来”元素。立足现有的英语阅读课程教材,使教学不用脱离统一的教学大纲,学生也需要学习课本所涉及的西方文化,作为更好理解中国文化的参照。另一方面,加入“走出去”元素。挖掘每教学单元的文化主题,提炼西方文化元素,引入与之相对应的中国文化元素和时事热点,根据社会形势发展随时添加或删减相关资料,与时俱进。表1具体展示英语阅读课程所学的8个单元、单元主题、相应中国元素融入、每单元需完成的涉及“讲好中国故事”的项目题目和展示形式。

中国元素融入体现在三个方面。一是与教材每单元主题相关的补充阅读材料。题材丰富,包含中华传统文化(如儒释道、饮食文化等)和新中国70年伟大成就(如教育、体育、电影、经济、信息技术成就等);体裁多样,包括新闻、小说、议论文、说明文和散文等;语料真实,语言地道,时效性强。比如,社论文章“Hollywood and China”结合真人版电影《花木兰》讨论中美两国电影市场的发展和竞争;新闻文章“How Singles' Day compares to Black Friday and Amazon Prime Day”报道“双11购物节”盛况,并对比美国“黑色星期五”和“亚马逊会员日”两大购物节;旅游日志“Eating your way across China”从外国人的角度,讲述中国各地美食及特有的饮食文化;说明性文章“Designs of Olympic medals unveiled to mark 100-day countdown”详细介绍北京2022冬奥会和冬残奥会金银铜牌的设计理念、奖牌元素及文化寓意。

二是课堂讨论素材。以主题为“商业”的单元为例,教材内容为美国著名的牛仔裤品牌“李维斯”的成功秘密。我们在课堂讨论中特意融入中国优秀企业如华为、大疆、腾讯、格力等,以及中国产品从中国制造(Made in China)到中国质造(Quality products made in China)再到中国智造(Intelligent manufacturing in China)的突飞猛进,指引学生了解祖国的经济腾飞、树立对自己文化及产品的自信、改变对外国产品的盲从,帮助他们通过阅读补充材料和参与课堂讨论来学习用英语讲述中国的商业发展故事。

三是快速阅读课堂活动。整个活动持续20分钟左右,阅读材料选取国内外热点新闻,以国内最近发生的大事件为主,如中国共产党成立100周年、《长津湖》上映、神舟十三号发射、《生物多样性公约》第十五次会议在云南召开、抗美援朝出国作战71周年、辛亥革命110周年等。学生阅读完毕后,结对子口头分享读后感,然后教师随机选取几位学生与全班同学分享个人意见。最后,教师讲解阅读材料中的典型英语句法,借此阐明汉英语言差异和差异背后的中西方思维方式差异。此活动妙选中国发展历程的大事与最新热点,潜移默化地促使学生缅怀历史,增强其对祖国成就的关注度,加深其对社会主义核心价值观的认识,厚植民族意识和文化使命感;通过比较汉英语言及中西方文化差异,提升学生跨文化意识和跨文化知识;通过由阅读输入到口头输出的转化过程,提高学生阅读能力和用英语讲述中国故事的能力。

在教与学中结合“西方文化引进来”与“中国文化走出去”有三个重要意义。第一,兼顾英语课程的工具性和人文性,兼顾语言学习和文化学习。第二,改变学生对英语阅读的传统看法。阅读不再等同于枯燥的多项选择题,不再只是提高阅读技能,而是可以培养民族情怀、增长跨文化知识、提高思维能力的学习方式。第三,深化学生对新时代文化使命感的认识。学习英语不仅有助于中国认识世界,更重要的是向世界更好地介绍中国。