基于“胜任力”模型的应用型本科物联网工程专业课程体系重构

作者: 张乐芳 马丽华 胡志洁

摘 要:西安欧亚学院物联网工程专业以“胜任力”模型及应用型人才培养目标为指导,基于知识、技能、品行三个维度重新构建物联网工程专业课程体系。重构后的课程体系在知识体系上既保证课程间的衔接、关联的逻辑性,又避免课程内容上的缺失或重复,在能力培养上注重胜任力的提升,对地方应用型高校构建物联网工程课程体系具有一定的参考意义。

关键词:胜任力;课程体系重构;地方本科高校;应用型人才培养;物联网工程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)13-0110-04

Abstract: Under the guidance of "competency" model and application-oriented personnel training goal, Xi 'an Eurasia University constructs the curriculum system of Internet of Things Engineering major based on knowledge, skills and morals. In terms of knowledge system, the restructured curriculum system not only ensures the logic of the connection and correlation between courses, but also avoids the absence or repetition of course content. In addition, it pays attention to the improvement of competence in terms of ability cultivation, which has certain reference for the construction of the Internet of Things Engineering curriculum system in local application-oriented universities.

Keywords: competency; curriculum system reconstruction; local undergraduate colleges and universities; application-oriented personnel training; Internet of Things Engineering

国际ACM/IEEE计算课程体系规范(Computing Curricula,简称 CC规范)是美国计算机学会(ACM)和电气与电子工程师协会计算机学会(IEEE-CS)联合组织全球计算机教育专家共同制定的计算机类专业课程体系规范,具有很高的权威性,是国内外一流计算机专业制定课程体系时的重要参考。CC2020项目组采用“胜任力”(competency)一词来代表所有计算教育项目的基本主导思想,提出的胜任力模型清晰地描述了未来计算机专业人才的特征,为专业建设和人才培养构建了一个参考模型。该模型对实现我国新工科建设所强调的“以能力培养促进工程科技创新和产业创新”的目标有着重要的促进作用[1]。

一、“胜任力”的内涵及其对计算机本科专业课程体系设置的启发

(一)“胜任力”的内涵

“胜任力”这个概念最早由哈佛大学教授戴维·麦克利兰(David·McClelland)于1973年正式提出,是指能将某一工作中有卓越成就者与普通者区分开来的个人深层次特征,它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能等任何可以被可靠测量的,并且能显著区分优秀与一般绩效的个体特征。CC2020采用“胜任力”(competency)一词来代表所有计算教育项目的基本主导思想。其目标是从知识(knowledge)、技能(skills)和品行(dispositions)三方面培养,使学生胜任未来计算相关工作内容。

(二)“胜任力”模型对计算机本科专业课程体系设置的启发[2]

本科专业培养方案设计的核心基于知识、技能和品行三个维度进行课程体系的构建。

1. 知识维度的课程体系构建

不同于传统课程体系面向计算机学科覆盖的主要思路,面向CC2020的课程体系从知识覆盖的角度考虑,融入传统计算机学科以外的知识,调整和增加涉及管理、交流以及不同专业分支,通过调整课程设置、教学活动和应用项目的渠道实现复合知识领域的覆盖,满足不同应用领域与行业需求。

2. 面向技能的课程体系设计

针对胜任力模型多技能等级的能力需求,需要学生进阶式的思考、批判性的思维及多项任务的完成等分阶段逐步培养,设计构建符合企业场景、实践项目中完成的实践教学体系,通过深度的校企合作、产学协作构建更富内涵的技能培养实践体系。

3. 品行、热情维度的课程体系支撑

品行的培养要贯穿于整个本科学习阶段,需要以课程体系多样化的内容为主要载体,组织专业学术讲座、举办科技探索与实践创新活动、引入高水平高素质师资等多个手段来实现。

二、基于“胜任力”培养的物联网工程专业课程体系重构

作为地方本科高校,强调以应用型人才培养为目标重构课程体系, 就是要在课程设置上转变以学科专业理论知识为中心的课程体系, 打破“强理论探究、轻实践应用”的课程设置框架, 构建“基础+专业”和“专业主干课程+跨专业任选课程”的课程设置框架, 搭建以应用型人才培养为目标的专业基础知识、知识开发应用、素质拓展和实践技能训练一体化的四大课程体系平台, 加强科学与技术、知识与应用及创业与生涯规划等模块化课程群的建设, 把应用型人才培养落实在课程体系建设中, 确保应用型人才培养的基本规格以及个性化发展, 增强学生的社会适应性和职业方向意识[3]。结合CC2020提出的胜任力模型,西安欧亚学院物联网工程专业将其与现有的人才培养方案融合,从知识、技能和品行三个维度去构建更适应多层次培养目标的课程体系。

(一)人才培养目标

地方本科高校所培养的应用型人才主要是知识应用型人才,这种人才对其知识、能力和素质的要求上, 并不过于强调技术的熟练程度以及岗位对应性的操作能力, 而是强调其既具有宽厚的知识基础、应用性专业知识和技能, 又具有转化和应用理论知识的实践能力以及一定的创新能力, 尤其是应用知识进行技术创新和技术的二次开发的能力等[3]。

2020年,西安欧亚学院物联网工程专业以一流企业用人标准为导向,参考国内外工程教育领先学校的人才培养目标定位,结合国内新工科“跨界融合创新”和“传统专业升级转型”的内涵要求,重新定位人才培养目标如下。

培养重品格,会思考,善沟通,具有国际化视野、创新精神,能在物联网工程领域从事软硬件开发、大数据分析、系统集成与应用以及技术支持与管理等工作的高素质应用型人才。

毕业生毕业5年左右达到:

1. 能够跟踪物联网工程领域的前沿技术,具备承担本领域的应用创新研究、产品设计开发及系统规划运维等工作的能力;

2. 具备团队协作能力、沟通表达能力及组织管理能力,能够在项目、产品或运营团队中担任协调、组织或管理角色;

3. 具有人文社会科学素养、职业道德、社会责任感、国际化视野和创新意识;

4. 胜任岗位职责,具有终身学习和适应发展的能力。

(二)课程体系重构原则

1. 秉承“OBE成果导向”理念,针对应用型人才培养目标,制定适应本专业学生终身发展和社会需要的核心素养体系和学业标准体系。

2. 构建适合本专业的“胜任力模型”。从物联网工程领域知识覆盖的角度考虑调整课程设置、教学活动及应用项目的渠道实现复合知识领域的覆盖;针对多技能等级的能力需求,培养学生进阶式的思考、批判性的思维和多项任务的完成等;分阶段逐步培养社交情感技能、行为和态度。

3. 知识体系与课程体系的构建参考 “高等学校物联网工程专业规范(2020版)”,兼顾国标和工程认证标准的要求,遵循“衔接、关联、融合”原则,强化课程间的衔接与关联,更新与优化教学内容。围绕我校应用型人才培养目标进行课程体系设计,既保证课程间的衔接、关联的逻辑性,又避免课程内容上的缺失或重复。

(三)物联网工程专业的“胜任力”模型

知识、技能、品行是构成胜任力的三要素。

知识对应胜任力的“了解”(know-what)维度[4]。物联网专业基础知识包括算法与程序设计、电路与电子技术、计算机系统与接口、数据库系统和计算机网络五个知识领域;专业核心知识则涉及概念与模型、标识与感知、通信与定位、计算与平台、智能与控制、安全与隐私以及工程与应用七个方面。除此之外,专业还需要结合本校特色、区域和行业优势,开设智慧家居、智慧交通及智慧农业等典型应用领域的知识课程。

技能是指应用知识主动完成任务的能力和策略。技能表达了知识的应用,是胜任力的“诀窍”(know-how)维度,又分为认知技能和专业技能,其中认知技能分为6(记忆、理解、应用、分析、评估和创造)个技能等级。专业技能包括沟通、团队精神、演示和解决问题。物联网工程专业能力的培养主要体现在人机物融合思维能力、跨域物联的系统设计能力、数据处理与智能分析能力以及物联网系统工程能力四个方面。

品行构成胜任力的“知道为什么”(know-why) 维度,并规定任务执行的必要特征或质量[4]。品行塑造了熟练参与“know-what”和“know-how”的辨别力。每个专业方向都有自己的知识体系、技能相关内容,不同专业对胜任力培养的品行元素却是大致相同的。它们包含了社交情感技能、行为和态度,这些都是表征执行任务的倾向。从品行角度来看,包括主动性、自我驱动、热情、目标导向、专业性、责任心、适应性、协同合作、响应式、细致和创新性等11项。这些与工业界的标准也是一致的。对于情感态度价值观部分的培养,一直被认为是教育学的难题。现代人力资源开发理论认为,不同于解决科技领域专业问题中的专业能力培养,人在承担责任和识别机会等行为中涉及情感态度价值观中可改变的部分,被认为是胜任力的核心成分,这部分的培养是需要通过体验式、探究式和讨论式的课程形式实现[5]。

(四)重构后的专业课程体系

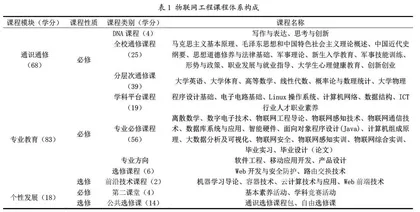

新课程体系遵循“衔接、关联、融合”原则,强化课程间的衔接与关联,更新与优化教学内容,并在深度与广度上加以拓展。新课程体系由通识通修课程、专业教育课程与个性发展三大模块构成,见表1。

1. 通识通修课程

除了开设出国标及国际认证标准规定的通识课程之外,写作与表达、思考与创新为学校通识教育课程体系中的必修(DNA)课程。写作与表达课程旨在帮助学生建立结构化思维习惯,扩充写作知识结构,培养学生清晰思考、有效沟通及高效写作的能力,并且使这种能力由在校学习能力迁移至职场沟通与表达和终身学习能力;思考与创新课程则通过思维训练,锻炼学生的批判性思维能力、逻辑思维能力及创新思维能力,使学生形成反思性的、逻辑缜密的及善于创新的思维习惯。学生通过该课程一系列的思维训练及活动的研修与学习,不断审视自我的思考过程,进行自我反思及逻辑重构,提高了认识问题、分析问题的能力,并且在创新设计思维的实践训练中培养解决实际问题的能力。

2. 专业教育课程

物联网工程专业学生应具备的四方面能力,需要通过系列课程的理论与实践教学环节培养。其中为满足跨域物联系统设计能力培养,学院将程序设计基础、电子电路基础、Linux操作系统、计算机网络、数据结构打通为学科平台课,同时可考虑到品行维度的培养需要贯穿于整个ICT行业人才的培养过程,设置了ICT行业人才职业素养课程。

基于“培养目标看得见,培养路径可视化”的设计思路,设计了进阶式专业课程体系如图1所示。构建了符合企业场景、基于真实项目的实践教学体系。